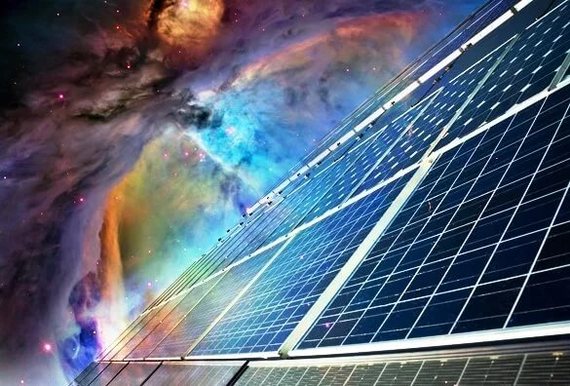

Самые красивые туманности в космосе

Туманности — гигантские межзвёздные облака, имеющие в своём составе газы, пыль, плазму. Облака выделяются в окружающей среде либо поглощаемостью света, либо его излучением.

Самые красивые туманности

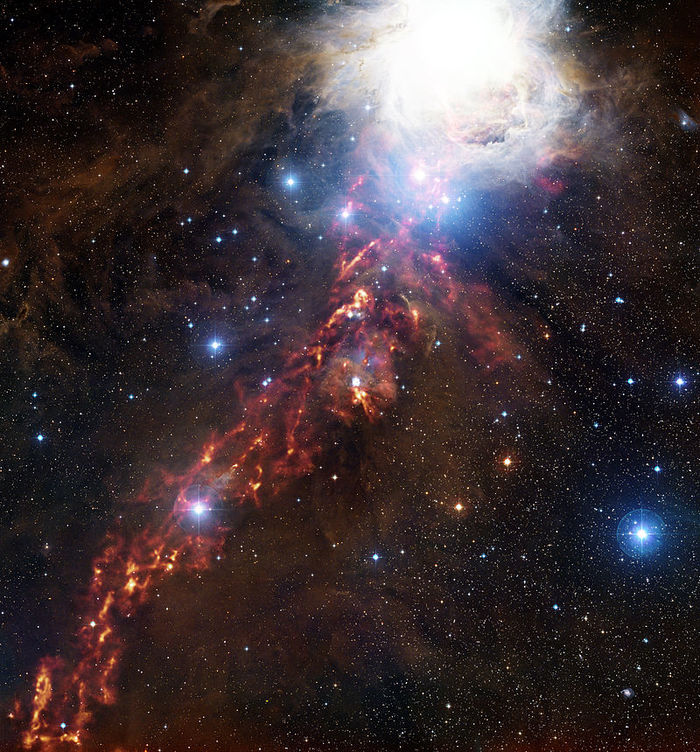

Туманность Ориона

В созвездии Орион находится Облако Ориона. Это обширнейшая область, включающая в себя множество различного типа туманностей, крупнейшие из которых — Конская Голова и Петля Бернарда.

От Земли до этого уникального объекта 1344 световых года, а для полёта по её поперечнику свету потребуется 33 года. Это гигантское космическое облако – один из самых известных и притягательных объектов. Особенно хорошо его наблюдать в зимнее время, когда Орион проходит по северной части горизонта. С десятикратным увеличением уже можно распознать яркое вытянутое пятно. Если увеличение более сильное, пятно представляется дугой натянутого лука, более яркое в центре и тускнеющее к концам.

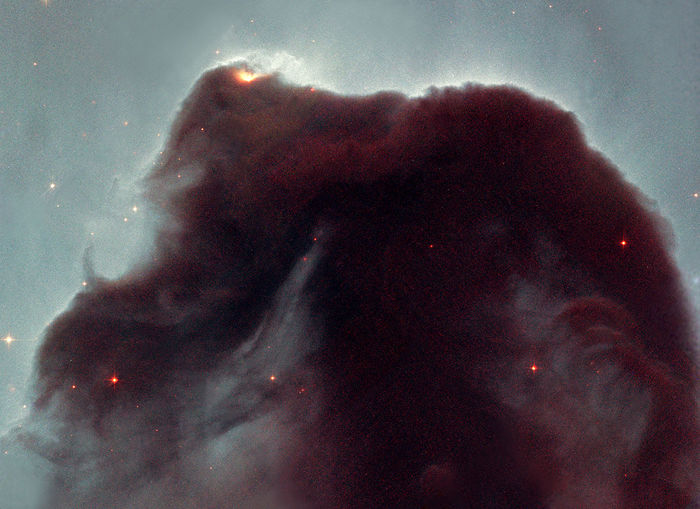

Конская голова.

Это тёмная туманность, именуемая ещё «Голова Лошади». Красное свечение, вызванное ионизацией водорода, служит прекрасным фоном для тёмного пятна характерной формы.

Плотные слои пыли активно поглощают свет, и от этого туманность имеет тёмные тона. Газы, вырывающиеся из туманности, летят в магнитном поле большой силы.

Данная туманность окружает рассеянное звёздное скопление и расположена в созвездие Змеи.

В 1995 году с помощью телескопа «Хаббл» были получены снимки высокого качества, позволившие детально рассмотреть интересный объект.

В нём выделяются уникальные области: «Столпы Творения», «Фея», «Орлиные Яйца».

При рассмотрении через телескоп чётко видны звёзды, заключённые в плевру туманности. Она имеет форму расправленных крыльев орла.

Туманность Андромеды.

Это ближайшая к нам большая галактика, имеющая, по сравнению с нашей, в своём составе звёзд в 3 – 5 раз больше. Андромеда больше нашей галактики в 2,6 раза, и со скоростью 300 км/сек летит прямо на нашу галактику. Примерно через 5 миллиардов лет бедный Млечный Путь и Андромеда столкнутся.

Разновидности туманностей

Спектральный анализ газовых туманностей выявляют линии всех главных элементов. Это водород, гелий, азот, кислород, аргон, сера, неон. Как и везде во всей Вселенной, превалируют два первых элемента.

Классификация туманностей производится по критериям излучения или поглощения света. Исходя из этого, они могут быть тёмными и светлыми. Тёмные туманности в космосе поглощают световые излучения источников, которые находятся за ними, и поэтому мы их видим. рассмотрим их основные виды:

Светлые обладают способностью самостоятельного излучения света .

Тёмные. Данный тип представляет из себя плотные облака, состоящие из пыли и газа, непрозрачной из-за поглощения ею света. Часто фоном им служат светлые туманности. Иногда такое тёмное облако можно увидеть и на фоне нашей галактики. Пример тому – туманность «Угольный Мешок». В полупрозрачных областях этих объектов просматриваются структуры, похожие на волокна. Это объясняется присутствием магнитных полей, возникающих от электрических зарядов частичек пыли. Вещество в таком случае движется вдоль магнитных линий.

Отражательные. Такие туманности подсвечиваются звёздами. Основные объекты этого типа располагаются возле плоскости Млечного Пути. Иногда они находятся выше этой плоскости, и звёзды галактики подсвечивают их. Отражательную туманность «Ангел» можно отыскать в 300 парсеках над плоскостью нашей галактики. Некоторые представители таких туманностей могут походить на кометы, имея в головной части переменную звезду. Но размеры таких образований не превышают сотых долей парсека.

Ионизированные излучением. Такие туманности получаются, если участок межзвёздного газа мощно ионизирован излучением звезды или иного источника. Чаще такими участками становятся облака ионизированного водорода. Если облако состоит из углерода, то он может быть ионизирован светом центральных звёзд. Возможно возникновение туманностей этого типа и вокруг сильного рентгеновского источника. Активные ядра галактик, да и квазары тоже могут стать такими источниками.

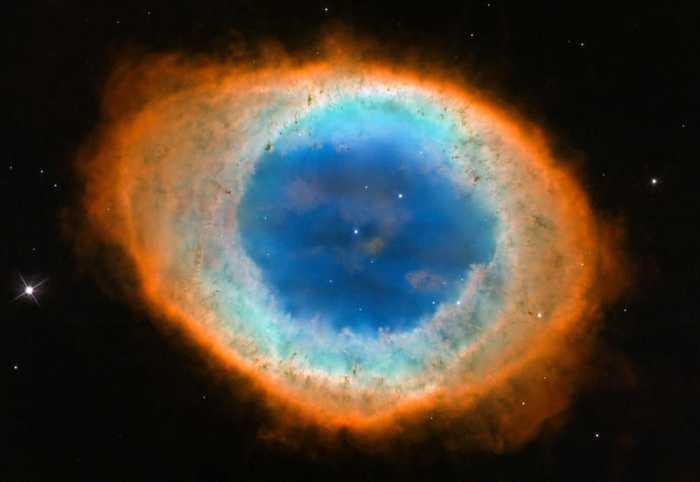

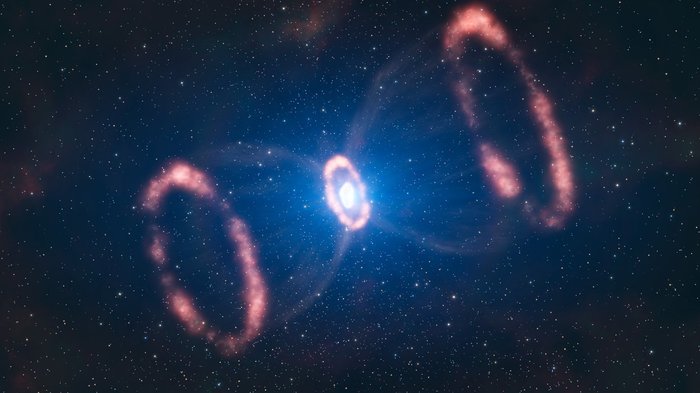

Планетарные. Звезда-гигант, сбрасывая свою оболочку, может образовать планетарную туманность. Формы туманностей более разнообразны: они могут иметь вытянутую, струйную, структуру или быть похожими на кольцо. Такие образования недолговечны и невелики. Яркими представителями их являются объекты «Кошачий Глаз» и «Песочные Часы».

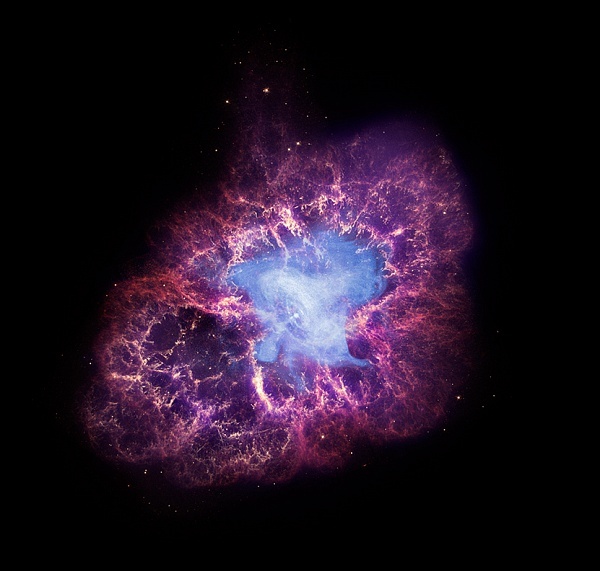

Остатки звёзд. Очень яркие туманности получаются после взрывов сверхновых звёзд и носят имя остатков вспышек сверхновых. Они достаточно важны при формировании структуры газа межзвёздного пространства. Если же взрывается новая звезда, то создающаяся при этом туманность недолговечна и слаба, а также невелика по размерам. Известнейшая Крабовидная туманность – типичный и прекрасный представитель этого класса.

Вокруг звезды Вольфа-Райе можно наблюдать туманность, именуемую «Шлем Тора».

Источник

Туманности. Что они такое и как появляются (часть 1)

Туманность — это главным образом облако газа и пыли в космосе, и если облаков рядом несколько, они называются туманностями. Менее 100 лет назад люди верили, что наша галактика — это целая Вселенная, и до 1920-х годов астрономы полагали, что галактики (кроме нашей), которые они наблюдали в свои телескопы, — на самом деле локальные туманности в нашей собственной галактике Млечный Путь. Они называли их «спиральными туманностями».

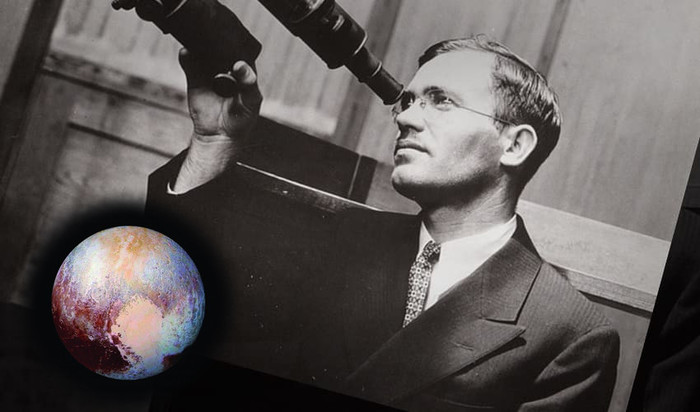

Открытие Эдвина Хаббла

Однако только после того, как астроном Эдвин Хаббл решил вплотную заняться данным вопросом, ему удалось рассмотреть отдельные звезды в «спиральных туманностях» с помощью своего 100-дюймового телескопа в исследовательской обсерватории Маунт-Уилсон. Затем он обнаружил, что они были не просто газовыми облаками, а настоящими галактиками, такими же, как наша, и что туманность Андромеды на самом деле является Галактикой Андромеды!

Наше понимание размеров Вселенной подскочило на много порядков в тот день! Сегодня мы знаем, что есть по крайней мере 170 миллиардов других галактик, каждая из которых имеет сотни миллиардов звезд; мы знаем, что большинство звезд имеют планеты, если только мы правильно понимаем принципы формирования звездных систем. На многих планетах может существовать жизнь. И все эти знания мы получили благодаря изучению туманностей.

Космос — это не абсолютный вакуум

В пространстве космоса может присутствовать атом или два на кубический метр, или всего несколько атомов на кубический километр, поэтому это не абсолютный вакуум. Туманность начинает формироваться, когда несколько атомов оказываются достаточно близко друг к другу, чтобы начать «кучковаться». Чем больше их собирается вместе, тем сильнее становится их гравитационное влияние; они начинают притягивать к себе больше частиц. Через миллионы лет вы получите большое газовое облако. Некоторые районы в облаке могут быть плотнее, чем другие. Таким образом, все больше и больше материи накапливается до тех пор, пока материал (в основном водород – 99% вещества во Вселенной — водород) не станет образовывать сверхплотные сгустки, начинающие затем коллапсировать, проваливаясь сами в себя. В какой-то критической точке чистая масса и высокая гравитация инициируют в них термоядерную реакцию, и водород начинает синтезироваться в гелий, выделяя большое количество света и тепла. Так рождается новая звезда.

Продолжение: часть 2

Ставьте лайк, если вам понравилась публикация и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. До новых встреч!

Источник

Космические туманности — настоящее зрелище. Что они из себя представляют?

Космическая туманность это область среды, которая расположена между звёздами.

Раньше в астрономии так называли неподвижные объекты. Но затем определили, что многие из них являются галактиками или звёздными скоплениями. Поэтому сейчас термин носит более узкое и точное значение.

Как ответить на вопрос: что такое туманность? Проще сказать, что это межзвёздное пространство, или облако. Которое, между прочим, составляет значительную часть нашей Вселенной.

Из чего состоит

Как стало известно, такие облака по составу делятся на газ, пыль и плазму. К тому же они состоят из звёздных скоплений.

На самом деле, если рассматривать более детально, то в таких телах преобладает водород и гелий.

Какова природа туманностей во Вселенной

Что интересно, формирование таких газо-пылевых облаков может происходить по разным причинам.

Различают несколько типов туманностей. В первую очередь, они отличаются природой возникновения во Вселенной . Во вторую же, характеристиками и особенностями. А они напрямую зависят от первой причины.

Собственно, само происхождение и структура туманных областей значительно отличается друг от друга. Поэтому необходимо знать какие типы туманностей существуют.

Какая туманность была обнаружена древнегреческими астрономами

Действительно, первые астрономические тела, которые со временем отнесли к туманностям, впервые были обнаружены астрономами Древней Греции . Правда, в то время их считали далёкими скоплениями звёзд.

Однако учёный Гиппарх первый отметил в своём списке несколько туманных объектов. Затем Птолемей добавил в тот каталог еще пять туманностей. А в дальнейшем Галилей при помощи своего телескопа обнаружил две (Андромеды и Ориона). Как оказалось, одни из самых известных на сегодняшний день.

В конце концов, по мере развития астрономии и усовершенствования телескопов, учёные смогли открыть немало звёздных скоплений и туманностей. Вероятно, это и привело к тому, что их отнесли к отдельному виду объектов космоса.

Интересные факты

В астрономии туманности описаны в каталоге Мессье. Он внёс в него неподвижные объекты, которые были похожи на кометы. Таким образом в него попали и галактики, и туманности.

В астрологии под данным определением рассматривают космические объекты различной природы и происхождения. Это могут быть огромные облака межзвёздного вещества, звёздные скопления и даже другие галактики. По мнению астрологов, туманность влияет на гороскоп человека, его сознание и судьбу.

Туманности Вселенной, на самом деле, это интересные и удивительные её части.

Как оказалось, размеры туманных облаков в космосе относительно небольшие. Более того, они располагаются далеко от Земли.

Наблюдать их возможно с помощью мощных телескопов. Очевидно, что любители-астрономы предпочитают смотреть на звёзды, ну или галактики. Хотя если постараться и найти туманность, то можно увидеть красивое и по-настоящему завораживающее зрелище.

Источник

Типы Туманностей и их происхождение

Статья сделана сообществом ВКонтакте — Перигей | Астрономия

Это уже 6 статья выложенная на Пикабу, и если вам их приятно и интересно читать, вы можете подписаться на наше сообщество, ведь именно туда статьи выходят в первую очередь

Экскурс — Данная статья не является научной диссертацией, и имеет много пропусков научных терминов и упрощений. Статья предназначена для легкого, быстрого прочтения, и с исходом понимания — Туманности. Всем приятного чтения.

У Астрономов, которые ночами сидят смотря в свои телескопы, есть такой термин как — «Объекты глубокого космоса». В это понятие входят и Звездные скопления и дальние галактики, такие как Андромеда, но есть среди них одни, невероятно притягательные объекты, которые поражают воображение своими красотами — Туманности.

Туманность Ориона. Иллюстрация ESO

Что такое туманности?

Туманность — участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба

Туманности это облака колоссальных размеров, состоящие из газа и пыли.

При этом, еще до середины 19 века считалось что туманности это очень далекие скопления звезд и лишь английский астроном Уильям Хеггинс использовав спектроскоп увидел, что некоторые туманности газовые. Более поздние наблюдения подтвердили, что многие туманности действительно являются облаками горячего газа. Часто астрономы называют «туманностями» и темные диффузные объекты – то же облака межзвездного газа, но холодные.

Со временем выяснилось, что некоторые из них, например, туманность Ориона, состоят из межзвездного газа и пыли и принадлежат нашей Галактике. Другие, «белые» туманности, как Андромеда и Треугольник, оказались гигантскими звездными системами, галактиками.

Туманности делятся на типы — Их различает структура, состав и происхождение:

Один из самых популярных типов это Диффузные Туманности:

Диффузные туманности — Их так же часто называют светлыми туманностями. Это те туманности, которые излучают свет. Они не имеют собственного источника, но светятся благодаря звездам которые находятся внутри них. Такие туманности часто являются колыбелями для звезд. “Новорожденные” подсвечивают окружающее вещество, и получаются невероятные космические картины. Со временем большая часть звезд навсегда разлетается из своей колыбели, преодолевая огромные расстояния. В некоторых туманностях ученые даже смогли разглядеть, как образуются планетные системы, вроде нашей.

Одна из самых известных туманностей данного типа — это туманность Ориона.

Темные туманности — абсолютные противоположности Светлым Туманностям. Они настолько плотные, что межзвездная пыль поглощает весь свет, который проходит через них, из-за чего они выглядят как куски черноты на фоне звезд. Внутри них так же протекают процессы звездообразования.

Самой популярной среди Темных Туманностей считается — «Конская голова»

Планетарные туманности и Сверхновые

Так же, среди видов туманностей выделяют «Сверхновые».

Очень тяжелые звезды (например, в несколько раз тяжелее Солнца) проживают короткую и яркую жизнь, и в конце взрываются как сверхновые. При этом они разбрасывают вокруг себя часть вещества со скоростью около 10000 километров в секунду, которое и становится туманностью.

Самый интересный остаток сверхновой – это Крабовидная туманность. Взрыв произошел около 1000 лет назад и по записям китайских и арабских астрономов, остаток был виден на небе в течение 23 дней невооруженных даже днем.

Так же, как и тяжелые звезды, их более меньшие собратья при смерти сбрасывают внешние слои образуя Планетарные туманности. Они не могут похвастаться такими масштабами, как сверхновые, и имеет очень небольшой срок жизни, так как со временем образовавшийся белый карлик остынет, и перестанет излучать энергию, что приведет к тому, что туманность станет невидима.

Диффузные и планетарные туманности имеют разное происхождение. Диффузные всегда находятся в областях звездообразования – как правило, в спиральных рукавах галактик. Обычно они связаны с крупными и холодными газопылевыми облаками, в которых формируются звезды. Яркая диффузная туманность – это кусок такого облака, разогретый родившейся поблизости горячей массивной звездой.

Планетарные же, это остаток звезды, выброшенный в открытый космос при смерти звезды. Таким образом, планетарные туманности выбрасываются их центральными звездами, тогда как диффузные туманности типа Туманности Ориона – это вещество, которое осталось неиспользованным в процессе формирования звезд.

Найдены дубликаты

В тему туманностей. Жду новую версию Space Engine, где добавили просто потрясающие туманности ))

За пост спасибо. Интересно. плюсанул

Так мы же и написали, наше сообщество.

Ольга Сильченко — Эволюция дисковых галактик

Как изучается эволюция дисковых галактик? Чем отличаются молодые и старые галактики? Как со временем меняются темпы звёздообразования в галактиках? От чего зависят наблюдаемые различия в структуре дисковых галактик и какими они бывают?

Рассказывает Ольга Сильченко, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга

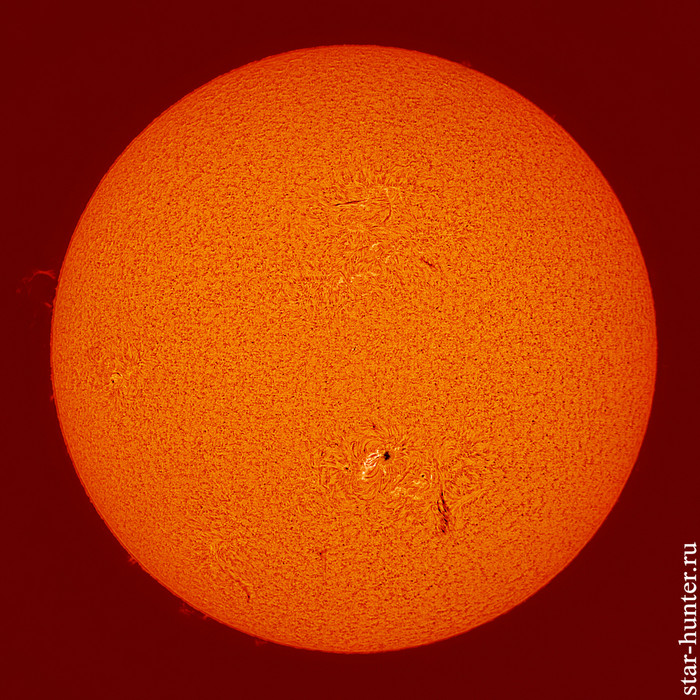

Водородное Солнце, 30 июня 2021 года, 10:55

-хромосферный телескоп Coronado PST H-alpha 40 mm

-монтировка Sky-Watcher AZ-GTi

-светофильтр Deepsky IR-cut

Место съемки: Майкоп, двор.

Мой космический Instagram: star.hunter

Чёрные дыры и расизм

Корнельский университет США инициировал новый учебный курс: студентам объяснят, являются ли расистскими космические черные дыры. А в качестве приглашенных экспертов выступят темнокожие (!) теоретики, художники и писатели-фантасты.

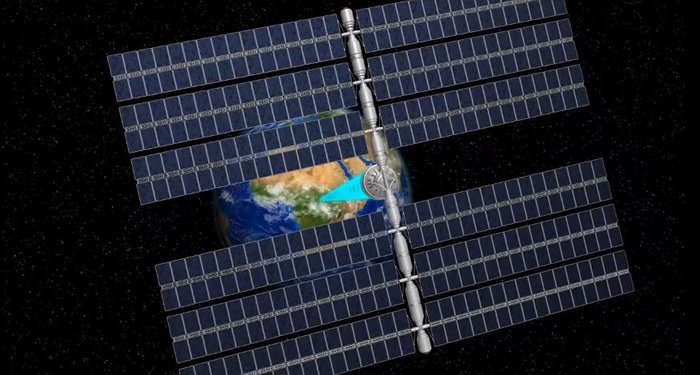

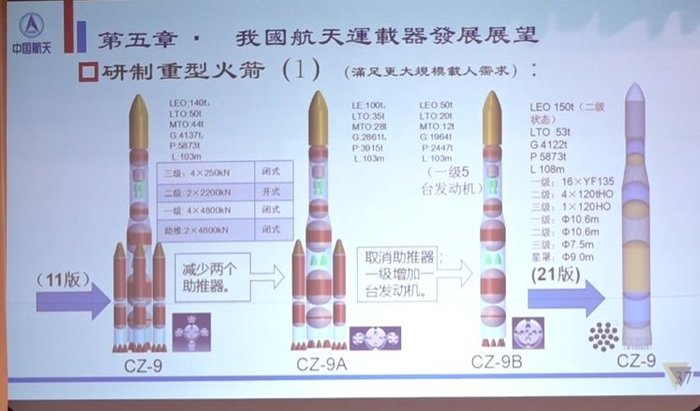

Китай планирует построить на орбите Земли космическую солнечную электростанцию

Китай хочет стать первой страной, которая развернёт на околоземной орбите солнечную электростанцию. Объект планируется использовать для сбора, а также передачи собранной энергии на Землю. Конструкцию планируется разместить на геостационарной орбите, на высоте 35 786 километров, где она сможет постоянно находиться над выбранной точкой Земли, рассказал Лун Лэхао (Long Lehao), главный конструктор китайских ракет серии «Чанчжэн-9» на презентации, прошедшей в Гонконге, передаёт SpaceNews.

Проект предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей. Преимуществом электростанции станет возможность почти постоянного получения солнечной энергии, независимо от погодных условий. Передавать энергию на Землю планируется с помощью лазеров или микроволн.

По словам Луна, проект должен начаться с небольшого эксперимента по передаче энергии в 2022 году. К 2030 году на орбиту планируется вывести полноценную электростанцию мегаваттного класса. Коммерческую станцию гигаваттного класса китайские учёные хотят разместить на орбите к 2050 году. Согласно расчётам, для этого потребуется более ста запусков сверхтяжёлой ракеты «Чанчжэн-9», в ходе которых на орбиту будет доставлено около 10 тыс. тонн конструкций для сборки сооружения. Суммарная площадь солнечной электростанции, согласно ожиданиям, составит один квадратный километр.

Проект орбитальной электростанции упоминался в числе китайских космических планов ещё в 2008 году. В 2019 году Китайская академия космических технологий в городе Чунцин приступила к строительству экспериментальной базы для испытания способов беспроводной передачи энергии.

Осуществлять доставку на орбиту элементов будущей солнечной электростанции планируется с помощью модернизированной сверхтяжёлой ракеты «Чанчжэн-9». Минувшей весной проект ракеты-носителя получил одобрение правительства Китая после нескольких лет разработки. Усовершенствованная версия ракеты сможет выводить на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки, а на отлётную к Луне траекторию — от 50 до 53 тонн.

Того и гляди, доживем до сферы Дайсона

Планета X. Поиски, разочарования, надежды

Мы верим в неё не взирая на все неудачи и поражения

Если посмотреть на историю цивилизации, то более всего внимание людей привлекали те удивительные объекты или явления, которых в природе не существует. Потусторонние силы, которыми можно было бы объяснить свои собственные досадные ошибки, многочисленные боги и их божественное окружение, магия, неработающие, но соблазнительные технологии увеличения денежных накоплений, надуманные болезни — вот это всё и многое другое в разы, или в десятки, в сотни раз сильнее занимало внимание и сознание людей. А реально существующим вещам доставалось куда меньше. Умозрительная или гипотетическая Планета X — не исключение из этого эмпирического правила.

И все же давайте разберемся, откуда она взялась — эта — доселе не открытая планета? Какие были и существуют предпосылки для того, чтобы говорить о ней. И быть может есть какие-то способы выяснить наконец — возможно ли в принципе существование в Солнечной системе еще одного массивного планетоподобного объекта, или же есть возможность однозначно опровергнуть все гипотезы на этот счет?

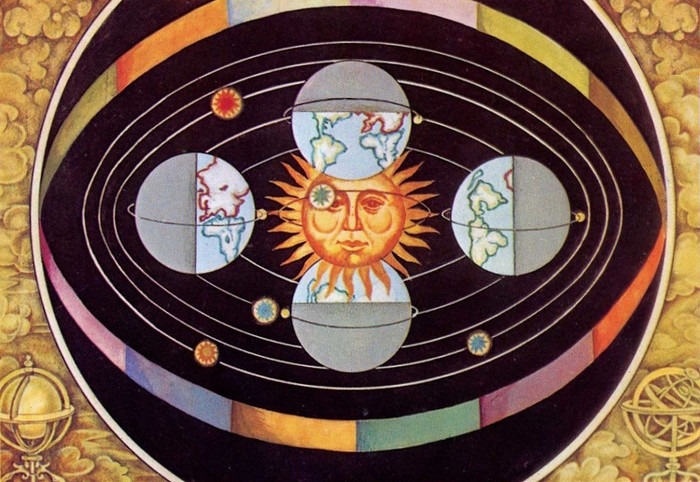

Начнем разговор с упоминания картины мира античной эпохи, в которой существовало лишь 5 планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Солнце и Луна не считались таковыми, хотя в чем-то были схожими. Земля также к планетам не относилась. Ведь планета — по-гречески — блуждающая. Земля не блуждала среди звезд.

До нас не дошли имена “звездочетов”, которые впервые выделили блуждающие светила на небосводе, отделили их от “неподвижных звезд”, дали им имена, соотнеся с божественными проявлениями, и предложили первые законы и правила для предвычисления положений таких светил на грядущие годы. Иными словами, мы не знаем имен тех астрономов древности, которые открыли планету Сатурн… или Юпитер. Наверняка эти открытия происходили параллельно в разных странах, которые по сути были даже разными цивилизациями. Китайская астрономия существует по меньшей мере 5 тысяч лет. Большую часть этого времени она развивалась самостоятельно — не взаимодействуя с научными идеями, вызревавшими в других странах и на других континентах. То же самое можно сказать об астрономии Индии, Египта и Вавилона.

За тысячи лет на небосводе происходило многое. Случались солнечные и лунные затмения, вспыхивали новые и сверхновые звезды, появлялись и исчезали кометы, падали метеориты. Но с планетами всегда был полный порядок — ни одной лишней, ни одна не пропала.

Древнегреческая астрономия уже базировалась на знаниях, пришедших из сопредельных территорий. Греки обладали удивительным свойством ассимилировать в свою культуру и философию знания накопленные другими народами, добавить к тому своих собственных идей, и на этом фундаменте возвести новое научное представление о всем окружающем мире — о Вселенной. В частности, именно в Греции родилось современное понимание того, как устроена Солнечная система, и что из себя представляют планеты — огромные каменные шары, плывущие в пустоте по круговым путям вокруг пылающего шара — Гелиоса — Солнца. Вместе с ними вокруг Солнца плывет и Земля — тоже огромный каменный шар.

Греческому ученому Эратосфену удалось даже вычислить размер Земного шара — достаточно точно для своей эпохи. И на фоне этого стремительного научного познания природы Вселенной божественная суть планет все сильнее выпадала из внимания ученых. В научных кругах все чаще звучали утверждения, что все сюжеты мифов и легенд о созвездиях, поэмы Гомера и прочие удивительные по своей красоте истории не имеют отношения к реальности, и что никакие это не Боги летят среди звезд, но небесные тела, возможно даже населенные существами похожими на нас — людей.

В то же самое время, никому не приходило в голову — никогда! — мысль о том, что где-то там далеко в небе могут существовать какие-то еще небесные тела, не видимые глазом с Земли.

В эпоху средних веков обожествление небес взяло реванш, и небесные светила вновь стали священными, и по непонятным причинам обрели особые минеральные свойства. Трудно понять, откуда ученые и священники (а это нередко было одной и той же профессией) догадывались, из чего состоят те или иные светила, но было однозначно определено, что Солнце состоит из чистого золота, Луна — из серебра, Венера — из янтаря, а Марс — из рубина…

Сейчас это может показаться странным, но даже Иоганн Кеплер, известный своими тремя законами движения небесных тел, родоначальник небесной механики и вполне прогрессивный ученый эпохи Возрождения, разделял мнение о божественной чистоте небесных светил — что Венера действительно из янтаря, и имел об этом споры с Галилеем.

Галилей, в свою очередь, опровергал представление о божественной идеальности светил, обнаружив горы на Луне, пятна на Солнце. Но и он не в состоянии был помыслить о том, что множество планет может оказаться шире того, с чем астрономы тогда имели дело.

Вплоть до середины XVIII века, когда уже было положено начало звездной и галактической астрономии, а размеры телескопов достигали исполинских масштабов, ученые легко допускали обнаружение новых комет и туманностей, появление новых звезд или открытие спутников у планет. Но мыслей о возможности существования других — не известных еще — планет не допускали. Просто даже не думали об этом.

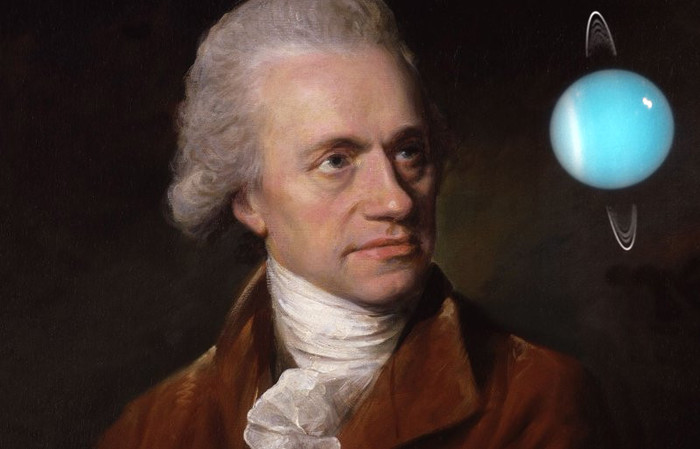

Но все самое интересное происходит случайно. 13 марта 1781 года английский любитель астрономии Уильям Гершель в самодельный телескоп (впрочем, тогда все телескопы были самодельными) обнаружил объект отличающийся от звезды — с заметными размерами и немного, как показалось Гершелю, диффузный — туманный, нерезкий. Гершель сообщил в Королевское научное сообщество об открытии кометы, но вскоре оказалось, что это неизвестная ранее большая планета Солнечной системы, вдвое более удаленная от Солнца, чем Сатурн.

Надо ли говорить, какая слава и признание внезапно свалились на Уильяма Гершеля?! Скромный любитель астрономии и музыкант по профессии в одночасье превратился в королевского астронома с мировой известностью, забросил музыку и всецело посвятил себя Урании — покровительнице науки о звездах и планетах. Кстати, название новой планете — Урану — дал не он, а немецкий астроном и математик Иоганн Боде. Гершель же предложил назвать планету в честь английского короля Георга III, но идея, похоже, никому в научном сообществе не понравилась — планеты все же оставались в сознании людей чем-то божественным, и называть их в честь смертных было неприемлемо.

Слава Гершеля еще долгие годы была чем-то вроде красной тряпки для астрономов — открыть целую планету! — что может быть более желанным для жреца Урании?! И тут ученые вспомнили об интересном факте, а точнее о эмпирическом правиле распределения размеров планетных орбит. Это правило носит название Тициуса-Боде — того самого Боде, о котором только что вспоминали.

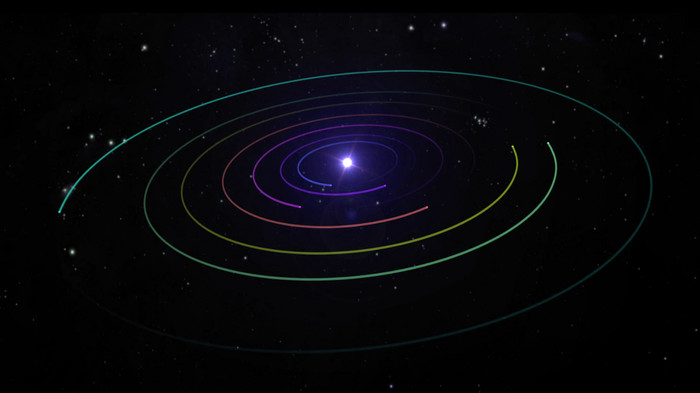

Если выписать большие полуоси (радиусы, если говорить проще) планетных орбит от Меркурия до Урана, выраженные в астрономических единицах, мы получим интересную последовательность:

Меркурий 0,4

Венера 0,7

Земля 1,0

Марс 1,6

Юпитер 5,2

Сатурн 10,0

Уран 19,6

Умножим на 10, и запишем вновь:

А теперь, вычтем из каждого члена этой последовательности величину, равную первому члену:

О! — так это же геометрическая прогрессия, начинающаяся с 3-х, и каждый её следующий член вдвое больше предыдущего. И это же — правило величин планетных орбит. Вот только один член этой прогрессии отсутствует — тот, который “24”. Он соответствует орбите неизвестной планеты между орбитами Марса и Юпитера, где по каким-то причинам уж очень большой промежуток пустоты.

Никто не обращал внимание на это правило до тех пор, пока Гершель не открыл Уран. И Уран точно вписался в этот “закон”. К нему, наверное, стоит отнестись серьезнее.

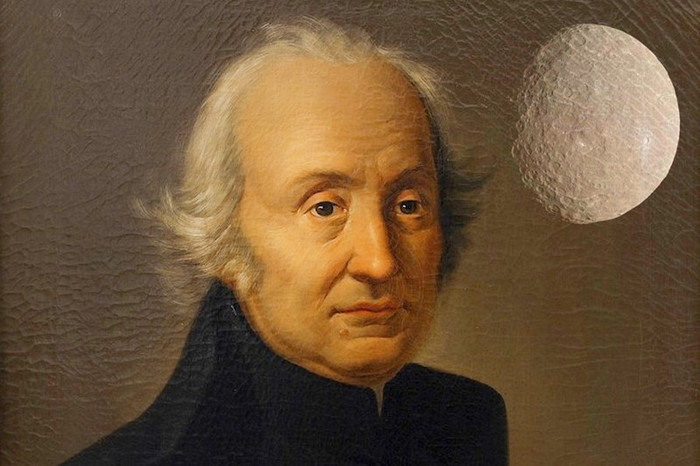

1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе Пиацци обнаружил слабое, но явно перемещающееся среди звезд светило. Измерение положений в последующие ночи указали на то, что орбита нового небесного тела точно соответствует правилу Тициуса-Боде и расположена она между орбитами Марса и Юпитера — точно там, где это и ожидалось — с большей полуосью 2,8 астрономической единицы. Бинго!

Так была открыта Церера — карликовая планета, долгое время считавшаяся крупнейшим астероидом в главном поясе. Конечно, астрономы не сразу поняли, что это не совсем то, что они хотели. Но на какое-то время в Солнечной системе планет стало больше — Цереру всерьез таковой считали, хотя она была и довольно слаба по яркости, и обладала неразличимыми в телескопы того времени видимыми размерами.

Уже через несколько лет были открыты Паллада, Юнона и Веста. А когда количество вновь открытых объектов, имеющих орбиты между Марсом и Юпитером, стало исчисляться десятками, считать такие объекты большими планетами Солнечной системы уже не казалось правильным. Уильям Гершель предложил для класса подобных объектов название “астероиды” — “звездоподобные”, тем более, что даже в самые сильные телескопы эти “планетки” не отличались от звезд по своему виду.

Количество больших планет вновь вернулось к цифре 7. Но — не надолго.

Пока одни астрономы открывали астероиды, другие мучились проблемой связанной с Ураном. Уран по каким-то причинам не желал подчиняться законам небесной механики, сформулированным еще Кеплером, и постоянно выпадал из расписания — рассчитать точно положение Урана на грядущие годы не удавалось. Это удавалось без особого труда сделать для всех планет Солнечной системы — в рамках существующей на тот период времени точности, но отклонения в движении Урана были явно чрезмерными.

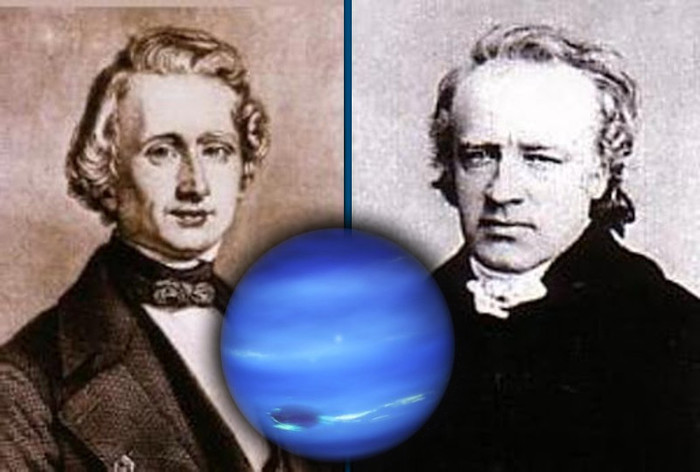

Решение этой проблемы могло предполагать существование еще одной массивной планеты, которая своим тяготением влияла бы на движение Урана. Либо потребовалось бы пересматривать весь фундамент небесной механики и пытаться найти новые — более точные — законы движения планет. Второе решение могло бы стать для науки катастрофой. Поэтому два выдающихся астронома и математика той эпохи Урбен Жозеф Леверье — француз, и Джон Адамс — англичанин, независимо друг от друга решили рассчитать положение неизвестной и невидимой планеты.

Надо сказать, что эта идея выглядела не менее безумной, чем идея пересмотреть все законы движения небесных тел. И само решение этой математической задачи считалось чем-то запредельным для науки того времени.

Но оба ученых справились, потратив на вычисление несколько лет. Французу Леверье повезло больше — его работу сразу приняли всерьез, и по его вычислениям 23 сентября 1846 года Иоганн Галле обнаружил новую планету довольно близко к предвычесленному положению.

Консервативная английская научная общественность не верила, что положение неизвестной планеты можно вычислить математически, и отнеслась к деятельности Джона Адамса прохладно, что впрочем изменилось, когда Нептун все-таки был открыт, и Адамс получил заслуженное признание — его расчеты были рассмотрены, проверены, и оказалось, что они даже более точны, нежели вычисления Леверье.

Нептун стал 8-й планетой Солнечной системы.

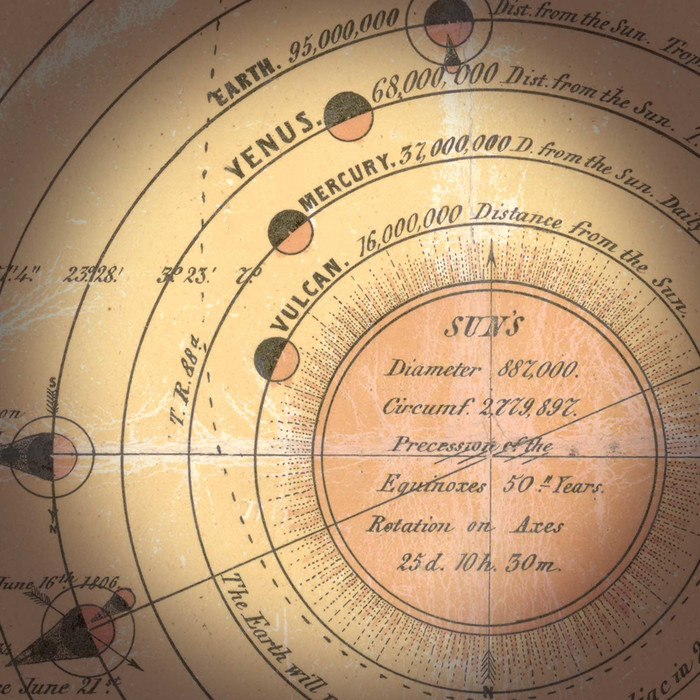

Казалось бы, тут можно остановиться. Но Леверье оказался очень азартным ученым, если можно так выразиться. Его внимание привлекли те малозначительные разногласия теории и практических измерений, которые всегда были в астрономии, но списывались на неточность приборов и ошибки процесса измерений, ведь везде есть свои погрешности.

Более всего внимание Леверье привлек Меркурий. Уже тогда астрономам было известно о так называемом “вековом смещении перигелия” орбиты Меркурия — наиболее близкая к Солнцу точка орбиты этой планеты медленно дрейфовала, что сейчас легко объясняется Общей Теорией Относительности Эйнштейна — все-таки Меркурий — самая быстрая из планет. Но в эпоху Леверье ничего подобного в головы ученых прийти не могло. Зато был неукротимый соблазн открыть еще одну планету “на кончике пера”. Леверье приступил к вычислениям и сбору информации о наблюдениях странных небесных объектов вблизи Солнца, о пятнах на Солнце отчетливо-круглой формы.

В 1859 году — 13 лет спустя после открытия Нептуна — в астрономии появилось сообщение об открытии еще одной планеты — Вулкана — её даже наблюдали независимо друг от друга разные астрономы. Иногда их наблюдения удивительным образом совпадали, а иногда противоречили друг другу, вплоть до того, что кто-то видел сразу две неизвестные планеты вблизи Солнца…

В астрономических календарях публиковались таблицы с положением Вулкана — на основании расчетов Леверье и наблюдений некоторых астрономов, а сам Леверье даже получил высшую награду за открытие Вулкана — Золотую Медаль Королевского Астрономического Общества.

В 1877 году Леверье скончался, а наблюдение и всевозможные свидетельства в пользу существования Вулкана прекратились. Таблицы с предвычисленными положениями этой иллюзорной планеты исчезли из астрономических календарей, и в целом вопрос с Вулканом тихо замяли.

Больших планет в Солнечной Системе вновь стало 8. Но опять — на какое-то время.

Более точные измерения положений и орбит Урана и Нептуна на рубеже XIX и XX веков дали основания считать, что Нептун и его гравитационное воздействие не в полной мере объясняют отклонение Урана от предвычисленных положений. Должно быть что-то еще.

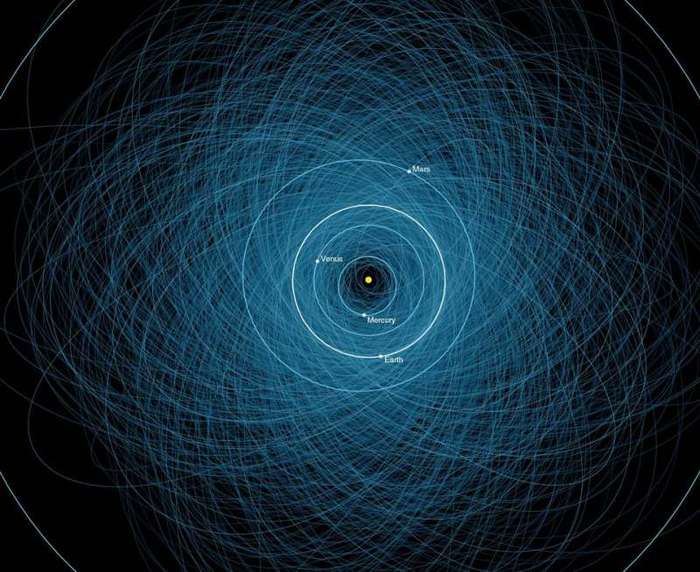

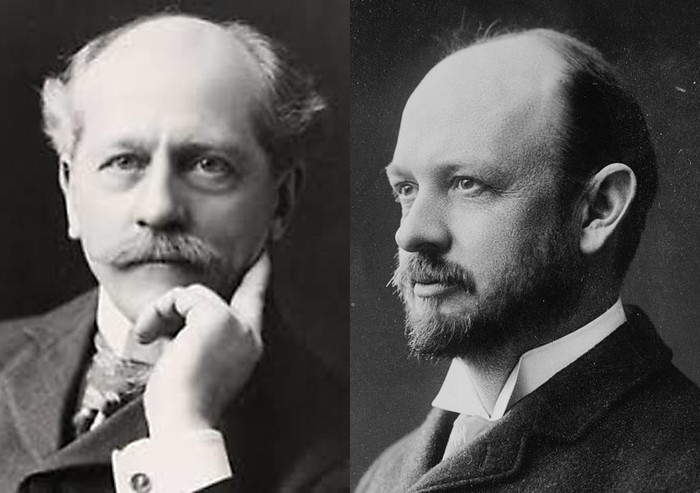

И маниакальное стремление открывать планеты “на кончике пера” вышло на новый виток. За дело взялись Персиваль Лоуэлл и Уильям Генри Пикеринг — на основании необъяснимых на тот момент отклонений в движении Урана были рассчитаны возможные положения еще одной гипотетической планеты. Уже тогда её назвали “Planet X”, хотя порядковый номер ожидаемой планеты должен быть “9”.

Планету искали в частной обсерватории Персиваля Лоуэлла с 1909 по 1916 год. Смерть Лоуэлла остановила поиски на несколько лет и поставила под угрозу само существование обсерватории — его вдова страстно желала покончить наконец со всеми этими звездами и продать недвижимость. К счастью, ей это не удалось, Обсерватории был возвращен научный статус, и наблюдения были продолжены.

В 1929 году новый директор обсерватории Весто Мелвин Слайфер поручил поиски Планеты X молодому лаборанту без специального образования — Клайду Томбо, но не сразу осознал масштабы возможных последствий. А Клайд взялся за работу с крайней энергичностью. На свое усмотрение лаборант расширил зону поисков, изобрел собственную методику сравнения фотоснимков и разработал очень эффективный прибор для обнаружения малых планет и переменных звезд — блинк-компаратор.

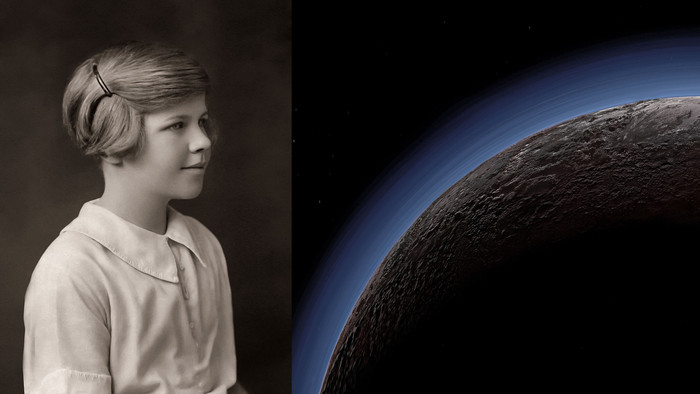

18 февраля 1930 года — через год, как начались поиски — Клайд Томбо обнаружил перемещающийся среди звезд крайне слабый объект. Но вычисленная по наблюдениям орбита практически совпадала с ожидаемой. И вскоре было объявлено об открытии еще одной планеты.

Забавно отметить тот факт, что на этапе придумывания названия новой планеты в деле вновь появилась Констанция Лоуэлл — вдова бывшего владельца обсерватории, ранее выступавшая против всех этих поисков каких-то там планет. Теперь же она требовала, чтобы планету назвали предложенным ею именем — например “Констанция”. ну, ладно, не хотите так, давайте “Персиваль” — в честь покойного супруга… Нет? — Ну, давайте хотя бы “Зевс”.

Все предложения Констанции были астрономами проигнорированы, а названа новая планета была по очень удачному предложению одиннадцатилетней девочки — Венеции Берни, не имеющей прямого отношения к астрономическому сообществу, но неплохо разбирающейся в мифологии. Дедушка школьницы прочитал об открытии в газете и рассказал внучке, что сейчас астрономы ищут для планеты название, на что сразу услышал ответ — “Плутон — Бог царства мертвых — лучше название для планеты, которая находится так далеко от Солнца”. Старик нашел среди знакомых человека, имеющего отношение к науке и передал пожелание Венеции Берни. И через несколько рукопожатий название было принято Международный Астрономическим Союзом.

Сомнения в причастности Плутона к каким-либо гравитационным возмущениям в движении других планет стали высказываться сразу после его открытия. Уж очень слаба была яркость планеты, косвенно свидетельствующая о незначительных размерах и массе. Но прямое измерение массы Плутона оказалось возможным лишь в 1978-м году, когда был открыт его спутник — Харон. И оказалось, что Плутон по физическим характеристикам ближе к астероидам, нежели к планетам — 0,2% массы Земли — вот его гравитационный потенциал — может ли он существенно влиять на движение Урана или Нептуна? — Вряд ли.

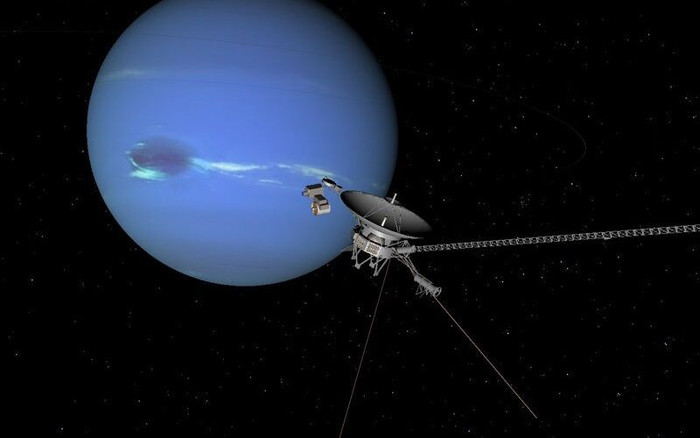

Практически во все годы со дня обнаружения Плутона в разных обсерваториях, и на обсерватории Персиваля Лоуэлла тоже, продолжались поиски истинной “Планеты X”. К Плутону в этом смысле астрономы относились как к неожиданному побочному эффекту. А в 1989-м году американская автоматическая станция “Вояджер 2” достигла окрестностей Нептуна, произвела новые измерения, по которым удалось уточнить массу планеты. И — о-чудо! — Нептун оказался чуть “легче”, а вносимые им возмущения в движение Урана точно совпали с расчетными. “Планета X” больше не требовалась, чтобы объяснить что-то необъяснимое.

А в 2005-м году астрономы внезапно открыли Эриду, находящуюся еще дальше от Солнца, чем Плутон. По предварительным сведениям, Эрида обладала довольно слабым блеском, но учитывая удаленность объекта, можно было предположить, что она существенно крупнее и массивнее Плутона. И научную общественность вновь всколыхнуло известие об открытии “Планеты X”. И действительно — полтора года Эрида считалась 10-й планетой Солнечной системы.

К этому времени в астрономии стало явным отсутствие четкого определения — что есть планета? По какому критерию относить объект к планетам, или к астероидам? Что делать с теми объектами, которые не попадают под существующую классификацию. И на Съезде Международного Астрономического Союза в 2006 году Плутону и Эриде досталось приобщение к новому классу небесных объектов — к карликовым планетам. Это нечто среднее, между большими планетами и астероидами, но все же более тяготеющее к большим планетам.

Давайте разберемся, чем одно отличается от другого.

Большие планеты обладают орбитами близкими к круговым, с небольшим наклоном к плоскости эклиптики, вдоль которых они (планеты) расчищают пространство от сопоставимых по размеру и массе небесных объектов (то есть, на одной орбите или на близких орбитах не может находиться двух и более сравнимых по размеру и массе больших планет). Плюс к этому большие планеты имеют сферическую или близкую к сферической форму.

Планеты карлики имеют сферическую или близкую к сферической форму, но их орбиты уже могут иметь значительные эксцентриситет (вытянутость) и наклон к плоскости эклиптики. А еще им совсем не обязательно расчищать свои орбиты от сравнимых по размеру и массе небесных тел.

Астероиды или малые планеты — это каменистые тела Солнечной системы имеющие неправильную форму.

Все три перечисленные категории должны обращаться вокруг Солнца и не быть спутником другого небесного тела. Иметь же собственные спутники никому из них не возбраняется.

Вот, теперь мы знаем, что есть что.

По прежнему мы не знаем лишь о том, что еще может существовать на дальних окраинах Солнечной системы, и есть ли та мифическая Планета X, которую так порой ждут здесь на Земле астрологи, конспирологи и катастрофилы с катастрофобами.

Между тем, для разговора о неоткрытых до сих пор крупных объектах Солнечной системы есть немало оснований.

Возможно, что еще одна большая планета Солнечной системы существовала в далеком прошлом — именно там, где сейчас пролегают бесчисленные орбиты астероидов. Речь о мифической или гипотетической планете Фаэтон.

Бытует мнение, что идея о некогда существовавшей планете между орбитами Марса и Юпитера имеет мифологическую почву. Это не так. Мифологический образ сына бога Солнца — Гелиоса — имеет связь с падением метеорита в раннюю античную эпоху в средиземноморском регионе. Но образ Фаэтона понравился советскому писателю-фантасту Александру Казанцеву, который в своих фантазиях создал мир погибшей от ядерного взрыва высокоразвитой цивилизации, которая потеряла свою планету именно между орбитами Марса и Юпитера. Разумеется, Казанцев знал о поясе астероидов, и подыграл одной из давно существующих, но научно несостоятельных гипотез.

Почему гипотезу о том, что между Марсом и Юпитером когда-то в прошлом могла существовать достаточно крупная планета, считают несостоятельной?

Во-первых, по причине нехватки материала. Вся совокупная масса объектов пояса астероидов — как открытых, так и не открытых, не превышает и нескольких процентов (порядка 4%) массы Луны — этого крайне мало. А просто так куда-то деться вещество разрушенной планеты даже за миллионы лет бесследно не могло.

Во-вторых, расчеты показывают, что даже сформироваться под постоянным сильным приливным воздействием со стороны Юпитера крупное небесное тело просто не было способно. А рой мелких космических “камешков” вполне может здесь существовать. Более того, здесь для них достаточно устойчивое место, куда они могут под действием гравитации Юпитера затягиваться и оседать.

В-третьих, современный анализ большого количества орбит астероидов главного пояса показывает, что их родоначальниками вероятнее всего являлись не одно крупное небесное тело, а как минимум пять более мелких прото-астероидных тел с очень разными — не совпадающими — орбитами, которые могли разрушиться под влиянием постоянных приливных воздействий со стороны Юпитера. Дальнейшее их разрушение скорее всего происходило от взаимного соударения, но при этом орбитальный интеграл родственных тел продолжал оставаться постоянным и отдельным для каждой из пяти групп имеющих свое обособленной происхождение. Так что одной родоначальной планеты для астероидов главного пояса никак не получается.

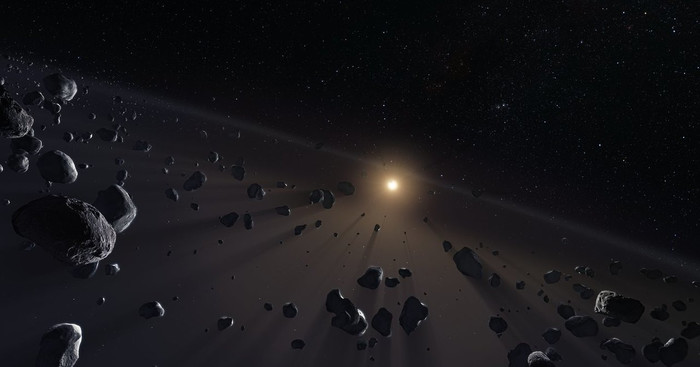

Но астероиды, большая часть которых действительно своей неправильной формой напоминают обломки какой-то планеты, существуют не только в главном поясе. Есть еще пояс Койпера — за пределами орбиты Нептуна. Быть может там некогда существовала или даже существует по сей день еще одна большая планета Солнечной системы — та самая “Планета X”?

Справедливости ради стоит отметить, что достаточного количества данных и, соответственно, их статистических исследований, по астероидам пояса Койпера наукой пока не накоплено. Все-таки эти объекты достаточно далеко, они слабо освещены и с трудом обнаруживаются. Хотя современные инструменты справляются с задачей в разы эффективнее, чем телескопы прошлого столетия. Но все же что-то конкретное утверждать пока рано.

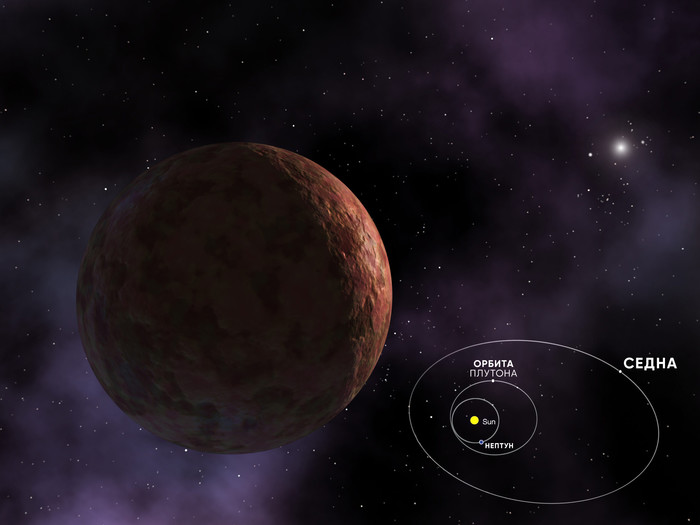

В то же самое время уже сейчас есть необъяснимые имеющимися данными явления. Например, свойства орбиты одной из самых далеких карликовых планет — Седны — создают массу вопросов. Столь значительная вытянутость и наклонение к плоскости эклиптики орбиты Седны наталкивает на мысль о том, что без влияния других небесных тел сложиться такая орбита не могла.

Ряд работ, исследующих массовое вымирание множества видов земной биосферы, наталкивает на мысль о том, что раз в несколько миллионов лет во внутреннее пространство Солнечной системы обрушивается лавина кометообразных объектов из облака Оорта — из самых дальних пределов Солнечной системы. Что нарушает их равновесие, заставляя срываться с своих орбит и устремляться к Солнцу? — это неизвестно. И хотя сама эта корреляция — связанная с массовым вымиранием животных — не вполне подтвержденная и явная, но она успела породить несколько гипотез, связанных с гипотетическими небесными телами.

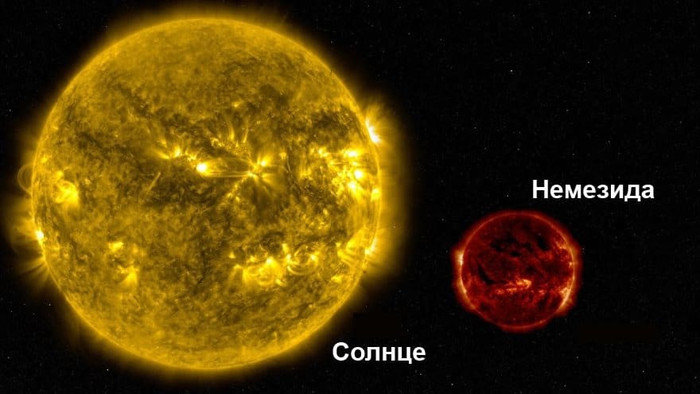

В первую очередь, это гипотеза о том, что Солнце — двойная звезда. Для далекого и слабого компаньона этой двойной системы даже существует имя — Немезида. Правда, речь идет уже не о планете, а о звезде, но тут мы можем столкнуться с новой классификационной проблемой — есть ли четкая граница между звездами и планетами?

Современные исследования внесолнечных планет (экзопланет, планет, обращающихся вокруг других звезд) обнаруживают объекты в десятки раз массивнее Юпитера. И они считаются планетами, хотя порой могут быть довольно горячими. Может ли находиться подобный объект в сфере гравитационного влияния Солнца?

Подобные объекты крайне трудно обнаружить в видимом спектре, поскольку они далеко, отражать солнечный свет на таком расстоянии — так себе затея — нечего им там отражать. Но они могут сами светиться в инфракрасном (тепловом) диапазоне спектра. Юпитер и другие планеты-гиганты “светятся”. А уж если речь идет о звезде — о красном или коричневом карлике, то такой объект может быть обнаружен инфракрасным телескопом с орбиты Земли.

И оказывается, что в течении 4-х лет инфракрасный телескоп WISE, запущенный NASA, тщательным образом провел полный обзор неба, по результатам которого можно утверждать, что в окрестностях Солнца — в пределах 25-26 тысяч астрономических единиц ничего напоминающего Немезиду, или хотя бы тот же самый Юпитер с горячим ядром, скорее всего нет. Конечно, утверждать это на 100% нельзя, но все же и вероятность существования Планеты X в пределах этой зоны заметно убавилась.

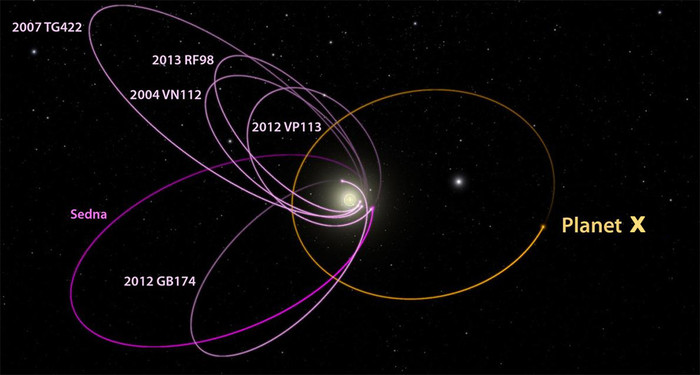

Однако, уже после завершения полного инфракрасного обзора неба телескопом WISE несколько независимых исследователей обратили внимание на схожесть элементов орбит некоторых транснептуновых объектов — орбиты этих ледяных глыб оказались ориентированы одинаково, что подталкивает к мысли, что их так сориентировало некоторое неизвестное массивное тело.

И для этого не нужна другая звезда или планета сравнимая с Юпитером. Достаточно планеты превышающей по массе Землю раз в 5-10, и такой объект телескоп WISE заметить, конечно, не мог.

Забавно отметить, что опровергнуть данное предположение взялись два американских астрофизика: Майкл Браун — ученый, известный, как палач Плутона — во многом его стараниями Плутон был разжалован из больших планет в планеты карлики; и Константин Батыгин — астрофизик российского происхождения. Они оба, поставив задачу развенчать очередной миф о “Планете X”, в конечном итоге пришли к заключению, что существует достаточно оснований, чтобы говорить о “Планете X” серьезно.

Объединив свои усилия Константин Батыгин и Майкл Браун провели глубокое компьютерное моделирование, которое подтвердило возможность существование еще одной планеты с массой порядка 10 земных масс, и с большей полуосью орбиты от 400 до 1500 астрономических единиц. Одновременно моделирование объяснило множество особенностей некоторых других объектов пояса Койпера и необъяснимые иным образом характеристики орбиты Седны, чей сильный эксцентриситет не может быть следствием возмущений со стороны Нептуна, а других массивных объектом в районе орбиты Седны пока не обнаружено.

В 2021-м году группа ученых, на основании двух новых обзоров внешнего пространства Солнечной системы, попытались объяснить фактор совпадения аргументов перигелия транснептуновых объектов, на которые опирались в своей работе Батыгин и Браун, без каких-либо неизвестных планет. И вроде бы у них это получилось, хотя Константин Батыгин с выводами новых исследований не согласен, ссылаясь на недостаточную точность недавнего моделирования коллег.

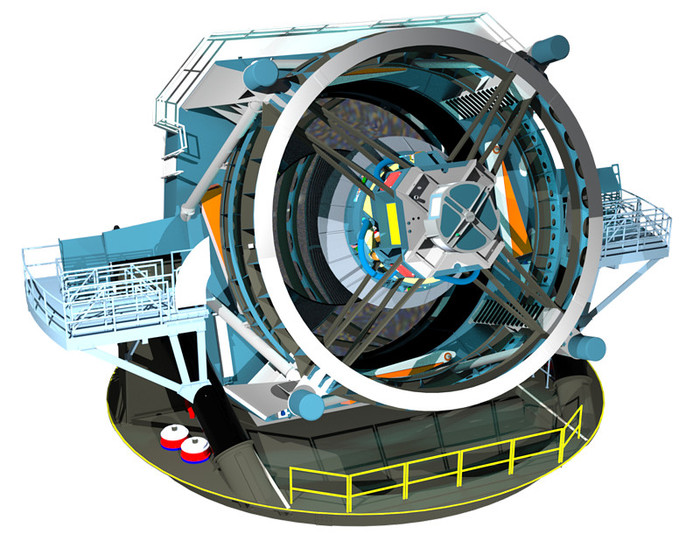

В ближайшей перспективе и моделирование Батыгина-Брауна, и их коллег из “Outer Solar System Origins Surve” ожидает серьезное уточнение на основании данных, который астрофизики надеются получить после запуска Большого Обзорного Телескопа (“Large Synoptic Survey Telescope, LSST”) обсерватории имени Веры Рубин в 2022 году.

В ожидании этих новых событий нам пока остается лишь гадать и предполагать — есть ли в Солнечной системе еще одно достаточно крупное небесное тело, или мы здесь уже все открыли, и пора перемещаться куда-нибудь к другой звезде, чтобы там начать исследование планетной системы с нуля… ну, или почти с нуля…

Конечно, будет немного грустно осознавать, что открыть новую планету в системе Солнца не удастся более никому из астрономов нашей эпохи, или даже эпохи будущего, но Вселенная богата на сюрпризы, и часто бывает, что в погоне за одними химерами, оказываются открытыми совершенно другие интересные объекты, явления или даже фундаментальные законы. Ведь все мы помним историю Колумба, пожелавшего проложить короткий путь в Вест-Индию, но внезапно открывшего новый континент.

Обсерватория Chandra сделала снимок огромного объекта в форме руки

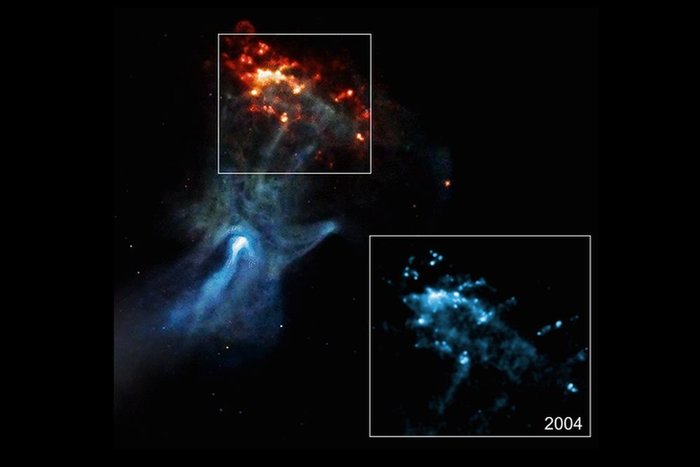

Сотрудники Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики обнародовали снимок, сделанный рентгеновской обсерваторией Chandra. Она запечатлела гигантский объект, которые астрономы назвали «космической рукой, бьющей в стену».

Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal Letters, а коротко о нем рассказывается на сайте миссии Chandra. Подобную космическую структуру впервые удалось заснять и измерить с помощью рентгеновской обсерватории.

На снимке запечатлена взрывная волна и обломки взорвавшейся звезды, которые удаляются от места взрыва и сталкиваются со стеной из окружающего газа. Визуально это действительно напоминает гигантскую руку, упирающуюся в стену.

На самом деле обсерватория сумела заснять следы события, которое произошло очень давно. По оценкам астрономов, свет от взрыва сверхновой достиг Земли около 1700 лет назад. В то время процветала империя майя, а Китаем правила династия Цзинь. Но этот период времени огромен только по человеческим меркам. По космическим стандартам данное событие является одним из самых молодых в нашей галактике Млечный Путь.

Исследователи пишут, что на снимке фактически запечатлен образовавшийся в результате взрыва остаток сверхновой, получивший название MSH 15-52. Этот взрыв также создал сверхплотную намагниченную звезду, называемую пульсаром. Она, в свою очередь, взорвала пузырь энергетически мощных частиц, в результате чего образовалась излучающая рентгеновские лучи туманность.

После взрыва остаток сверхновой и рентгеновская туманность трансформировались, расширяясь далее в космос. Постепенно они и приняли причудливую форму, напоминающую пальцы с ладонью. В новом исследовании астрономы показали, как быстро движется «космическая рука», когда она ударяет в облако газа. Кстати, это облако получило наименование RCW 89. Его внутренний край образует газовую стену, которая расположена примерно в 35 световых годах от центра облака.

Чтобы отследить это движение, команда использовала данные Chandra за 2004 и 2008 годы, а затем добавила к ним комбинированные изображения, полученные в конце 2017 и начале 2018 года. Эти три временных периода нашли отражение на снимке.

Кстати, подсчитано, что скорость движения взрывной волны на «кончике пальца» составляет почти 14,5 миллиона километров в час. На снимки также показаны сгустки магния и неона. Вероятно, они образовались в звезде до того, как она взорвалась, и улетучились в космос после взрыва. Некоторые из этих обломков движутся с еще большей скоростью, превышающей 17,7 миллиона километров в час

Источник