Какого путешественника туземцы Новой Гвинеи прозвали «человеком с Луны» и почему его так прозвали?

Ответить на вопрос

| ЛУЧШИЙ ОТВЕТ |

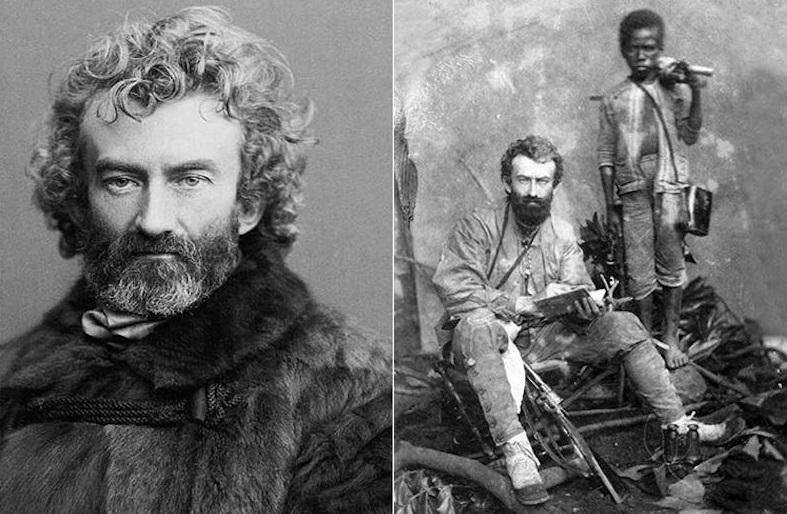

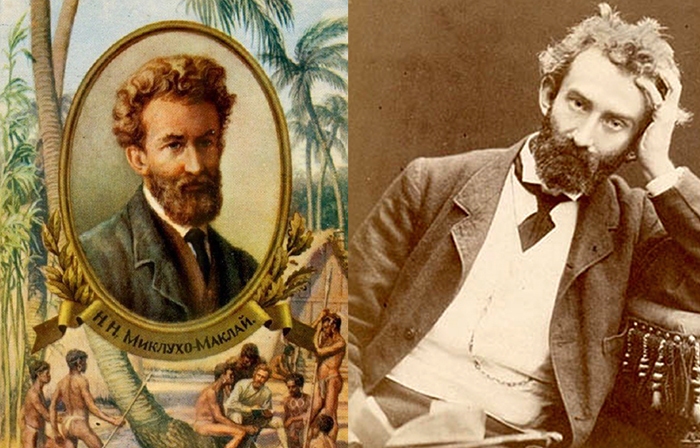

На островах Новой Гвинеи его считали человеком с Луны, из-за кожи почти белого цвета. А звали его Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Миклухо-Маклай (1846 – 1888) – знаменитый русский путешественник, исследователь быта народов и племен, на которых не распространилось влияние цивилизации. 1 октября 1871 г он шагнул с борта клипера «Изумруд» на землю острова Новая Гвинея в Малайском архипелаге. Папуасы встретили его очень враждебно – копьями и стрелами. Но путешественник расстелил на песке циновку, прилег на нее и заснул, чем вызвал огромное удивление аборигенов. Он терпеливо завоевывал расположение и уважение местных жителей своей добротой, мужественностью, справедливостью.

За то время, которое он находился на острове, он сумел выучить язык папуасов, изучил их быт, традиции, предметы быта, украшения, оружие. Попутно изучал окружающую флору и фауну. Он познакомил папуасов с металлическими орудиями труда и научил ими пользоваться, лечил их от различных заболеваний. Папуасы звали его «Тамо-рус» (человек-рус) – посланец Луны, человек с белой кожей. Он прожил в племени папуасов 15 месяцев. Цель его исследований заключалась в доказательстве того, что не существует низших рас, и принципиальных отличий между папуасами и европейцами не существует. Он бывал у папуасов Новой Гвинеи несколько раз, и всякий раз его встречали очень радостно, как старого доброго знакомого.

Берег, на котором он жил, сейчас носит имя Маклая. А среди папуасов до сих пор ходит легенда о добром белом человеке с Луны, который когда-нибудь вернется снова.

Умер Миклухо-Маклай 2 (14) апреля 1888 года, не дожив и до сорока двух лет. Главное свое богатство — мозг — он завещал отечественной науке, так же, как и все бумаги и коллекции. Но подвиг и труды Николая Николаевича были по-настоящему оценены лишь в следующем веке. А главным памятником ему стало появление на карте мира независимого государства Папуа-Новая Гвинея.

Источник

«Лунный человек»: почему жители Новой Гвинеи считали путешественника Миклухо-Маклая богом-создателем

Некоторые слова в языке папуасов бонгу очень напоминают русские. Например, «тапорр» значит топор, «ножа» — нож, а «глеба» — хлеб. В чем же связь между двумя столь непохожими языками? Это не что иное, как заимствования, которыми туземцы обозначали предметы, подаренные им путешественником Н. Н. Миклухо-Маклаем. В жизни этого народа русский этнограф сыграл настолько важную роль, что память о нем сохранилась до наших дней. И сегодня туземцы Новой Гвинеи именуют секиру «скирау», кукурузу – «гугрус». Все это искаженные за полтора века русские слова, которыми обогатился язык бонгу благодаря Миклухо-Маклаю.

Впервые русский этнограф причалил к северо-восточному побережью Новой Гвинеи в 1871 г. В общей сложности за три экспедиции он пробыл в «гостях» у папуасов 3,5 года. Место, где он высадился, названо в его честь берегом Маклая.

Облик и знания пришельца были настолько непонятны аборигенам, что он стал героем многих местных мифов. Пока он занимался исследованием папуасов, они, в свою очередь, изучали его. «Сверхъестественные» способности путешественника были истолкованными жителями Новой Гвинеи как сильнейшая магия. А сам Миклухо-Маклай стал для них настоящим божеством, спустившимся в мир людей.

Прибытие этнографа на корабле повергло папуасов в настоящий шок. Смятение усилилось, когда Миклухо-Маклай пригласил аборигенов посетить свой корвет. В это время был дан залп из пушек в честь благополучного завершения плавания. Побросав подарки, туземцы пустились наутек и стали копать могилы, готовясь к неминуемой смерти. Когда опасность конца света миновала, они решили, что в образе мореплавателя их посетил то ли демон Бука, то ли божество Ротей, которого они почитали как прародителя.

Белых людей аборигены видели впервые, поэтому поначалу они из боязни прятали от них женщин и детей. Когда Миклухо-Маклая стали звать «белым папуасом», он всячески поощрял это прозвище, так как хотел сблизиться с туземцами. Когда они поняли, что путешественник не желает им зла, то окончательно уверились в том, что он бог-создатель — Ротей.

Аборигены считали, что Миклухо-Маклай перерождался сотни раз, поэтому в одной из прошлых жизней жил в далекой земле России. С цветом кожи связан еще один курьез. Иногда туземцы называли его «лунным человеком». Так они иносказательно обозначали то, что он был белокожим. Однако сам Маклай поначалу не сумел верно истолковать смысл этого выражения, переведя его как «человек с Луны».

Истории о визите этнографа папуасы передавали из поколения в поколение, постепенно украшая их красочными подробностями. Когда не осталось в живых очевидцев, встречавшихся с Миклухо-Маклаем, он окончательно превратился в мифологический персонаж.

Источник

«Лунный человек» Миклухо-Маклай: как жилось этнографу с дикими аборигенами

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Миклухо-Маклай прожил всего 41 год и с детства постоянно отвоевывал право на жизнь. Вначале он перенес воспаление легких, позже была малярия и лихорадка, эти болезни провоцировали постоянные обмороки, припадки бреда. Смерть Маклая вообще была вызвана заболеванием, которое врачи не сумели диагностировать: у ученого болела челюсть, у него не функционировала одна рука, и были сильнейшие отечности ног и живота. Много лет спустя во время перезахоронения останков Маклая были проведены исследования, в результате которых было установлено: у Маклая был рак челюсти, и метастазы распространились по всему телу.

Интересной была и личная жизнь путешественника: несмотря на постоянные болезни и разъезды, он успевал завязывать отношения с девушками. Пожалуй, самой экстравагантной оказалась история с пациенткой, которую Маклай лечил, когда проходил медицинскую практику. Девушка умерла, завещав ему череп в знак вечной любви. Из него этнограф сделал настольную лампу, которую потом всегда брал с собой в путешествия. Сохранились сведения и о романах Маклая с девушками из папуасских племен.

Была у Миклухо-Маклая и официальная жена, автралийка. У пары родилось два сына, семью Маклай перевез в Петербург, где они прожили 6 лет. После смерти Миклухо-Маклая жена с детьми вернулась в Австралию.

О современной жизни аборигенов в Папуа-Новой Гвинее читайте в нашем обзоре.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

Русский бог Океании, или «человек с Луны»

Сегодня, 17 июля, исполняется 172 года со дня рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества (ИРГО) Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846–1888). В память о человеке, заложившем основы отечественной антропологии и этнографии, в этот день в России отмечается День этнографа.

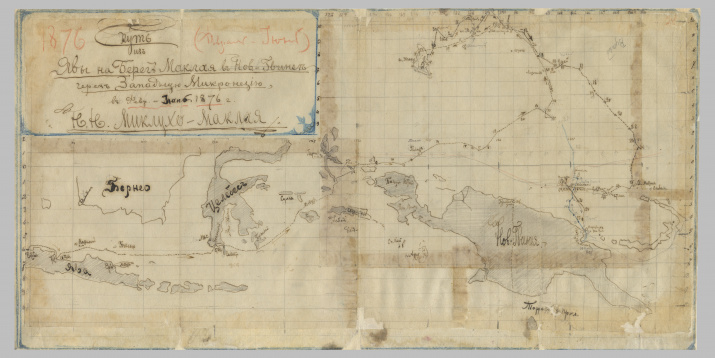

map_mikluho-maklai_1.jpg

Николай Николаевич Миклухо-Маклай родился в селе Языково-Рождествено Новгородской губернии. С юных лет он проявил интерес к естественным наукам. Во время обучения в Йенском университете (Германия) будущий исследователь изучал медицину, зоологию, принимал участие в нескольких научных экспедициях. Уже тогда молодой учёный интересовался малоизвестными регионами планеты – такими направлениями географических исследований, которые сулили крупные открытия.

image00009_cr.jpg

Миклухо-Маклай стал первым европейцем, ступившим на земли Новой Гвинеи, а исследования коренного населения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании принесли ему широкую известность. Сейчас участок северо-восточного побережья острова Новая Гвинея назван в честь учёного – Берегом Маклая.

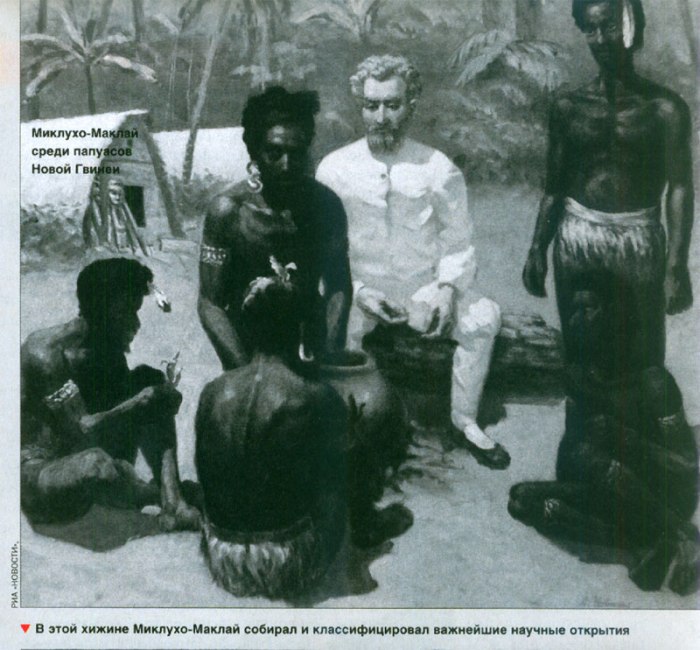

image101.jpg

Для Миклухо-Маклая аборигены не были чуждым народом. Конечно, поначалу жители Новой Гвинеи отнеслись к исследователю, «человеку с Луны», с недоверием. Но со временем русский учёный стал им другом, учителем, даже подобием божества – новогвинейцы не раз называли детей Маклаями в честь учёного.

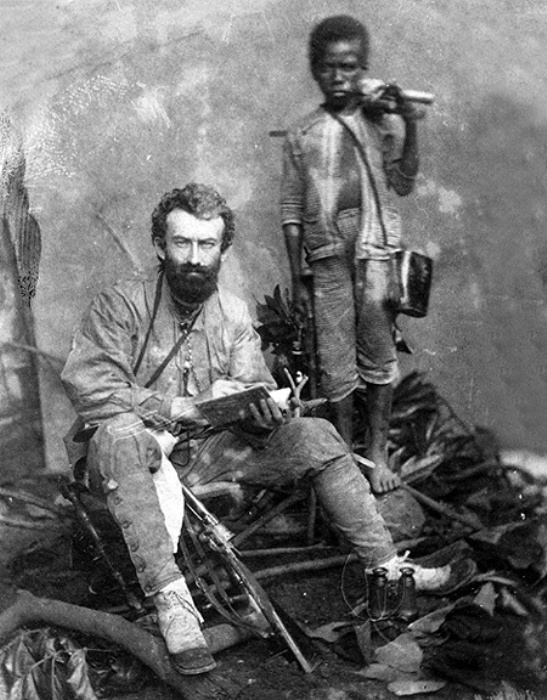

n.n._mikluho-maklay_v_ekspedicionnoy_odezhde._novaya_gvineya_1871_god._fotografiya_v.i._klassena.jpg

Николай Николаевич Миклухо-Маклай в совершенстве знал язык туземцев: свободно и бегло говоря по-астролябски, немедленно отвечал на все их расспросы. Сам антрополог признавался, что изучение местных языков, особенно поначалу, далось ему нелегко.

«Изучение первого папуасского диалекта было сопряжено с большими трудностями, так как не было лица, которое могло бы служить переводчиком. Названия, которые я желал знать, я мог получить только или указывая на предмет, или с помощью жестов, которыми я подражал какому-нибудь действию. Но эти два метода были часто источниками недоразумений и ошибок», – писал в он в дневниках.

3jjjj.jpg

Одной из главных задач своей жизни русский путешественник видел в защите коренного населения Новой Гвинеи, отстаивал интересы туземцев перед правительствами европейских государств, предотвращая эксплуатацию и истребление туземцев.

img506_cr.jpg

Николай Николаевич Миклухо-Маклай сделал большой вклад в развитие мировой науки. Ещё при жизни учёного было опубликовано более 100 работ по различным вопросам антропологии, этнографии, зоологии, сравнительной анатомии, географии и других дисциплин.

22jjjj.jpg

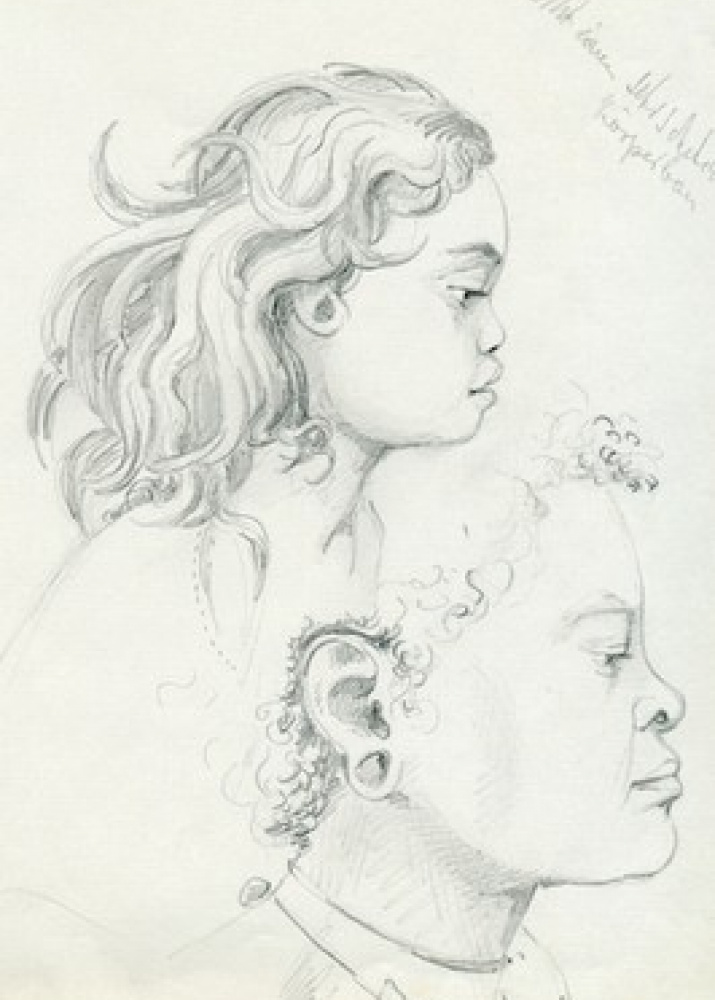

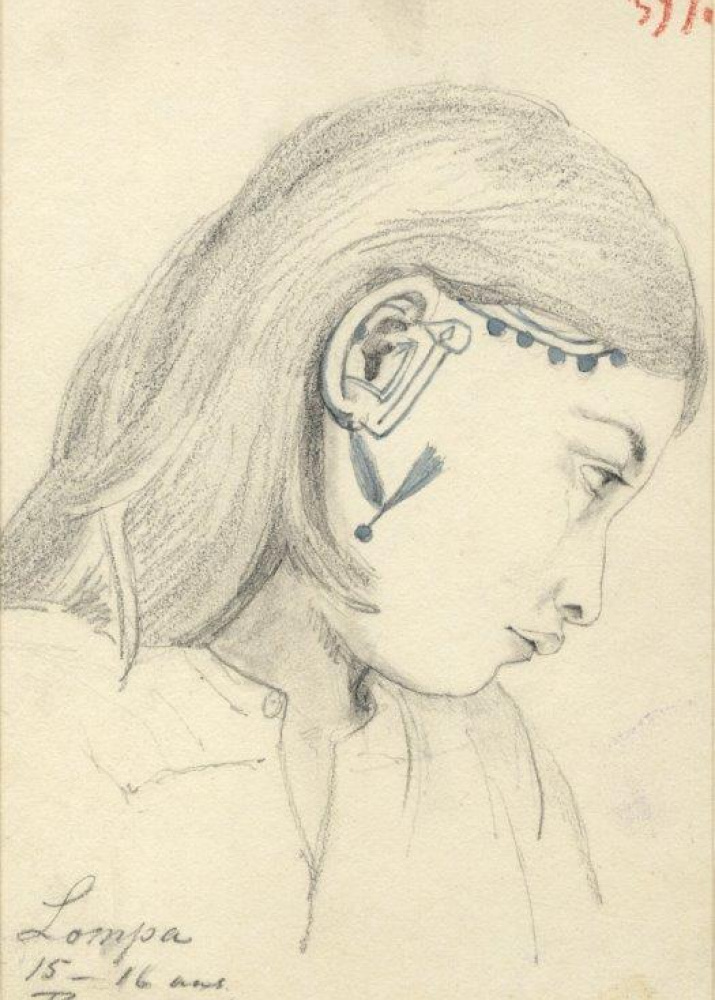

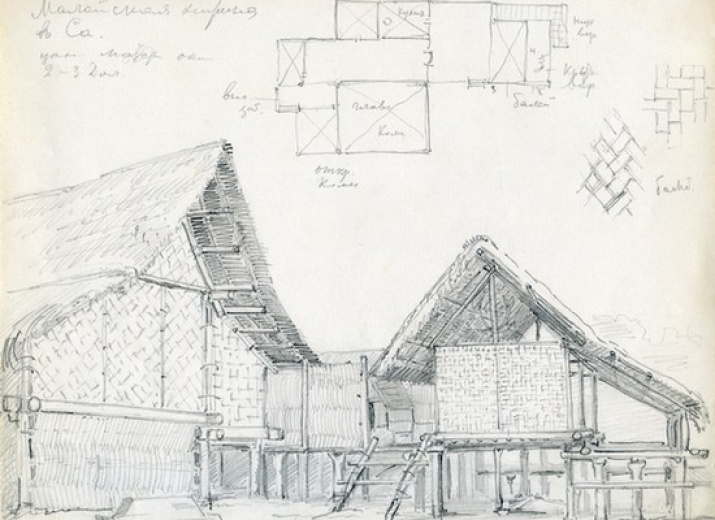

Другое уникальное наследие учёного – удивительные рисунки, выполненные самим Миклухо-Маклаем во время экспедиций. В общей сложности его архивы насчитывают свыше 700 изображений. Работы исследователя отличаются особой точностью и наглядностью. Среди работ Миклухо-Маклая встречаются изображения рыб, птиц, животных, но основная масса изображений – это портреты коренных жителей, изображения их жилищ, орудий труда, одежды, украшений. Для целого ряда народов эти рисунки до сих пор являются единственным историческим источником, воспроизводящим исчезнувшие или ускользающие особенности их культуры и быта.

Источник

Николай Миклухо-Маклай — исследователь Новой Гвинеи

Николай Николаевич Миклухо-Маклай — один из известнейших в России путешественников. Этнограф и антрополог, посвятивший жизнь изучению народов Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, прежде всего он известен благодаря своим экспедициям в Новую Гвинею.

Николай Николаевич родился в 1846 году, в селе Рождественское Новгородской губернии. После смерти отца семья переехала в Петербург, где Миклухо-Маклай учился в Петербургском университете. Однако в возрасте 18 лет за участие в студенческих волнениях он был отчислен без права восстановления. Это событие во многом определило дальнейшую судьбу будущего ученого — он отправился учиться в Европу. В Россию знаменитый исследователь более чем на год уже не возвращался.

Обучившись философии в Гейдельбергском университете, медицине в Лейпцигском и Йенском университетах, получив прекрасную зоологическую практику под руководством знаменитого Эрнста Геккеля в экспедиции на Канарские острова и в Марокко, через 6 лет Миклухо-Маклай вернулся в Россию, чтобы представить новый проект — экспедицию в Новую Гвинею. Острова Тихого океана, и особенно Новая Гвинея, были выбраны Николаем Николаевичем как наименее исследованная местность. Например, на берегах залива Астролябий до этого не ступала нога белого человека — первым стал Миклухо-Маклай. Однако острова Тихого океана нельзя назвать спокойной местностью — неоднократные стычки моряков с туземцами, каннибализм и постоянные войны между деревнями. Это обстоятельство, равно как и неблагоприятный для европейцев климат, и послужило причиной крайне слабой изученности островов.

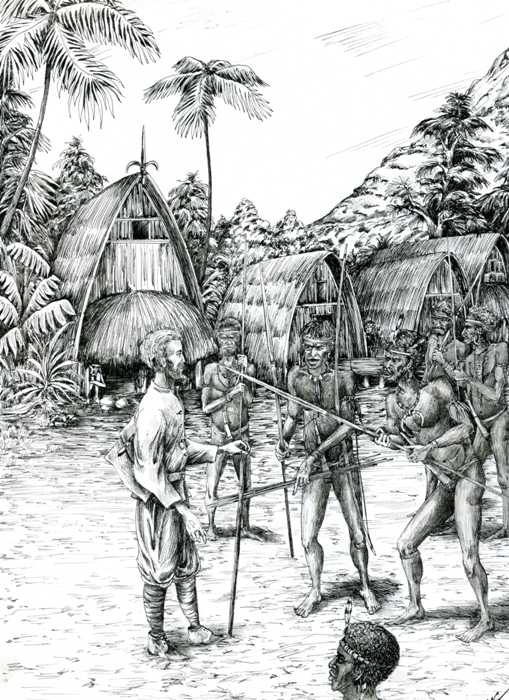

Прибытие в Новую Гвинею

20 сентября 1871 года, Новая Гвинея. Русский корвет «Витязь» бросил якорь в заливе Астролябия. Николай Николаевич отказался от вооруженного сопровождения, рассчитывая на установление доверительных отношений с туземцами. В шлюпку высадился только он с двумя слугами — шведом Уильсоном и полинезийским мальчиком Боем. Сложно сказать, что переживал в тот момент Миклухо-Маклай, ответственный не только за себя, но и за жизни еще двух человек. Но все прошло спокойно.

«Из-за кустов показался вооруженный копьем туземец и, подняв копье над головой, пантомимою хотел мне дать понять, чтоб я удалился. Но когда я поднялся в шлюпке и показал несколько красных тряпок, тогда из леса выскочили около дюжины вооруженных разным дрекольем дикарей. Видя, что туземцы не осмеливаются подойти к шлюпке, и не желая сам прыгать в воду, чтоб добраться до берега, я бросил мои подарки в воду, надеясь, что волна прибьет их к берегу. Туземцы при виде этого энергически замахали руками и показывали, чтобы я удалился. Поняв, что присутствие наше мешает им войти в воду и взять вещи, я приказал моим людям грести, и едва только мы отошли от берега, как туземцы наперегонку бросились в воду, и красные платки были моментально вытащены».

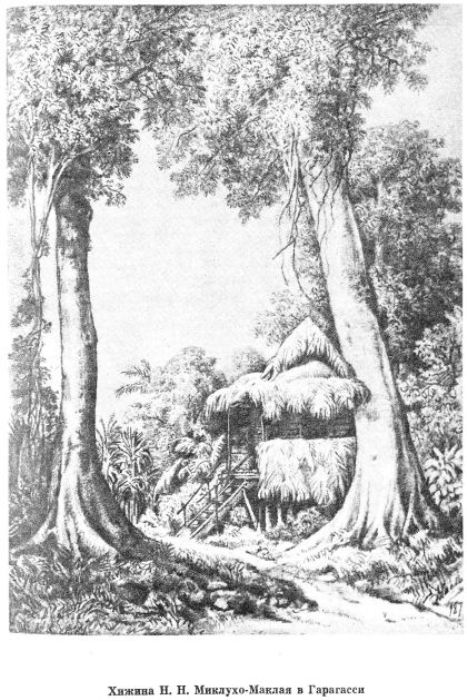

Туземцы отнеслись к нежданному гостю с недоверием. Во время первого визита в деревню Миклухо-Маклай увидел пустые дома с наспех заколоченными дверьми. Но, несмотря на холодный прием, исследователю быстро удалось устроиться на острове. Офицеры с «Витязя» провели съемку берега, а матросы помогли построить дом. Место для жилья Миклухо-Маклай выбрал на некотором удалении от деревни. Идея оказалась удачной, потому что ученый мог посещать деревню, и при этом не нервировать папуасов постоянным присутствием. Отношения с местными жителями постепенно налаживались, среди папуасов у Маклая даже появился друг по имени Туй. Однако в постоянном нахождении среди туземцев таилась опасность. Папуасы боялись военного судна, но стоило «Витязю» уйти, как исследователь со слугами стал бы легкой добычей.

«. завтра последний день пребывания корвета. Между тем приходил мой доброжелатель Туй и своей выразительной мимикой старался объяснить, что когда корвет уйдет (при этом он указал на корвет и далекий горизонт) и мы останемся втроем (он указал на меня, Ульсона и Боя и на землю), придут из соседних деревень туземцы (указывая на лес и как бы называя деревни), разрушат хижину (тут он подошел к сваям, делая вид, как бы рубит их) и убьют нас копьями (тут он выпрямился, отставил одну ногу назад и, закинув правую руку над головой, имел вид человека, бросающего копье; затем подошел ко мне, толкнул меня несколько раз в грудь пальцем и, наконец, полузакрыв глаза, открыв немного рот и высунув кончик языка, принял положение человека, падающего на землю; те же мимические движения он проделал, указывая поочередно на Ульсона и Боя). Очень хорошо понимая предостережения Туя, я сделал, однако же, вид, что не понял его».

Николай Николаевич осознавал, что «дипломатия» силовыми методами не принесет результата. Размышляя перед первым визитом в деревню о том, следовало ли взять револьвер, Миклухо-Маклай отмечал, что в случае конфликта он смог бы убить человек шесть. Страх на время оградил бы его от враждебных папуасов, однако позже чувство мести и многочисленность туземцев превзошли бы страх перед неизвестным оружием. Позже исследователь говорил, что ему удалось не только сохранить жизнь, но и приобрести значительный авторитет среди местных жителей благодаря полной индифферентности относительно недружелюбных действий папуасов. Туземцы не понимали, с чем связано бесстрашие Маклая — он не боялся ни копий, ни стрел, и решили, что он бессмертен.

«Маклай, скажи, можешь ты умереть?»

Когда Миклухо-Маклай впервые посетил ближайшую к его дому деревню Горенду, он был враждебно встречен. Все мужчины были вооружены, женщины и дети спрятались. Кто-то даже выпустил в сторону исследователя две стрелы, а один туземец агрессивно взмахнул копьем перед лицом Маклая. Николай Николаевич был доволен тем, что не взял револьвер — неизвестно, как бы он повел себя, имея оружие. При этом папуасы с интересом наблюдали за тем, как белый человек отреагирует на агрессию. И Миклухо-Маклай пошел, казалось бы, на совершенно нерациональный шаг — он выбрал место в тени, притащил циновку и лег спать. Позже он записал, что это могло кончиться очень серьезно, но если уж придется умирать, то не все ли равно — стоя, сидя или во сне?

Проснулся Миклухо-Маклай примерно через два часа. Туземцы сидели в нескольких шагах от циновки, уже без оружия. Взгляды их были уже не так угрюмы. Исследователь оделся, раскланялся и отправился домой.

Через семь лет произошел другой, не менее интересный случай. Вот как описывает его сам Миклухо-Маклай в своем дневнике:

«Придя в обычное время в деревню, я вошел в барлу (большая хижина, где в основном собираются мужчины — прим. ред), в которой происходил громкий, оживленный разговор, который оборвался при моем появлении. Очевидно, туземцы говорили обо мне или о чем-нибудь, что желают скрыть от меня. В барле, кроме жителей Бонгу, были гости из деревень Богатим и Били-Били. Я сел. Все молчали. Наконец, мой приятель Саул, которому я всегда доверял более других и с которым нередко разговаривал о разных трансцендентальных сюжетах, подошел ко мне и, положив руку мне на плечо (что было более выражение дружбы и просьбы, чем простая фамильярность, которуя я имею обыкновение исключать в моих отношениях с туземцами), заглядывая мне в глаза, спросил меня масляным голосом: «Маклай, скажи, можешь ты умереть? Быть мертвым, как люди Бонгу, Богатим, Били-Били. » Вопрос удивил меня своею неожиданностью и серьезным, хотя просительным тоном, которым он был сказан. Выражение физиономий желающих услыхать мой ответ присутствующих показало мне, что не один Саул спрашивает. На ясный вопрос следовало дать ясный ответ, но который следовало обдумать минуту. Тем более обдумать, что туземцы знают, убеждены, что Маклай не говорит неправды. «Балан-Маклай-худи» (слово Маклая одно) вошло между ними в пословицу, в верности которой им никогда не приходилось сомневаться. Скажи я «нет», пожалуй, завтра или через несколько дней случай уличит Маклая во лжи. Скажи я «да», я поколеблю сам — и значительно — мою репутацию, которая особенно важна для меня теперь, несколько дней после моего запрещения войны. Эти соображения промелькнули гораздо скорей, чем потребовалось времени написать последние строки о них. Чтобы иметь эту минуту обдумать ответ, я встал и прошелся в длину барлы, как бы ища что-то (собственно, я искал ответа). Наконец, я нашел искомое. Остановившись, я снял с подвесок у стены солидное папуасское копье. Я выбрал нарочно самое тяжелое. Я вернулся тогда к Саулу, который, следя за моими движениями, стоял посреди барлы. Я подал ему копье, а сам, отойдя несколько шагов, остановился против него. Сняв тогда шляпу, которой широкие поля скрывали лицо (чтобы туземцы могли по выражению лица видеть, что Маклай не шутит и не моргнет, что бы ни случилось), сказал: «Попробуй! Посмотри, могу ли я умереть!» Недоумевающий Саул, хотя понял теперь смысл поданного копья и моего предложения, не подняв даже его, первый заговорил: «Арен! Арен!» (нет! нет!), между тем как несколько из присутствующих бросились ко мне, как бы желая загородить меня от копья Саула своим телом. Простояв еще несколько времени, ожидая пробу Саула и назвав его даже шутливым тоном «бабою», я сел между туземцами. Ответ оказался удовлетворительным, так как никто и ни разу после этого случая не спрашивал, могу ли я умереть».

Первой задачей, которую поставил себе Миклухо-Маклай после прибытия на остров, стало изучение языка. Это было непросто и заняло значительное время — лишь через четыре-пять месяцев Миклухо-Маклай смог выстраивать сложные фразы. Но это умение значительно упростило взаимоотношения исследователя с папуасами.

Однажды ночью один туземец увидел в хижине Маклая яркий свет. Он посчитал, что это — «свет с луны», и после этого среди папуасов укрепилось мнение о внеземном происхождении путешественника. Туземцы называли его «каарам тамо» — человек с Луны.

Как позже рассказывал сам Николай Николаевич, он не предпринимал никаких действий для того, чтобы папуасы так подумали — кроме того, чем больше он оставался самим собой, европейцем, исследователем — тем сильнее отличался от туземцев, и тем крепче была в них вера о внеземном происхождении Маклая. Туземцы и сами способствовали распространению таких мифов, ведь «человек с Луны» был хорошей защитой от воинственных соседей. А чем дальше распространялись слухи о «человеке с Луны», тем легче было Миклухо-Маклаю совершать визиты в прежде незнакомые деревни.

Совершив большое количество научных экскурсий в разные деревни Новой Гвинеи, исследователь занялся сравнением жителей горных и прибрежных территорий острова. Некоторые путешественники, бывавшие в Новой Гвинее прежде, считали, что горные и береговые племена существенно различаются между собой, однако Миклухо-Маклай не обнаружил никаких отличительных признаков. Случалось, что его исследования развеивали даже общепринятые мнения. Например, в учебниках по антропологии конца 19 века было указано, что волосы папуасов растут не равномерно, а пучками, и это является отличительным признаком папуасской расы от других темнокожих. Но, проведя множество исследований, Миклухо-Маклай не обнаружил подтверждения этого мнения — напротив, он полностью развеял этот миф. Николай Николаевич опроверг также и мнение о «длинноголовости» папуасов как о расовом признаке. Некоторые ученые того времени, основываясь на «длинноголовости», разделяли расу длинноголовых папуасов и короткоголовых негритосов. Сделав измерения черепов сотен папуасов, Миклухо-Маклай определил, что среди них существуют и «длинноголовые», и «короткоголовые».

Миклухо-Маклай не знал, сколько времени ему предстоит провести среди папуасов. В дневнике он неоднократно замечал, что готов остаться в Новой Гвинее для исследований на несколько лет. Его одиссея была прервана судном «Изумруд», которое подошло к Новой Гвинее через 15 месяцев после высадки Миклухо-Маклая на берег. Офицеры, немало удивленные тем, что исследователь еще жив, сообщили ему, что он уже давно похоронен газетами, а судно отправлено по специальному распоряжению великого князя Константина Николаевича. Они же запечатлели взглядом европейского человека те условия, в которых приходилось жить и работать исследователю в течение года и трех месяцев.

«Видевши раньше г. Маклая и смотря на него теперь, я нашел, что он очень изменился, похудел и постарел! Видно было, что эти 15 месяцев ему не даром достались; видно было, что он испытал и болезнь и голод Позавтракав, я отправился с ним на берег посмотреть его житье-бытье и был удивлен. Надо было иметь много мужества, чтобы прожить в его хижине 15 месяцев; в крыше была огромная дыра, через которую свободно проходил дождь; это сделалось в последнее время вследствие того, что на нее упала ветка лианы и проломила крышу; он же чувствовал себя плохо и потому не починял Слугу его Вильсона я застал в самом плачевном состоянии: он страдал лихорадкою».

«Кое-какие ветоши, полуистлевшие от постоянной сырости, происходившей от дождя, проникавшего сквозь крышу, составляли его постель; тут же стоял стол, который, а также и все свободное пространство домика, были загромождены и завалены всякою всячиною; тут были инструменты для наблюдений, разное оружие, банки с препарированными животными, но без спирта, который испарился и высох; чучела птиц, ящериц и змей; насекомые, черви, моллюски, скелеты, полусгнившие растения и остатки какой-то неопределенной пищи. Каждый из этих предметов, кроме инструментов и оружия, издавал свой запах, такой, которого посетители г. Маклая не могли перенести в продолжение нескольких минут; а наш добровольный мученик науки переносил его в продолжение 15 месяцев».

Миклухо-Маклай решил на время покинуть Новую Гвинею, чтобы поправить здоровье и привести в порядок экспедиционные записи.

Следующим местом исследований Миклухо-Маклай выбрал берег Папуа-Ковиай. Он долго искал местность, где можно было найти чисто папуасское население, не смешанное с соседями-малайцами. А о жителях берега Папуа-Ковиай среди малайцев ходили самые ужасные рассказы — их считали людоедами; уверяли, что они нападают на приходящие к берегу суда, грабят, убивают, поедают экипаж. Все эти страшные рассказы и побудили Миклухо-Маклая выбрать эту местность, так как он надеялся встретить там чистокровное папуасское население.

С большим трудом исследователю удалось нанять небольшое судно и собрать команду из 16 человек. Меньшим числом малайцы боялись идти на Папуа-Ковиай, утверждая, что все будут перерезаны местным населением. Миклухо-Маклай был вынужден согласиться с ними, однако команду собрал из людей, не только незнакомых между собой, но стараясь выбирать представителей разных племен — малайцев, папуасов — чтобы исключить возможность сговора и неповиновения. Кроме того, он взял с собой повара и охотника, которые и раньше работали с натуралистами, имели семьи и были заинтересованы в успешном возвращении домой.

Устроив жилище на мысе Айва, Миклухо-Маклай занялся антропологическими исследованиями, сравнивая жителей берега Папуа-Ковиай с жителями берега Маклая. Различия оказались незначительными, в том числе здесь также была распространена «длинноголовость». Закончив изучать местное население, Николай Николаевич решил подняться вглубь Новой Гвинеи. Через несколько дней он получил неприятное известие — его дом в Айве был разграблен. В его отсутствие явились около 200 дикарей, живущих в горах, которые напали на местных жителей, жестоко убили несколько человек в доме Маклая и унесли вещи, в том числе научные приборы. Члены команды исследователя, напуганные произошедшим, настаивали на том, чтобы покинуть недружелюбную местность, и даже угрожали оставить его одного, однако Миклухо-Маклай не согласился и продолжил изучение острова. На мысе Айва он не мог оставаться, так как дикари отравили колодцы, поэтому с большим неудобством поселиться на соседнем острове, Айдуме. В то же время члены команды исследователя до того боялись папуасов, что жили на судне и крайне неохотно сходили на берег.

Занимаясь исследовательской деятельностью, Миклухо-Маклай не оставлял мысли о том, чтобы найти и наказать зачинщика нападения на его дом. Как оказалось, его звали капитан Мавара. Агрессивно настроенные дикари не оставляли попыток дограбить оставшееся имущество Маклая, явившись отрядом из 300 человек к дому на мысе Айва, но обнаружив там лишь обугленные столбы. А через несколько дней снова была тревога. Ночью пришло неизвестное судно, и один из слуг Маклая заметил, что на лодке был капитан Мавара — вероятно, он не знал, что на этом же берегу находится и хозяин разграбленной хижины. На следующий день Миклухо-Маклай решил перейти в наступление.

«С веранды я мог видеть положение всех и каждого и невольно заметил весьма значительное число папуасов сравнительно с моими людьми; хотя я их не считал, но полагаю, что их было раза в три больше нас. Промелькнула мысль: «А ну если все они кинутся защищать капитана Мавары?» Хотя я не сомневался в исходе дела даже и в таком случае, но мне жаль было допустить возможность резни, в которой все-таки я буду виновен. Но это была только минута; я припомнил вид моей разграбленной хижины в Айве, лужи крови, несчастного ребенка на моем столе и кровавые следы ее матери, убитой также в моей комнате. Жаль, что другого нет, подумал я, и вернулся в комнату. «Так пойдем, — сказал я ожидавшему, — никому ничего не говорить, не кричать, а слушать и делать, что прикажу». Вышли, как ни в чем не бывало.

Медленно переходя от одной группы к другой, я, наконец, подошел к пироге, где притаился капитан Мавара и боялся показаться. «Где здесь капитан Мавара?» — спросил я не особенно громким голосом. Ответа не было, но все голоса затихли и много физиономий обернулись, как бы ожидая чего-то. «Капитан Мавара, выходи», — повторил я громче. Общее молчание. Я совсем подошел к пироге. «Выходи же», — были мои последние слова. Тут я сорвал циновку, служившую крышей пироге. В ней действительно сидел капитан. «Сламат, туан», — произнес он дрожащим голосом. «Так это ты, который грабил мои вещи вместе с людьми Телок-Камрау! Где теперь радья Наматоте?» — «Не знаю»,— еще более слабым голосом произнес этот человек, который был вдвое или втрое сильнее меня и дрожал всем телом. Все папуасы и мои люди окружили нас. «Смотри за людьми«,— шепнул я Иосифу, а сам схватил капитана за горло и, приставив револьвер ко рту, приказал Мойбириту связать ему руки.

Мне казалось, что следует покончить дело как можно скорее, а главное, не позволить, не дать времени людям опомниться и не допустить какого-нибудь совещания. Спокойно кладя револьвер обратно в футляр у пояса, я обратился к туземцам и сказал: «Я не сержусь на вас, а только на начальников, капитана Мавары и радью Наматоте, которые были заодно и делали то же, что люди Телок-Камрау». Заметив, что некоторые были вооружены, я предложил им оставить оружие в стороне, так как никто их не тронет, и помочь моим людям перенести вещи мои из хижины на урумбай.

Мои слова произвели хорошее впечатление на туземцев; серьезные лица приняли веселое выражение. Все снова заговорили и принялись перетаскивать мои вещи из хижины в урумбай«.

Всего Миклухо-Маклай провел в этом путешествии 12 лет. Несколько раз он бывал на разных берегах Новой Гвинеи, путешествовал по островам Микронезии и Меланезии, по удаленным районам Малаккского полуострова и Филиппинским островам. Все наблюдения Николай Николаевич тщательно записывал, несмотря на частые приступы лихорадки. Наблюдая за жизнью туземного населения, его взаимодействия с соседними народами и колонизаторами, Миклухо-Маклай встал на защиту папуасов. На выступлении в Русском географическом обществе по итогам экспедиции он сообщил:

«Я сказал выше, что влияние миссионеров на южном берегу растет, и выставил хорошие стороны их влияния: туземцы учатся читать и писать и т. д.; но мне не пришлось сказать о теневой стороне появления миссионеров на островах Тихого океана. Эта теневая сторона, по моему мнению, состоит главным образом в том, что за миссионерами следуют непосредственно торговцы и другие эксплуататоры всякого рода влияние которых проявляется в распространении болезней, пьянства, огнестрельного оружия и т. д. Эти „благодеяния цивилизации“ едва ли уравновешиваются уменьем читать, писать и петь псалмы. »

Николай Николаевич приложил все силы для защиты Новой Гвинеи от колонизаторов. Он предлагал и проект Папуасского союза, и обращался к Александру III с просьбой предоставить жителям острова протекторат Российской империи, и обсуждал возможность признания Англией и Россией независимости Берега Маклая, и даже разрабатывал возможность организации российского поселения в Новой Гвинее. Но его идеям не было суждено осуществиться — изношенный тяжелейшим путешествием организм сдался. Миклухо-Маклай скончался 2 апреля 1888 года в Петербурге в возрасте 42 лет. Через 100 лет после его первого пребывания на берегу Маклая, в 1971 году, в Новую Гвинею была отправлена советская этнографическая экспедиция.

Источник