Является ли жизнь на Земле уникальной во вселенной?

Для того, чтобы узнать, существует ли жизнь за пределами Земли, мы должны разобраться с нашей собственной значимостью во вселенной. Являемся ли мы чем-то уникальным или мы не представляем из себя ничего особенного?

Все мы живем на небольшой планете, вращающейся вокруг средней по возрасту звезды, которая является одной из примерно 200 миллиардов звезд в огромном завихрении материи, составляющем галактику Млечный Путь. Наша галактика является одной из, предположительно, нескольких сотен миллиардов подобных структур в наблюдаемой вселенной, а ее протяженность сегодня составляет во всех направлениях от нас более 270 000 000 000 000 000 000 000 (2,7×1023) миль.

В соответствии с любыми ничтожно малыми человеческими стандартами, вселенная представляет собой огромное количество материи и гигантское количество пространства. Наш вид образовался в ничтожный миг колоссальной по своей продолжительности истории, и создается впечатление, что будет существовать еще более продолжительное будущее с нашим участием или без него.

Попытки определить наше положение, установить нашу значимость могут показаться какой-то гипертрофированной шуткой. Мы должны быть чудовищно глупыми, если мы воображаем, что можем вообще найти какое-то значение для себя.

Тем не менее мы пытаемся сделать именно это, несмотря на нашу очевидную заурядность, ставшую заметной, когда ученый эпохи Возрождения Николай Коперник (Nikola Kopernik) примерно 500 лет назад перестал считать Землю центром солнечной системы. Его идея стала одним из крупнейших научных открытий за последние несколько сотен лет, а также важным указателем на нашем пути к познанию внутренней структуры космоса и природы реального мира.

В ходе предпринимаемых попыток, направленных на то, чтобы оценить нашу значимость, мы сталкиваемся с загадкой: некоторые открытия и теории предполагают, что жизнь вполне может быть обычной и заурядной, тогда как другие утверждают обратное. Как нам следует начать сводить воедино наши знания о космосе — от бактерии до Большого взрыва — для объяснения того, являемся ли мы важными или нет? И по мере того, как мы больше узнаем о нашем месте во вселенной, мы пытаемся понять, что означает все это для наших попыток выяснить, существуют ли в космосе другие живые существа? Какими будут наши следующие шаги в этом направлении?

Что нам известно

В 1600-х годах торговец и ученый Антони ван Левенгук (Antony van Leeuwenhoek), используя сделанные своими собственными руками микроскопы, стал первым человеком, увидевшим бактерии, — это путешествие привело его в чуждый нам мир микрокосмоса. Этот замечательный спуск, это соскальзывании вниз по лестнице физических измерений в буйно растущий мир внутри нас стал первый шагом на пути понимания того, что компоненты нашего тела, наша масса молекулярных структур существуют на самом дальнем конце спектра биологической шкалы. Я сомневаюсь в том, что до удивительного открытия Левенгука люди имели возможность думать об этом факте не на поверхностном, а на каком-нибудь ином, более глубоком уровне.

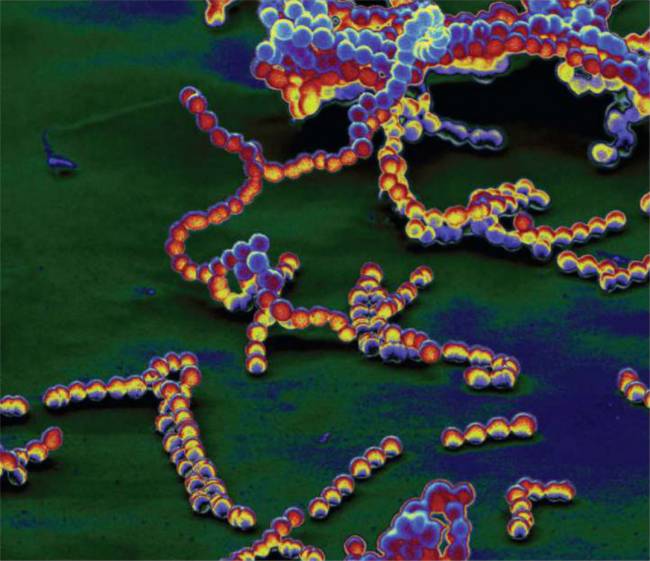

Бактерия Streptococcus pyogenes

На Земле существуют организмы, которые в физическом плане крупнее и массивнее, чем мы — посмотрите на китов или на деревья. Однако мы значительно ближе к верхнему пределу шкалы жизни, чем к микроскопическому концу. Самая маленькая размножающаяся бактерия по размеру в сотни миллиардов раз меньше метра, а самые маленькие вирусы еще в десять раз меньше. Человеческое тело примерно в 10 или в 100 миллионов раз больше, чем известные нам простейшие виды жизни.

Среди теплокровных земных млекопитающих мы также находимся среди крупных экземпляров, но не на самом верху шкалы. На противоположном конце располагаются самые маленькие наши родственницы крошечные бурозубки — совсем маленькие создание из шерсти и плоти весом всего в два грамма. Они существуют на грани возможного, а их тела постоянно теряют тепло, которое они с трудом компенсируют с помощью обильной еды.

Однако большинство млекопитающих ближе как раз к их размеру, чем к нашему — особенно, если учесть, что средний вес тела популяции млекопитающих составляет 40 граммов. Наши построенные на сложной клеточной основе, умные тела находятся на самой верхней границе, и сравнительно мало млекопитающих превосходят нас по размеру.

Не подлежит сомнению, что мы находимся именно на этом краю, на этой грани между сложным разнообразием биологически малого и ограниченными возможностями биологически большого. Представьте теперь нашу планетарную систему. Наша звезда не принадлежит к наиболее многочисленному типу звезд (большинство из них меньше по массе), наши орбиты в настоящее время более округлены и отстоят друг от друга на большее расстояние, чем в большинстве других экзопланетных системах, и у нас нет какой-либо супер-Земли среди наших планетарных соседей.

Такого рода мир, в несколько раз превосходящий по массе Землю, представлен по крайней мере в 60% всех систем, но в нашей солнечной системе его нет. Если бы вы были архитектором планетарных систем, то вы бы считали нашу конструкцию обособленной, слегка отличающейся от нормы.

Некоторые из приведенных характеристик основываются на том факте, что наша солнечная система избежала крупной динамической реорганизации, чего не удалось сделать большинству других планетарных систем. Это не означает, что нам обеспечено тихое и мирное будущее — новейшие гравитационные симуляции показывают, что в течение несколько сотен миллионов лет наша система может оказаться под влиянием более хаотичного периода.

А еще через пять миллиардов лет солнце, возможно, расширится с наступлением спазматического периода старения и существенным образом изменит облучение планет. Все показатели свидетельствуют о том, что мы сейчас живем в промежуточное или пограничное время, в переходный период между звездно-планетарной юностью и наступающим периодом немощности.

Наше относительно спокойное существование в этот период, если оценивать его ретроспективно, не вызывает удивления. Как и в случае с другими аспектами нашей ситуации, мы живем в умеренном месте, не в слишком теплом и в не слишком холодном, в химическом отношении наша среда не слишком активна и не слишком инертна, она не слишком неустойчивая и не совсем лишена изменений.

Кроме того, сегодня очевидно, что это спокойное в астрофизическом отношении соседство распространяется далеко за пределы нашей галактики. С точки зрения вселенной в целом, мы существуем в период, который намного старше быстрого и буйного периода молодого, горячего космоса. Повсюду процесс создания звезд замедляется. Другие солнца, другие планеты формируются со средней скоростью, которая составляет всего 3% от того, что было в период с 11 до 8 миллиардов лет назад.

Эти звезды начинают медленно двигаться по вселенной. И, если рассуждать в крупных космологических терминах, лишь 6 или 5 миллиардов лет назад наша вселенная стала замедляться после Большого взрыва. Темная энергия, рождающаяся из самого вакуума, ускоряет рост пространства и помогает подавить развитие более крупных космических структур. Но это означает, что жизнь, в конечном итоге, обречена в отделенном будущем на унылую изоляцию в рамках все более непостижимой вселенной.

Сведите вместе все перечисленные факторы, и тогда станет ясно, что наш взгляд на внутренний и внешний космос сильно ограничен. Это взгляд с узкого шеста. На самом деле, наше интуитивное понимание случайных событий и наше научное развитие в области статистических выводов, возможно, были бы иными при наличии других обстоятельств в области порядка или хаоса, пространства и времени.

А сам факт, что мы слишком далеко находимся от любой другой жизни в космосе — до такой степени, что пока нам не удалось ни зафиксировать какие-либо ее признаки, ни столкнуться с ней — оказывает сильное воздействие на те выводы, которые мы можем сделать.

Выводы

Мы располагаем многочисленными свидетельствами, подтверждающими основную идею Коперника о том, что мы ничего особого из себя не представляем. Но в то же время существует несколько характерных особенностей нашей среды, которые свидетельствуют об обратном.

Некоторые из этих качеств привели к появлению так называемого антропного принципа, в соответствии с которым определенные фундаментальные константы в природе представляются «тонко настроенными», и таким образом основополагающие качества вселенной уравновешиваются вблизи тех границ, которые позволяют Земле и жизни на ней существовать. Если продвинуться слишком далеко по любому из направлений, то природа космоса может быть совершенно отличной.

Измените слегка относительную силу гравитации, и тогда звезды либо вообще не будут образовываться и не будут возникать никакие тяжелые элементы, либо будут создаваться громадные звезды и затем быстро исчезать, не оставляя за собой никаких следов, никаких потомков, никакого пути к жизни. А если изменить электромагнитные силы, то тогда химические связи между атомами окажутся слишком слабыми или слишком сильными для создания разнообразных молекулярных структур, позволяющих иметь такую невероятную сложность в космосе.

Спиральная галактика NGC 4258

Что мы думаем по поводу всех этих противоречий? На мой взгляд, факты подталкивают нас к новой научной идее относительного нашего места в космосе, к расставанию как с принципами Коперника, так и с антропными идеями, и я думаю также, что, двигаясь в этом направлении, эта новая идея станет самостоятельным принципом. Вероятно, мы можем назвать эту новую идею космо-хаотичным принципом (cosmo-chaotic principle), площадкой между порядком (оригинальное значение греческого слова kosmos) и хаосом.

Суть его состоит в том, что жизнь, и, в частности, жизнь на Земле, всегда будет находиться в месте соприкосновения или на стыке зон, определяемых такими характеристиками как энергия, месторасположение, масштаб, время, порядок и хаос. Такие факторы как стабильность или хаос планетарных орбит, или вариации климата и геофизики на планете, представляют собой прямые проявления перечисленных характеристик.

Если отойти слишком далеко от этих границ, то тогда баланс будет сдвигаться в сторону неблагоприятного состояния. Наша жизнь требует правильной комбинации ингредиентов, смешения спокойствия и хаоса — правильного сочетания инь и ян.

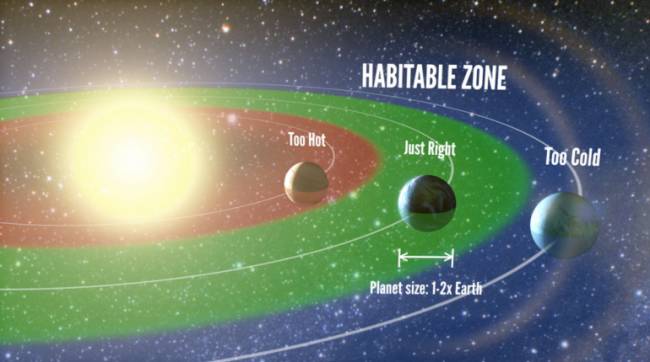

Приближение к этим границам делает возможными подобные изменения и вариации, но нельзя подходить слишком близко, чтобы постоянно не подавлять саму систему. Существуют очевидные параллели с концепцией зоны обитаемости (Goldilocks zone), согласно которой температура космической среды для планеты вокруг звезды находится в узком диапазоне параметров.

Если не учитывать существование жизни, то обитаемая зона может быть значительно более динамичной — она не обязательно должна быть фиксирована в пространстве и времени. Скорее, речь идет о постоянно перемещающейся, извивающейся и изгибающейся траектории со многими параметрами — подобно путям, проложенным руками и ногами танцора.

Если универсальное правило состоит в том, что жизнь может существовать только при этих условиях, то тогда возникают некоторые интригующие возможности относительно нашей значимости в космосе. В отличие от строгих идей Коперника, подчеркивающих нашу заурядность и поэтому предполагающих наличие большого количества похожих условий в космосе, понятие относительно того, что жизнь требует настройки разнообразных и динамичных параметров, сокращает количество опций.

Возможности для жизни, вытекающие из этого нового подхода, также отличаются от антропных идей, которые в своей наиболее радикальной части предсказывают лишь одно место образования жизни в пространстве и времени в целом. Вместо этого новое правило определяет те места, где жизнь должна возникнуть, а также потенциальную частоту, с которой она это делает. Новое правило уточняет фундаментальные характеристики, необходимые для жизни внутри возможного пространства со многими вальсирующими параметрами — она указывает плодородные зоны.

Такого рода правило относительно жизни не обязательно превращает живые существа в некую специальную часть реальности. Биология, вероятно, представляет собой наиболее сложный физический феномен в нашей вселенной — или в любой вселенной, подчиняющейся определенным законам. Но это, возможно, и есть крайний предел особенности: исключительно сложная природная структура, возникающая при наличии правильных условий, на границе порядка и хаоса.

И подобное формулирование концепции относительно того, где именно жизнь встраивается в большую схему природы, непосредственно приводит к разрешению загадки, в которой присутствуют убедительные, но не окончательные аргументы по поводу того, что жизнь должна существовать в избытке и что она исключительно редка.

Калеб Шарф (Caleb Scharf)

Калеб Шарф является директором междисциплинарного Астробиологического центра (Astrobiology Center) Колумбийского университета; он автор книги «Двигатели гравитации: Как черные дыры управляют галактиками, звездами и жизнью в космосе» (Gravity’s Engines: How Bubble-Blowing Black Holes Rule Galaxies, Stars, and Life in the Cosmos).

Источник

Уникальна ли земная жизнь для Вселенной?

Мы все проживаем на небольшой планете, вращающейся вокруг звезды средних лет, которая сама по себе является одной из 200 миллиардов звезд в большом вихре материи, образующем нашу галактику Млечный Путь. Наша галактика — одна из нескольких сотен миллиардов подобных структур в наблюдаемой Вселенной, которая простирается во всех направлениях от нас на 400 000 000 000 000 000 000 000 километров.

По любым человеческим стандартам в этой гигантской комнате под названием Вселенная лежит слишком много вещей. Наш вид существует всего песчинку времени в невероятно длинной истории Вселенной, и неизвестно, найдется ли нам место в будущем. Задача поиска нашего места, осознание нашей значимости может выглядеть как грандиозная шутка. Было бы ужасающе глупо предполагать, что мы — венец творения, избранная раса, уникальный вид во вселенной.

Тем не менее мы пытаемся делать это, даже несмотря на то, что перестали быть «в центре Вселенной», когда Николай Коперник децентрализовал Землю от Солнечной системы около 500 лет назад. Его идея стала одним из величайших путеводных огней в течение последних нескольких сотен лет и критически указала нам на необходимость разобраться в структуре космоса.

В наших усилиях по оценке собственной значимости мы сталкиваемся с загадкой: некоторые открытия и теории предполагают, что жизнь может быть привычным и распространенным явлением, другие свидетельствуют об обратном. Как нам начать объединять знания космоса — от бактерий до Большого Взрыва — чтобы доказать, что мы не уникальны, либо обратное? Какие шаги мы предпринимаем следующими?

Что мы знаем

В 1600-х годах мещанин и ученый Антони ван Левенгук использовал микроскоп ручной сборки, чтобы стать первым человеком, который увидел бактерии. Это путешествие привело его в чужой мир микрокосма. Это невероятное событие, спуск вниз по лестнице физических размеров в процветающую вселенную внутри нас, стало одной из первых подсказок о том, что компоненты нашего тела, молекулярные структуры, приведут нас на один конец спектра биологических масштабов. До момента откровения ван Левенгука, думаю, люди даже и подумать не могли об этом.

На Земле есть организмы, которые физически больше и массивнее, чем мы — достаточно взглянуть на китов и деревья. Тем не менее мы гораздо ближе к верхней границе спектра, чем микроскопическая жизнь. Самые мелкие бактерии по размерам около одной сотой миллиардной доли метра; самые мелкие вирусы еще в десять раз меньше. Человеческое тело, грубо говоря, в 10-100 миллионов раз больше, чем простейшая форма жизни, известная нам.

Среди теплокровных наземных млекопитающих мы все еще крупные, но не самые большие. На противоположном конце самыми мелкими в нашем роду являются карликовые многозубки, миниатюрные клочки меха и плоти всего два грамма в весе. Они существуют на грани возможного, их тела постоянно теряют тепло, и они должны постоянно компенсировать это за счет еды. Большинство млекопитающих близки скорее к этим размерам, чем к нашим: настолько, что среднестатистический вес тела млекопитающего составляет примерно 40 грамм. Наши сложные и разумные тела находятся по большей части у верхней границы, и вообще относительно мало типов млекопитающих больше нас.

Неоспоримым наблюдением будет то, что мы живем на этой границе между сложным разнообразием биологически малого и ограниченным набором биологически большого. Взгляните и на нашу планетарную систему. Она необычна в некоторых отношениях. Наше Солнце — не самая обычная звезда (большинство их менее массивно), наша орбита более круговая и более широкая, чем обычно встречается в экзопланетарных системах, и мы не видим суперземли среди наших соседей по планете. Такие миры, которые в несколько раз массивнее Земли, представлены как минимум в 60% всех систем, но не в нашей. Если бы вы были архитектором планетарных систем, вы бы видели в нашей немного отошедшую от нормы систему.

Некоторые из этих характеристик связаны с тем, что наша планетарная система избежала целого ряда потрясений, по сравнению с большинством других. Но это не означает, что нас ждет тихое и мирное будущее — современные гравитационные моделирования показывают, что несколько сотен миллионов лет спустя более хаотичный период может вполне охватить нашу систему. Еще спустя пять миллиардов лет наше Солнце раздуется от старости и резко пересмотрит условия для жизни на большинстве соседствующих с нами планет (и нашей тоже). Все указывает на то, что мы сегодня живем в переходное время, переходный период между звездной и планетарной юностью и чем-то, похожим на дряхлость. Наше существование в этот период относительно спокойно. Касательно других аспектов, они весьма умеренны: на нашей планете не жарко и не холодно, химической активности или инертности особо не наблюдается, все меняется и остается более-менее стабильным.

Методом тыка

В настоящее время очевидно то, что астрофизически спокойный район простирается далеко за пределы нашей галактики. С точки зрения Вселенной в целом, мы существует в период, который более древний, чем молодой и горячий космос. Повсюду рождение звезд замедляется. Другие солнца и их планеты формируются со скоростью, которая едва ли составит хотя бы 3 процента от того, что было 8-11 миллиардов лет назад. Звезды медленно движутся по вселенной. Говоря крупными космологическими терминами, только 5-6 миллиардов лет назад Вселенная начала отходить от Большого Взрыва. Теперь мы снова в периоде нежного перехода. Темная энергия ускоряет рост Вселенной, подавляя развитие крупных космических структур. Но это означает, что жизнь в конечном счете обречена на изоляцию в условиях все более непонятной вселенной.

Сложите все эти факторы вместе, и станет понятно, что наше видение внешнего и внутреннего космоса весьма ограничено. Это взгляд сквозь замочную скважину. Сам факт того, что мы изолированы от любой другой жизни в космосе — если не говорить о том, что мы ее не засекли пока — существенно влияет на выводы, которые мы можем заключить.

Большая часть доказательств, которая у нас есть, поддерживает основной коперниканский взгляд: мы — весьма посредственный вид. В то же время есть особенности окружающей среды, которые говорят об обратном. Некоторые из этих особенностей приводят к так называемому антропному принципу, наблюдению, которое показывает, что некоторые фундаментальные константы природы «подстроены» определенным образом, чтобы сбалансировать условия для жизни на Земли. Чуть поодаль, в космосе, условия кардинально другие. Измените немного силу тяжести — и не сформируется ни одной звезды, ни одного тяжелого элемента, или крупные звезды сформируются и сгорят слишком быстро, не оставив никакого шанса ни планетам, ни жизни. Измените электромагнитную силу — и химические связи между атомами будут слишком слабыми или слишком сильными, чтобы образовать сложный комплекс молекул, который позволит жизни развиться в космосе.

Что мы можем сделать со всеми этими противоречиями? Стоит отметить, то факты подталкивают нас к новой научной идее о нашем месте в космосе, которая отойдет как от коперниканского, так и антропного принципов. Возможно, мы назовем новый принцип космос-хаотическим, и он займет место между порядком (космосом греков) и хаосом. В его основе жизнь, и особенно — жизнь на Земле, всегда будет населять пограничные районы, отличающиеся определенной энергией, местоположением, масштабом, временем, порядком и хаосом. Факторы включают стабильность или хаотичность планетарных орбит, вариации климата и геофизики на планете и так далее. За пределами этой пограничной зоны в обоих направлениях жизнь существовать не сможет. Жизнь вроде нашей требует определенной смеси этих ингредиентов, почему другая жизнь должна быть принципиально иной?

Близость к пограничной зоне держит возможности для изменения в пределах досягаемости, но не так близко, чтобы они постоянно ломали систему. Есть очевидная параллель с понятием зоны Златовласки, которая подразумевает существование определенных космических параметров вокруг звезды, в пределах которых может образоваться и процветать жизнь. Но для существования жизни гостеприимная зона должна быть более динамичной — не зафиксированной в пространстве или времени.

Если, согласно этому универсальному правилу, жизнь существует исключительно при таких условиях, возникают некоторые интригующие вопросы о нашей космической значимости. В отличие от строгих идей Коперника, которые подчеркивают нашу посредственность и поэтому предполагают обилие аналогичных условий по всему космосу, допущение того, что жизнь требует изменчивых и динамических параметров, несколько сужает варианты. Возможности для жизни, вытекающей из этой точки зрения, также отличаются от антропных идей, которые по большей части говорят о единичном и уникальном событии возникновения жизни во всем космосе. Новый принцип скорее определит места, в которых может возникнуть жизнь и потенциальную частоту этого явления. Он определит фундаментальные характеристики, необходимые для жизни, на примере виртуального космоса.

Такое правило для жизни может и не сделать некоторые вещи частью реальности. Биология может быть самым сложным физическим явлением в этой вселенной. Но сложные природные структуры как раз и возникают в нужных условиях, между порядком и хаосом. Возможно, эта концепция живой природы и приведет нас к разрешению загадки, уникальна ли жизнь или нет.

Чтобы узнать, есть ли жизнь за пределами Земли, мы должны определить нашу собственную значимость во Вселенной. Кто мы: уникальный вид или обычный посредник?

Источник