§ 1. Космология и космогония Декарта

Первую универсальную физико-космологическую картину мира на основе гелиоцентризма попытался построить великий французский ученый — философ, физик, математик, физиолог Рене Декарт (в латинизированной транскрипции Картезиус, 1596—1650).

Мысль дать общий очерк устройства и развития мироздания, положив в основу лишь идею вечно движущейся материи (хотя и созданной богом), возникла у Декарта в юности, когда ему было 23 года. Его трактат «О системе мира», законченный в основном к 1633 г., начинал собой новое направление в философии естествознания — построение материалистической физико-космологической картины мира, опиравшейся на механику. Однако, узнав о суровом суде над Галилеем, Декарт не решился опубликовать свой труд в католической Франции.

Как и Галилей, выступив против схоластики и догматизма, он сформулировал принципы подлинно научного познания природы и изложил их сначала в юношеском сочинении «Правила для руководства ума», а затем в знаменитом труде «Рассуждение о методе» (последнее было издано в Лейдене в 1637 г. анонимно). Оно имело разъясняющий подзаголовок: «Чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках». Основным средством установления истины Декарт провозгласил логические рассуждения, которые могли дополнить всегда несовершенный опыт, установить истинные связи между явлениями и проникнуть в их суть. Основные положения своего метода познания, получившего название рационалистического, он изложил в виде четырех правил, в которых попытался привести в систему процесс познавания.

Рационалистические воззрения Декарта, отрицавшего первостепенное значение опыта, признававшего врожденность некоторых идей, на основе которых якобы вырабатываются аксиомы науки, — все это послужило в дальнейшем для развития идеалистического мировоззрения. Вместе с тем скептическое отношение Декарта к голому эксперименту, воспринимаемому вне определенной идейной атмосферы (т. е. вне картины мира!), выражало и глубоко верную идею о недостаточности для понимания сущности вещей одного только опыта, который не в силах отобразить действительность во всех ее деталях и полноте. Поэтому метод Декарта вошел в науку как дедуктивный метод познания.

Декарт вовсе не отрицал экспериментальные исследования. Он и сам был блестящим экспериментатором в физике, особенно в оптике и механике, в физиологии. Он внес усовершенствование в само проведение эксперимента, утверждая, что природа материальных вещей «гораздо легче познается, когда мы видим их постепенное развитие, чем когда рассматриваем их как вполне уже образовавшиеся». «Рассуждение о методе» сыграло большую прогрессивную роль в формировании нового экспериментально-теоретического естествознания и научного мировоззрения в целом.

Вместе с этим трудом Декарта, в виде приложений к нему, вышли его «Геометрия», «Диоптрика» и «Метеоры», которые содержат математические и физические исследования. В области геометрии, а также алгебры Декарту принадлежат важнейшие исследования. Он ввел метод координат (предшественником его здесь был Николай Орем, XIV в.) и понятие переменной величины — текущей координаты, и тем самым заложил основы аналитической геометрии и создал предпосылки для возникновения дифференциального и интегрального исчисления.

Физическим исследованиям (кроме двух указанных выше) были посвящены также сочинения Декарта «Начала философии» (1644) и посмертно опубликованный «Трактат о свете» (1664), а также ряд незаконченных работ, в частности трактат о механике. В основу физической картины мира Декарт положил идею о том, что в физическом мире не существует ничего, кроме движущейся материи. Роль бога не отрицалась, но ограничивалась лишь творением самой материи и сообщением ей начального движения. В дальнейшем, как считал Декарт, все явления природы и процессы в ней совершаются по естественным законам и объясняются механическим взаимодействием элементарных материальных частиц. Для XVII в. это было смелым вызовом религии!

Взаимодействие частиц Декарт представлял в виде давления или удара при соприкосновении частиц друг с другом и ввел тем самым в физику идею близкодействия. Эта идея, уходившая своими истоками в древнегреческую и древнеиндийскую атомистику, стала основной для физики и космогонической картины мира Декарта. Он развил возрожденную Коперником идею относительности движения, показав полное равноправие движущихся частиц. Из этих соображений Декарт заключил, что состояние движения ничем не отличается от состояния покоя, и более полно, чем Кеплер, сформулировал закон инерции, распространив его и на состояние движения. Окончательная (современная) формулировка этого закона позднее была дана Ньютоном.

Декарту принадлежит первая формулировка и другого важнейшего физического закона — сохранения общего количества движения при ударе тел. Согласно Декарту, тело при столкновении с другим телом теряет столько собственного движения, сколько сообщает его другому телу. Его теория удара была еще не вполне правильной: в ней не учитывалась неизвестная тогда возможность перехода энергии механического движения тела в энергию внутреннего движения частиц обоих тел (в теплоту). Но сама идея сохранения количества движения оказалась чрезвычайно глубокой и явилась исходным пунктом исследований, которые привели к установлению принципа сохранения и превращения энергии.

Механическим движением и взаимодействием элементарных частиц различных размеров и формы Декарт пытался объяснить все наблюдаемые физические явления и свойства тел: теплоту, свет, электричество, магнетизм, агрегатное состояние тела, тяжесть, сцепление и т. д.

Декарту принадлежат важные исследования в оптике. Независимо от голландского физика, астронома и математика Снеллиуса (1580—1626) Декарт открыл закон преломления луча света на границе двух сред (опубликовано в «Диоптрике»). В этом же сочинении Декарт разработал вопрос о применении своих открытий в геометрической оптике к практике изготовления оптических инструментов. Он и сам занимался шлифовкой линз, сконструировав для этой цели специальный прибор. В «Трактате о свете» Декарт предложил механическую теорию распространения луча света путем мгновенной передачи давления от одной частицы к другой. В оптике он провел важные экспериментальные исследования над преломлением и отражением светового луча в стеклянных шарах с водой и заложил основы первой физической теории радуги. Физика Декарта быстро входила в жизнь. В университетах Франции и Англии при его жизни и некоторое время после его смерти курсы физики читались по его сочинениям.

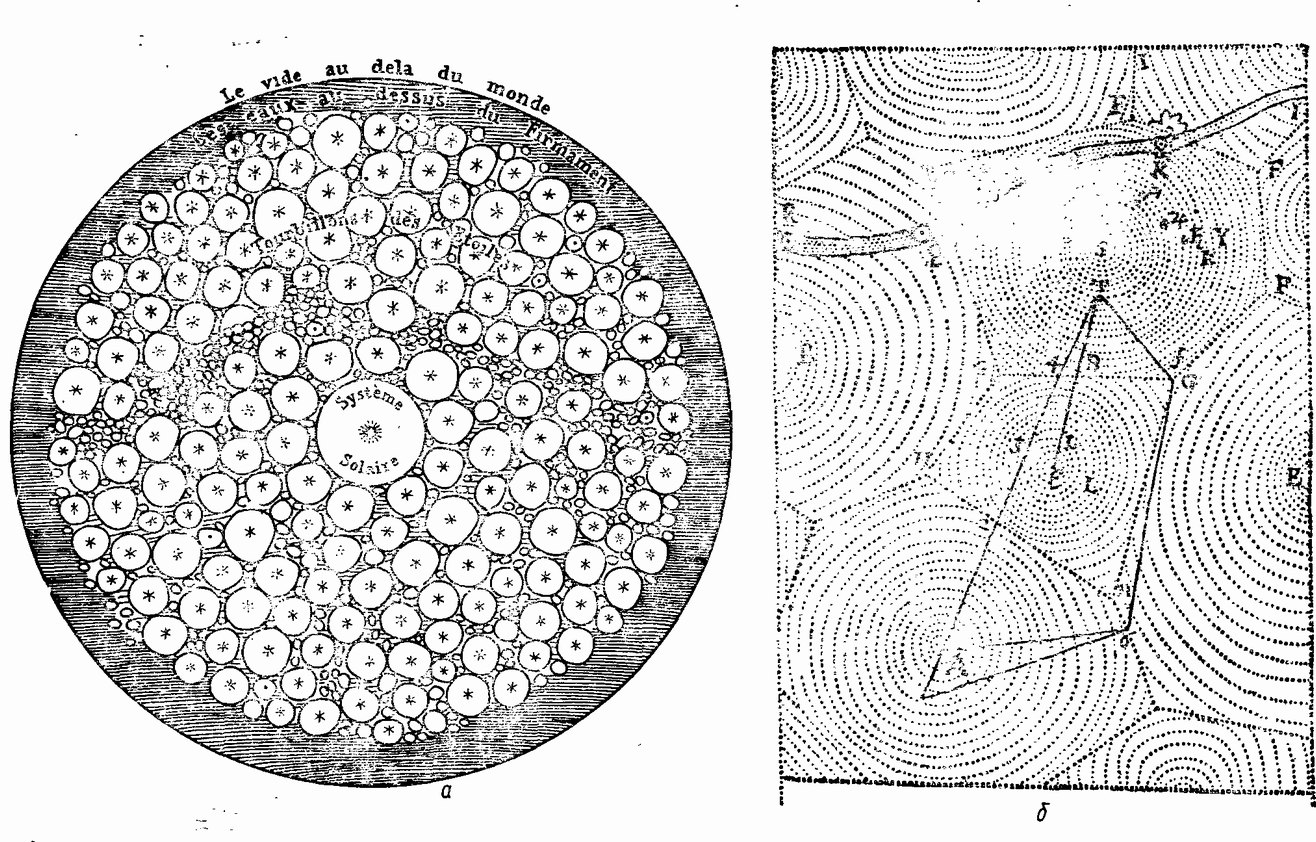

На основе своей физики Декарт попытался построить первую механистическую эволюционную модель мира. Впервые небесные тела и их системы рассматривались в их развитии. Для XVII в., когда господствовало еще схоластически-религиозное учение о неизменности Вселенной, эта идея была необыкновенно смелой. Развивая возрожденную Кеплером античную идею космического материального вихря, Декарт пришел к мысли, что все небесные тела образовались в результате вихревых движений, происходивших в однородной вначале мировой материи — эфире 1 . Он полагал, что совершенно одинаковые элементарные материальные частицы, находясь в непрерывном движении и взаимодействии, меняли свою форму и размеры, что и привело к наблюдаемому богатству и разнообразию природы. Солнечная система, согласно Декарту, представляет собой один из таких вихрей мировой материи. Центральное светило в нем — Солнце — состоит из более тонкой мировой материи, а планеты и кометы — из более крупных частиц, отброшенных в процессе вращения к периферии. Планеты не имеют собственного движения — они движутся, увлекаемые мировым вихрем. Декарт внес и новую идею для объяснения тяжести: он считал, что в вихрях, возникающих вокруг планет, частицы давят друг на друга и тем вызывают явление тяжести (например, на Земле). Таким образом, Декарт первым в новое время стал рассматривать тяжесть не как врожденное, а как производное качество тел.

Исходя из общей идеи, что во Вселенной нет абсолютно неподвижных точек, Декарт за много десятилетий до обнаружения европейскими учеными собственных движений звезд (Галлей, 1718 г.) писал к Мерсенну (1588—1648), прославившемуся своей ролью «связного» в естествознании XVII в.: «Я не сомневаюсь, что и звезды всегда несколько изменяют свое взаимное расположение, хотя их и считают неподвижными».

Декарт неоднократно высказывал материалистическую мысль о естественном развитии природы, утверждая, что сама природа может распутать сложность хаоса. Но обращаясь к пресловутой «первопричине», он в согласии с господствующей идеологией своей эпохи, как уже говорилось, указывал на всесильного бога как творца самой материи и движения.

Рис. 18. Картина мира по Декарту: а) вихревая модель Вселенной, б) множественность солнечных систем при непрерывном заполнении пространства материей (по кн. Декарта «Космогония»)

Однако если отбросить традиционный теологический момент в рассуждениях Декарта, то можно с полным основанием сказать, что его система природы — это первая, во всяком случае после Аристотеля, попытка построить научную физическую всеохватывающую, а главное, эволюционную космологическую концепцию мира. Уже самой постановкой такой задачи он опережал современную ему науку на столетия.

Выступив с идеями, противоречившими схоластической науке, а следовательно, церковным догматам, Декарт вызвал яростную ненависть со стороны церковников, и не только католиков, но и протестантов. Его философия была запрещена в Голландии (где долго жил ученый) уже в 1642 г. В 1663 г. все произведения Декарта были внесены в пресловутый папский «Индекс» запрещенных книг. Вскоре после этого указом Людовика XIV было запрещено преподавание философии Декарта и во всех учебных заведениях Франции. Однако, несмотря на запреты, картезианство, как новая и, по существу, материалистическая эволюционная картина мира, быстро распространялось в науке. Смелостью своих идей, величием открывавшихся горизонтов учение Декарта захватило лучшие умы и надолго определило развитие физики и всего естествознания.

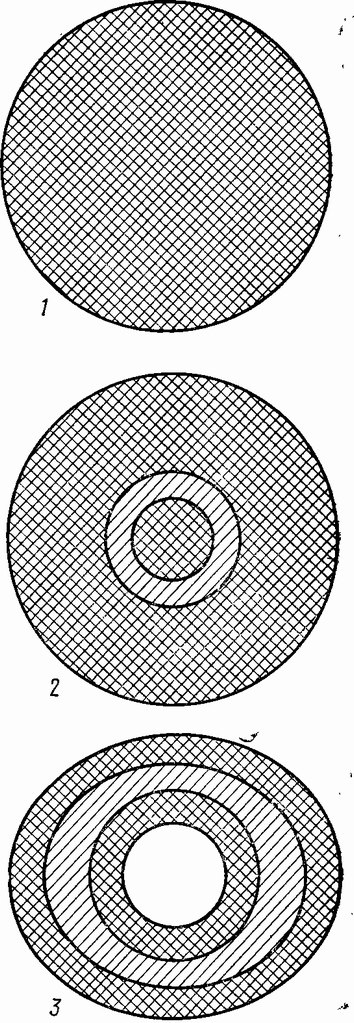

Рис. 19. Стадии образования структуры Земли по теории Бернета (1699)

Большая часть XVIII в. в истории естествознания прошла под знаком борьбы картезианства и ньютонианства. Несмотря на то что ньютоново направление на том этапе развития науки было более прогрессивным, вернее, более эффективным для решения конкретных актуальных задач в науке, общие идеи Декарта продолжали оказывать серьезное влияние на формирование научных взглядов в XVIII и даже в XIX в.

Источник

Вихревая концепция устройства материи. Продолжение

Если мы изучаем материю, представленную в виде дискретной структуры газовых сред на любом уровне ее организации, то мы должны иметь целый набор параметров, которые будут характеризовать и описывать газовые среды и их носителей. Параметрами газовых сред являются, например: энергия состояния газовой среды, давление, плотность, температура, импульс частиц (вихрей) среды, их масса, энергия частиц (вихрей) и т.д. Если эти материальные параметры исчезают из теории, то на замену им неизбежно приходят «волновые пакеты», «ленточные структуры», «отрицательные массы», «спиновые пены» и прочие идеалистические новомодные понятия. Человеческая фантазия не имеет границ, она уводит естествоиспытателей далеко от изучения материального мира.

Чтобы построить вихревую теорию движения материи, необходимо, помимо выработанной методологии, отталкиваться от достоверных опытных данных, полученных экспериментально. К счастью, таким опытным материалом послужил для академика В.А. Ацюковского, обнаруженный эфирный ветер американскими естествоиспытателями конца XIX – начала XX столетия. Опыты Альберта Абрахама Майкельсона и Эдварда Уильямса Морли (1881 г. , 1887 г., позднее в 1929г.), далее в экспериментах Дейтона Кларенса Миллера (1921-1926 гг., 1933г.) показали не только существование эфирного ветра, но, самое главное, ими было установлено, что эфирный ветер имеет галактическое происхождение. Повторил эксперимент по обнаружению эфирного ветра в 1998 году украинский ученый Юрий Михайлович Галаев, опубликовав свою работу 2001 -2002 годах . Эту серьезную работу можно принять, как отправную, так как Ю.М. Галаев критично проанализировал работы американских коллег и нашел у них серьезные ошибки при изготовлении первых приборов интерферометров. В своей работе Галаев рассчитал чувствительность прибора и оценил его пороговый диапазон экспериментального применения. Ю.М. Галаевым был изготовлен современный прибор, который достоверно не только мог обнаруживать факт наличия «эфирного ветра», но и определять некоторые физические параметры потока эфирного ветра, например: кинематическую вязкость этого газа, его скорость и, самое главное, галактическое направление – направление к центру галактики.. То есть, по сути был сделан революционный прорыв в изучении физического вакуума. Сравнивая данные этих экспериментаторов (поиска «эфирного ветра») с разницей в 90 лет по измерению скорости и направления эфирного ветра от времени суток и времени года, можно наблюдать на графиках экспериментов (смотри ниже) качественное совпадение результатов. Приведем иллюстрации этих графиков из работы Юрия Михайловича Галаева .

Следовательно, эти научные факты можно проверить повторными экспериментами. А далее, для чистоты и точности замеров скорости и направления эфирного ветра и определения его истинного значения кинематической (динамической) вязкости, следует повторить аналогичные эксперименты в космосе, например, на орбитальной станции. К сожалению, большая серьезная работа украинского ученого Ю.М. Галаева осталась незамеченной современной научной общественностью, что, безусловно, недопустимо для фундаментальной науки.

Анализируя экспериментальный материал, мы неизбежно приходим к вихревой природе материи. Связь между галактическим направлением эфирного ветра и вихревой природой структурного устройства материи на первый взгляд неочевидна, но при детальном анализе данного вопроса, связь устанавливается самая прямая.

Из представленных результатов экспериментов следует, что эфирный ветер или газовый поток эфира имеет направление к центру нашей галактики (это неопровержимый научный факт!). Газовая динамика, как научная дисциплина, однозначно говорит о том, что газовый поток возникает в газовой среде в одном и единственном случае, если в среде создается разность давлений в удаленных точках газовой среды или, выражаясь современным научным языком, создается разное напряжение в точках среды. При выравнивании давлений в этих точках газовой среды всякое движение потоков газа прекращается, наступает термодинамическое равновесие. Сам по себе возникнуть поток в среде газа без причины – разности давлений (напряжений) – не может. Это азбука газовой динамики и термодинамики. В нашем случае мы имеем направленный поток газа эфира к центру галактики, время существования его сравнимо со временем «жизни» галактики, значит, в центре галактики имеется область пониженного давления эфирной среды. Здесь мы утверждаем, что эфир является газом, так как Ю. М. Галаев экспериментально однозначно установил его кинематическую вязкость, то есть эфир имеет определенные физические параметры, которые его характеризуют. Значит, эфир материален и характеризуется параметром массы. Проведенные разными учеными в разное время эксперименты по обнаружению эфира, можно рассматривать, как любую произвольно выбранную временную точку, взятую на временной координате от — бесконечности ; до + бесконечности ; существования материи, или, другими словами, любая произвольная выбранная точка на временной оси вечного движения материи. Здесь мы не ограничиваем себя временем «жизни» галактики, так как исходим из того, что нам неизвестно, как она зародилась и какое время существует, то есть к задаче подходим обобщенно и корректно.

Событие (эксперимент по изучению «эфирного ветра») могло произойти 200 лет назад или 500 лет или 100000 лет вперед. (Здесь надо оговориться, мы координату времени рассматриваем не как объективное понятие, а как понятие субъективное, выработанное для наших человеческих познавательных целей). Если галактика существует бесконечное время, то выбранная временная ось имеет место в наших рассуждениях. Если будет доказано, что наша галактика зародилась в результате «Большого взрыва», то точку отсчета необходимо принять от этого события. Но в любом случае временная точка проведения эксперимента является произвольной. Следовательно, мы вправе сделать важный вывод: поток эфира (эфирный ветер) имеет время существования сравнимое со временем жизни галактики. Следовательно, этот поток эфира участвует в каких-то внутренних процессах галактики, которые нам следует установить. Направление потока эфира определялось в произвольной точке орбиты солнечной системы относительно центра галактики, следовательно, поток эфира имеет сферическую форму, вектор нормали которой направлен к центру галактики. Любой поток «свободного» газа, сходящийся в одну точку, имеет сферическую форму. Очевидно, что вектор потока эфира имеет нормальное направление к любой выбранной сфере относительно центра галактики. Центр галактики в этом случае можно рассматривать, как «сток» сферического потока эфира, следовательно, миллиарды лет эфир утекает в «сток» центра галактики.

Возникает законный вопрос: где и как сферический поток эфира огромной газовой массы аккумулируется в центре галактики? Тому есть единственное объяснение: «черная дыра», которая находится в центральной области галактики, являясь вихрем, создает пониженное давление. Этим объясняется сферическое течение эфира миллиарды лет от периферии галактики к ее центру. Мы говорим о тороидальной форме вихря «черной дыры» просто в силу его устойчивости и уникальных свойств создавать пониженное давление в ограниченной области среды. Астрономы делят подобные объекты на объекты в активном состоянии и пассивном. Активное состояние наблюдается в квазарах или активных галактиках, где из центра квазара (активной галактики) вырываются два противоположно направленных луча светящейся материи (джеты), размер лучей соизмерим с размерами квазара (активной галактики, например М87). Приведем иллюстрации этих космических объектов:

Рис 2.2. Джет галактики М87. Источник: http://www.ridus.ru/news/46776 J.A. Biretta

et al., Hubble Heritage Team (STScI), NASA

Рис 2.3. Джет галактики М87. Источник:. http://40-region.ru/ei/30975

А далее, как утверждают астрономы, этот активный процесс становится вдруг пассивным, то есть излучение джета прекращается, в нашей же интерпретации линейный вихрь «черной дыры» сворачивается в тор или «бублик».

Рис 2.4. Процесс прекращения активности «черной дыры». Источник:

http://galspace.spb.ru/indvop.file/73/html

Эти явления лежат за пределами знаний современной науки. Но с позиций концепции «эфиродинамики» эти явления объясняются достаточно просто. В первом случае мы имеем дело с зародившимся линейным вихрем, который неизбежно сворачивается в тор, как более устойчивое вихревое состояние при поздней эволюции галактики, и «излучение остается в теле вихря». С этим «свертыванием» вихря в «бублик» активная фаза «черной дыры» галактики заканчивается.

Далее, в наших рассуждениях имеется следующее условие: массовый поток эфира не накапливается в центре галактики, это подтверждено наблюдениями траекторий движения звезд вблизи «черных дыр». Иначе бы за миллиарды лет «черная дыра» аккумулировала бы огромную массу, соизмеримую с массой галактики, а может быть и больше. Поскольку мы не наблюдаем гигантских масс в галактических центрах, можно сделать важный вывод: сферический поток эфира имеет возможность вытекать из центра галактики, не задерживаясь там. Так же мы можем предположить, что сферический поток эфира в тороидальном вихре галактики («черной дыре»), закручивается, дробится и преобразуется в более крупные устойчивые вихревые образования (протоны). Крупные устойчивые вихревые образования (протоны) впоследствии покидают вихрь галактики (их место рождения!) и скапливаются в «аккреционном диске». То есть поток эфира вытекает из «черной дыры» галактики в виде крупных устойчивых вихревых образований – протонов. Этот процесс «рождения» протонов из потока эфира первым понял и описал академик В.А. Ацюковский. Но он этот процесс «рождения» протонов рассматривал иным образом: «С точки зрения эфиродинамики, ядра галактик являются центрами вихреобразования, а сформировавшиеся вихри эфира и представляют собой то вещество, которое испускается ядрами галактик».

И далее. «В соответствии с представлениями эфиродинамики протон есть тороидальный винтовой вихрь с уплотненными стенками, структура которого соответствует некоторому подобию трубы, замкнутой в кольцо. Вихревое движение, однажды возникшее в среде, будет способствовать появлению вихрей в других областях среды того же направления, что и уже созданный вихрь. То же касается и винтового движения. Созданные в ядре Галактики вихри одного какого-то знака винтового движения будут способствовать тому, что во всем пространстве ядра будут создаваться винтовые тороиды одного и того же винтового знака – либо только правовинтовые, либо только левовинтовые, какого именно знака предстоит выяснить в будущем. Но тоже относится и ко всей Вселенной». То есть академик В.А. Ацюковский рассматривает «рождение» протонов где-то в ядре галактики.

Если рассматривать «рождение» протонов в вихре «черной дыры», то протоны, как более крупные и тяжелые вихревые образования, по касательной траектории к вихрю «черной дыры» или перпендикулярно к нормальному вектору эфирного потока покидают центр галактики («черную дыру»), образуя водородные скопления газа в ядре галактики. А далее, благодаря гравитационным силам притяжения, водородные скопления газа образуют новые звезды галактики. Вот почему все астрономы наблюдают активное звездообразование в ядре галактики. Существующий миф о том, что «даже свет» не может покинуть «черную дыру», не говоря о более крупных объектах – это лишь предрассудки, неимеющие ничего общего с действительностью. Почему свет не может покинуть область «черной дыры» будет рассмотрено ниже, на это есть своя причина.

«Черная дыра» в современной науке и в теории Эйнштейна представлена в виде скрученного континуума «пространства-времени», где нарушаются все законы физики, а, следовательно, она сингулярна (неопределенная математически или особенная неопределенная область пространства). Английский космолог (физик-теоретик) Стивен Хокинг представляет «черную дыру» объектом, где теряется всякая поступающая информация, следовательно, разрывается причинно-следственная связь. То есть информация теряется в «черной дыре», что приводит к сингулярности «пространства-времени» внутри «черной дыры». В результате чего возникает широкое поле для появления всевозможных домыслов и спекуляций. Можно говорить все, что угодно, поскольку никто сегодня этого не может проверить.

В свою очередь «черная дыра» имеет огромную массу и огромные размеры, формируя гравитационное поле галактики, при этом обладает меньшей плотностью, чем у нейтронных звезд. Для сравнения приведем плотность «черной дыры», плотность нейтронной звезды и плотность протона:

3,3 * 10 ^ +5(степени),[кг/м3]. (2.1)

где — плотность «черной дыры» нашей галактики.

2,8 * 10 ^ +17(степени) ,[кг/м3]. (2.2)

где — плотность нейтронной звезды.

1,8 * 10 ^ +19(степени) ,[кг/м3]. (2.3)

где — плотность протона.

Плотность «черной дыры» и плотность протона будут рассчитаны ниже.

Даже при сравнении плотностей этих макрообъектов и протона видно, что представить «черную дыру» в виде гигантской звезды с большим гравитационным полем не удается из-за ее малой плотности. И все астрономы, изучающие «черные дыры» сходятся в одном, что в центрах спиральных и подобных галактиках находятся «черные дыры» с уникальными физическими свойствами, которые А. Эйнштейн определил как искривленное «пространство — время». Забегая вперед отметим, что только «черные дыры» могут формировать сферические потоки эфира, являясь при этом стоками эфира. Напротив, все звезды и другие макрообъекты генерируют эфир, то есть не могут быть стоками эфира. Сферический поток эфира, «рожденный» в звезде направлен от звезды в космическое пространство (этот процесс будет подробно описан ниже). Суммируя сказанное, приходим к тому, что только тороидальный вихрь удовлетворяет всем исходным требованиям, который может понижать давление в ограниченной области пространства. Поэтому «черная дыра» является тривиальным тороидальным вихрем среды эфира.

Правда возникает одно опасение, что идеалисты физики-теоретики, согласившись с опытными данными по обнаружению эфирного ветра направленного к центру галактики, объяснят данный процесс с точки зрения «кротовой норы». Они скажут буквально следующее: эфир имеет сток в «черной дыре» галактики, а значит, вытекает в другой энергетический параллельный мир. О чем до сих пор спорят фантасты и мечтают смелые головы – использовать «черные дыры» для мгновенного преодоления огромных расстояний Вселенной. К счастью для человечества этот эксперимент технически невыполним и никогда не будет реализован по двум причинам. Первую причину автор назвал – это техническая, а вторая причина кроется в том, что человечество постепенно взрослеет и бредовые идеи со временем теряют свою актуальность при накоплении новых научных знаний.

Итак, мы рассмотрели два тривиальных тороидальных вихревых образования природы – это «черная дыра» и протон. И стали понимать, что эти вихри возникают не сами по себе, а являются продуктом своей среды. У «черной дыры» своя газовая среда — это эфир, у протона своя газовая среда – среда гравитонов.

Для понимания структурного строения «черной дыры» и протона рассмотрим строение фотона или кванта, как наиболее «изученной» элементарной частицы на сегодняшний день. С изучением фотона человечество проникло в микромир, в результате чего появилась новая теория – «квантовая механика».

Источник