Способы исследования Солнца

Прежде всего встаёт важная проблема изучения и измерения полного потока лучистой энергии, непрерывно поступающей от Солнца на Землю. Этим занимается особая отрасль измерительной техники, называемая актинометрией (термин происходит от греческих слов «актис» — луч я «метрон» — мера). В ней применяются особые приборы, называемые актинометрами или пиргелиометрами.

Эти приборы основаны на* использовании теплового действия солнечных лучей. О количестве солнечной энергии, падающей на квадратный сантиметр Земли, можно судить, например, повышение температуры воды в

сосуде, на который падают солнечные лучи. Необходимы специальные меры предосторожности, чтобы полученное тепло не осталось неучтённым, рассеявшись в воздухе.

Актинометрия занимает промежуточное положение между астрофизикой и геофизикой. С одной стороны, не¬посредственным объектом исследования здесь является радиация Солнца. С другой стороны, на пути к земной поверхности эта радиация проходит сквозь земную атмосферу, которая в той или иной степени рассеивает и поглощает проходящие через неё лучи. Прозрачность воз¬духа меняется изо дня в день. Это определяет геофизический, метеорологический элемент в актинометрии.

Актинометрия в основном обходится без телескопа, этого основного орудия астрономического исследования. Все прочие формы наблюдений Солнца связаны с употреблением телескопической оптики.

Простейший способ телескопического наблюдения Солнца состоит в том, что, наведя телескоп на солнечный диск, рассматривают последний при достаточно сильном увеличении, изучая различные мелкие детали и образования на диске. При этом необходимо, чтобы телескоп был снабжён защитным приспособлением, предохраняющим глаз от губительного действия чрезмерно яркого света.

В простейшем случае это может быть достаточно тёмное стекло, пропускающее лишь очень небольшую долю лучей, а в более крупных и усовершенствованных инструментах применяются специальные гелиоскопические окуляры, в которых свет ослабляется при помощи особых оптических приспособлении:.

Часто необходимо измерять размеры деталей, видимых при помощи телескопа на солнечной поверхности, или же определять точное положение детали на солнечном диске. Для этого телескоп должен быть снабжён измерительными приспособлениями.

Непосредственное наблюдение Солнца в телескоп глазом называется визуальным наблюдением. При всех своих достоинствах оно во многих случаях уступает наблюдению фотографическому. Визуальное изучение и последовательное измерение множества деталей, нередко усеивающих солнечный диск, отнимает много времени и может растянуться даже на несколько часов. За это время на бурной и быстро меняющейся поверхности Солнца нередко совершаются заметные изменения. Между тем фотографический снимок Солнца со всеми деталями на его поверхности можно получить за малую долю секунды. Таким образом, по сравнению с визуальным наблюдением фотография имеет два ценных преимущества: быстрота и связанная с нею одновременность регистрации всей картины Солнца.

Далее, всякий фотографический снимок представляет собою документ, который можно сохранить неопределённо долгое время. В случае сомнений или новых соображений всегда можно снова обратиться к ранее полученным снимкам и повторить их измерение или же провести их исследование под новым углом зрения. Наконец, фотография позволяет получать снимки Солнца и в лучах, не¬видимых для глаза, например, в инфракрасных или ультрафиолетовых.

Прибор, специально предназначенный для фотографирования Солнца, называется гелиографом).

Это — телескоп, у которого в нижней части вместо окуляра приделана кассета, заключающая в себе фотографическую пластинку. Необходимой частью гелиографа является автоматический затвор, позволяющий получать снимок при очень короткой выдержке.

Наиболее удобным типом гелиографа является прибор, сконструированный дважды лауреатом Сталинской премии Д. Д. Максутовым по принципу менискового телескопа. Гелиограф Максутова изготовлен во многих экземплярах и принят в качестве стандартного инструмента для регулярных фотографических наблюдений солнечной поверхности на обсерваториях СССР.

На обсерваториях, имеющих в своём распоряжении гелиограф, Солнце фотографируется каждый ясный день, причём полученные снимки тщательно сохраняются. Таким путём собирается ценнейший материал о состоянии поверхности Солнца за многие годы.

При фотографировании деталей солнечной поверхности желательно иметь достаточно большое изображение. Этот астрономический инструмент не следует Смешивать с одноимённым прибором, употребляемым на метеорологических станциях. Там под названием «гелиограф» понимается аппарат, позволяющий автоматически регистрировать число часов за день, в течение которых Солнце не было закрыто облаками?

Для этого нужно, чтобы фокусное расстояние объектива (т. е. расстояние от него до изображения Солнца) было велико. Отсюда следует, что для получения изображения Солнца в крупном масштабе надо делать телескопы очень большой длины. При этом возникает трудность установки такого инструмента. Трубы небольших телескопов делаются свободно вращающимися во¬круг двух осей, что позволяет наводить трубу на любую точку небесного свода. Длинную трубу сделать подвижной очень трудно. Поэтому для таких инструментов применяется устройство другого рода.

Труба телескопа вместе с объективом, окуляром и кассетной частью делается неподвижной и устанавливается либо горизонтально, либо вертикально. К ней добавляется особое устройство, называемое целостатом. Целостат представляет собою зеркало (или сочетание нескольких зеркал), укреплённое на вращающейся подставке так, что с его помощью при любом положении Солнца на небесном своде солнечные лучи могут быть направлены в объектив телескопа. Таким образом, вместо того, чтобы двигать громадную трубу, поворачивают вслед за Солнцем только зеркало сравнительно небольших размеров. Это осуществляется автоматически, при помощи часового механизма. Если направить зеркало так, чтобы в поле зрения телескопа оказалось изображение Солнца и пустить в ход часовой механизм, то солнечные лучи всё время будут направляться зеркалами целостата в объектив телескопа и изображение будет стоять в поле зрения телескопа неподвижно.

Целостаты исключительной точности изготовляются нашей оптической промышленностью и применяются для различных установок, используемых при изучении Солнца. В частности, на Пулковской обсерватории имеется большая солнечная установка, позволяющая фотографировать как солнечный диск, так и спектр отдельных его участков. Разработанная лауреатом Сталинской премии Н. Г. Пономарёвым и построенная в 1941 г., она была разрушена во время войны, но в настоящее время восстановлена вновь в значительно усовершенствованном виде.

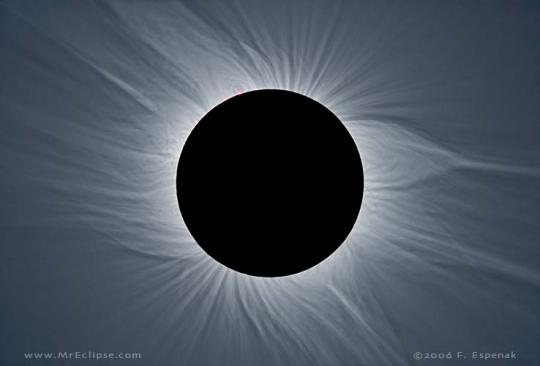

Большую роль в исследовании Солнца играют наблюдения полных солнечных затмений.

Несмотря на краткость полной фазы затмения, учёные каждый раз выезжают в ту узкую полосу Земли, где затмение бывает полным. Такие экспедиции требуют затраты больших средств и огромных усилий, так как на место наблюдения приходится привозить крупные астрономические инструменты и устраивать временные обсерватории. Нередко все эти приготовления оказываются напрасными. Стоит маленькому облачку закрыть Солнце в момент затмения, и никаких наблюдений выполнить, конечно, не удаётся. Но зато те результаты, которые удаётся получить в случае хорошей погоды, очень важны для гелиофизики.

Дело в том, что слои разрежённой материи, обволакивающие со всех сторон солнечный шар, светятся таким слабым светом, что подле слепящего солнечного диска их наблюдать невозможно. Особенно большой помехой тут является яркое дневное небо, на фоне которого совсем неразличимо слабое свечение, окружающее Солнце — «солнечная корона». Поэтому бесполезно было бы закрывать солнечный диск каким-нибудь щитком или заслонкой, расположенными подле наблюдателя: небо при этом остаётся по-прежнему более ярким, чем свет, идущий к нам из окрестностей Солнца. Необходимо, чтобы экран, заслоняющий солнечный диск, помещался за пределами земной атмосферы. Тогда толща воздуха, сквозь которую мы смотрим на небесное светило, тоже оказывается защищённой от солнечных лучей, небо делается тёмным, и его свет не мешает нам видеть слабо светящиеся оболочки, окружающие солнечный шар. Для наблюдения этих оболочек и посылаются астрономические экспедиции в район полосы солнечного затмения.

Быстрое развитие радиотехники позволило пополнить дело исследования Солнца ещё одним очень ценным методом. Было обнаружено, что кроме лучей, изучаемых оптическими методами, Солнце излучает также и электро¬магнитные колебания с такими длинами волн, которые наблюдаются при помощи радиоприёмников. Правда, земная атмосфера пропускает радиоволны лишь в очень ограниченной области с длиной волны примерно от 1 см до 10 м. Наблюдение в этом интервале длин волн, осуществляемое при помощи особых радиоприёмников направленного действия, называемых иногда «радиотелескопами», доставляет нам ценную информацию о физических процессах, развёртывающихся во внешних слоях газовых оболочек Солнца.

Результаты своих наблюдений астрономы подвергают дальнейшему изучению и стараются по ним выяснить, в чём состоит наблюдаемое явление и какова его причина. Этим занимается теоретическая астрофизика — сравнительно молодая отрасль астрономии, развивающаяся за последнее время особенно быстро и плодотворно. Её отдельные разделы решают многочисленные и разнообразные задачи. Теория спектральных линий позволяет по наблюдениям солнечного спектра определять плотность, температуру и степень ионизации газов в различных слоях атмосферы Солнца, а также судить о химическом составе этих слоёв.

Теоретическая гелиофизика выясняет происхождение и условия возникновения различных явлений, наблюдаемых нами на солнечной поверхности. Она даёт нам возможность судить о состоянии внутренних частей солнечного шара, недоступных для прямого наблюдения. Наконец, дальнейшее развитие теории должно объяснить нам, как образовалось Солнце, как оно эволюционировало, как будет развиваться в будущем и откуда берётся та солнечная энергия, которая так щедро разливается в окружающее пространство. Правда, дать ответ на такие глубокие вопросы нелегко, и потому в наше время теория нередко вынуждена ограничиваться гипотезами и пред¬положениями. Можно даже сказать, что в области гелиофизики теория отстаёт от наблюдений: очень многие важные и давно известные факты остаются не объяснёнными. Но теоретическая гелиофизика быстро развивается и, вероятно, недалеко то время, когда основные вопросы, выдвигаемые наукой о Солнце, будут разрешены, и мы получим стройную теорию, описывающую строение Солнца и объясняющую наблюдаемые на нём явления.

Источник

Школьная Энциклопедия

Nav view search

Навигация

Искать

Как наблюдать Солнце

Подробности Категория: Любительская астрономия Опубликовано 28.12.2012 11:52 Просмотров: 9440

В настоящее время Солнце активно изучается автоматическими аппаратами и солнечными обсерваториями. Но некоторые наблюдения за Солнцем можно проводить любителям и с Земли.

Что известно о Солнце?

Благодаря наземным и космическим исследованиям и знаниям, накопленным многими поколениями астрономов, мы знаем о Солнце уже очень много. Расстояние от Земли до Солнца – 149,6 миллионов километров. Средний диаметр видимой поверхности Солнца — 1392 тысячи километров, что в 109 раз превышает диаметр Земли. Масса Солнца составляет 1.98*10^30 килограммов, что в 332982 раза больше массы Земли. Таким образом, средняя плотность Солнца лишь немногим больше плотности воды и составляет 1,4 г. на кубический сантиметр. Ускорение силы тяжести на экваторе почти в 28 раз больше земного, что составляет 274 метра/секунду в квадрате. Следовательно, вторая космическая скорость на поверхности равна 617 км/сек. Ось вращения Солнца наклонена к оси эклиптики на 7,25 градуса, причем Солнце не вращается, как целое. Экваториальные области делают один оборот вокруг оси за 25,05 суток, а газу в районе полюсов на один оборот требуется 34,3 суток.

Наблюдения Солнца

Солнце изучают не только при помощи космических аппаратов. Некоторые наблюдения можно проводить в солнечный день и с Земли. На многих обсерваториях имеются специальные солнечные телескопы. Солнце очень яркое, поэтому такие телескопы делают достаточно длиннофокусными. Конструкция таких телескопов обычно состоит из зеркала гелиостата, которое направляет солнечный свет в неподвижный вертикальный или наклонный тоннель, в глубине которого расположены различные телескопы. Наиболее часто такие телескопы используют для получения подробного солнечного спектра.

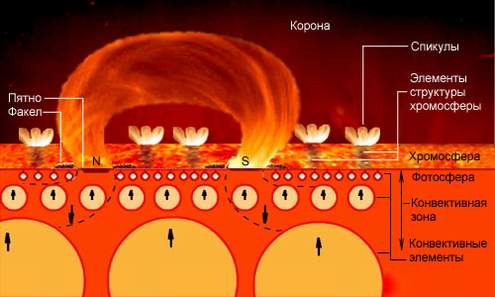

С Земли Солнце мы видим как раскаленный шар. Что находится под этой оболочкой, мы увидеть не можем. Поэтому о внутреннем строении Солнца приходится судить лишь по математическим моделям. Согласно им, в центре Солнца находится горячее и компактное ядро. Радиус этого ядра равен примерно четверти всего радиуса Солнца. Объем этого ядра составляет примерно 1/64 всего объема Солнца, но в нем сосредоточен половина массы Солнца. Плотность вещества здесь превышает плотность воды в 150 раз, а температура доходит до 14-15 миллиона градусов. Здесь происходит процесс непрерывного преобразования водорода в гелий. Вещество ядра вращается вокруг своей оси с достаточно большой скоростью. За пределами ядра плотность вещества и температура падают, и термоядерные реакции проходить уже не могут. Таким образом, внешние слои служат лишь хранилищем вещества и областью прохождения света и частиц: нейтрино, образующиеся в результате ядерных реакций, со скоростью света беспрепятственно пролетают сквозь солнечное вещество и уходят в межпланетное и межзвездное пространство. Фотоны (кванты света) почти сразу же поглощаются ядрами водорода или гелия. Фотоны, непрерывно поглощаясь и излучаясь, путешествуют внутри Солнца. Чтобы энергия, выделившаяся в результате ядерных реакций, достигла поверхности Солнца, требуется около 170 тысяч лет. А вот на поверхности Солнца уже образуются фотоны самых различных энергий, причем часть из них приходится на видимый диапазон.

Между ядром и зоной конвективного переноса расположена зона лучистого переноса. В этой зоне и происходит тот процесс переизлучения фотонов, о котором было сказано ранее.

Внешнюю часть конвективной зоны окружает тонкий слой Солнечной атмосферы, который называется фотосферой. Именно здесь рождается окончательно тот солнечный свет, который мы видим. Это тонкий слой. Его толщина всего несколько сотен километров, с Земли мы видим резкий край солнечного диска. Поверхность Солнца является с точки зрения физики абсолютно черным телом, так как фотосфера Солнца поглощает весь падающий на нее свет. Но все нагретые тела излучают свет тем больше и с тем большей энергией, чем выше их температура. Температура фотосферы составляет 5778 Кельвинов (или 5505 градусов Цельсия).

Солнечные пятна

В фотосфере и находятся широко известные солнечные пятна — области на поверхности фотосферы с температурой примерно на 2000 градусов ниже, чем в областях, лишенных пятен. Пятна являются углублением в фотосфере Солнца с глубиной около 700 километров. Можно увидеть, что при приближении к краю диска Солнца солнечное пятно не только сужается, но становится несимметричной форма полутени. При хорошей стабильности атмосферы можно также заметить внутреннюю структуру тени, на темном дне которой появляются яркие точки с диаметром до 100 километров. Время жизни таких точек очень мало, не более минуты. Структура полутени заметна лучше и состоит она из серии радиальных волокон, идущих от тени к краю пятна. Пятна – самые заметные детали на Солнце. Даже в небольшой телескоп можно увидеть причудливой формы темную тень, окруженную менее плотной полутенью. Часто пятна образуют группы. Если проследить за отдельным пятном на протяжении нескольких дней, можно заметить, как оно перемещается по диску из-за вращения Солнца вокруг оси, при этом пятна меняют свою форму и размеры. Мелкие пятна могут исчезнуть за несколько дней. Интересно увидеть эффект Вильсона, наблюдая за пятном, приближающимся к краю диска. Эффект Ви́льсона — изменение видимой формы солнечного пятна в зависимости от его положения на диске Солнца. Состоит в том, что, если пятно находится вблизи лимба Солнца, ближайшая к лимбу сторона полутени пятна кажется толще, чем удалённая от неё. Эффект вызван тем, что солнечная плазма в солнечном пятне несколько холоднее и разреженнее, а следовательно — прозрачнее, чем в окружающей фотосфере. Таким образом, в пятне видимый свет исходит с большей глубины, поэтому можно считать, что солнечное пятно имеет форму блюдцеобразного понижения в солнечной атмосфере глубиной около 500—700 километров ниже уровня фотосферы. Если плоскость такого пятна не перпендикулярна оси зрения наблюдателя, то его дальний край выглядит шире, чем передний.

На картинке: эффект Вильсона на примере обычного блюдца. Синий цвет соответствует полутени пятна, белый — его тени.

Факелы

Кроме пятен, в фотосфере можно наблюдать факелы. Факелами называются яркие области вблизи солнечных пятен. Несколько сложнее увидеть факелы, окружающие пятна. Они имеют вид ярких точек и волокон различной формы. Легче всего увидеть факелы на краю диска Солнца, поскольку диск Солнца к краю становится менее ярким. А вот чтобы увидеть грануляцию, требуется объективный солнечный фильтр и объектив с диаметром не менее 70 мм. Если повезет увидеть факельное поле, то желательно отметить его местоположение на диске и оценить его яркость и характеристику. Яркость факелов можно оценить баллом от 0 до 4, где балл 0 обозначает слабый, едва заметный факел, балл 1 — слабый, но вполне заметный факел, балл 2 — факел средней яркости, балл 3 — яркий факел и балл 4 — очень яркий факел. Структура факелов может быть трех видов: I — однородное факельное поле или несколько однородных участков; II — факельное поле, имеющее волокнистую структуру; III — факельное поле с точечной структурой.

Хромосфера

Над фотосферой расположен слой толщиной в несколько тысяч километров, в котором температура с удалением от Солнца повышается от 5500 градусов до нескольких десятков тысяч градусов, причем достаточно неравномерно. Участок с температурами выше 10000 градусов невелик, он называется хромосферой. Яркость излучения хромосферы мала, увидеть ее можно только во время солнечного затмения, когда яркий диск Солнца закрыт диском Луны, а также в специальные солнечные телескопы. Чтобы увидеть структуру хромосферы, необходимо, чтобы полуширина пропускания фильтра составляла доли нанометров.

Образования в хромосфере

В хромосфере наблюдается целый ряд специфических образований. Во-первых, это хромосферная сетка. Она состоит из многочисленных темных линий, покрывающих всю поверхность Солнца и обрамляющая гранулы. В области солнечных пятен часто наблюдаются светлые пятна неясно выраженных очертаний — флоккулы.

Время от времени на светлой поверхности солнечного диска видно как будто трещины – фибриллы, или волокна. Но самые эффектные явления наблюдаются на краю диска. Это многокилометровые фонтаны, достигающие иногда высоты в 40 тысяч километров, они называются спикулами. Они напоминают огненную траву на краю диска Солнца. Как правило, спикулы живут недолго: от 2 до 10 минут. Но старые спикулы разрушаются, а взамен им вырастают новые. Самые большие спикулы развиваются до часа и более.

Внешняя часть атмосферы Солнца

Самая внешняя часть атмосферы Солнца состоит из огромных вытянутых протуберанцев и энергетических выбросов. Несмотря на то, что температура солнечной короны составляет несколько миллионов градусов, а иногда в некоторых областях доходит до десятков миллионов градусов, вещество здесь крайне разрежено и яркость короны невелика.

Хорошо корона видна только в моменты полных солнечных затмений в виде многочисленных светлых языков, расходящихся далеко от Солнца. Видимые размеры короны меняются в зависимости от активности Солнца. В моменты минимума она имеет небольшие размеры и достаточно равномерна. Иногда наблюдатели отмечали даже почти полное отсутствие короны. Чем ближе к максимуму Солнца, тем она ярче, крупнее и «растрепаннее».

Солнечная корона неоднородна: высокая температура чередуется с участками со сравнительно низкой температурой порядка 600 тысяч градусов. В таких участках заряженные частицы беспрепятственно покидают Солнце и превращаются в солнечный ветер.

Особенности наблюдения Солнца

Для наблюдения Солнца не требуется особо большого телескопа. Наблюдать Солнце нужно грамотно, иначе можно получить серьезные травмы глаза. В инструкции к любому телескопу обычно большими буквами написано, что ни в коем случае нельзя смотреть на Солнце без специального солнечного фильтра.

Солнечные фильтры бывают разными. Некоторые телескопы комплектуются специальным солнечным фильтром, который надевается на окуляр или вкручивается в него. Но пользоваться таким фильтром бывает очень опасно, т.к. зеркала (или линзы) телескопа собирают довольно много света, весь этот свет попадает в небольшую область, поэтому фильтр запросто может перегреться и лопнуть, повредив глаз. Рекомендуется использовать специальную объективную диафрагму с объективными фильтрами.

Наиболее популярной среди любителей стала пленка Astrosolar от компании Baader. Эта пленка представляет собой очень тонкую фольгу. Пленка выпускается в двух вариантах с разной оптической плотностью. Для визуальных наблюдений она имеет оптическую плотность 5, что означает пропускание 1/100000 доли света. Фотографическая пленка менее плотная и при ее оптической плотности 3,8 через нее проходит 1/6300 падающего света. Изготовить такой фильтр просто, главное — обеспечить его надежную фиксацию.

Способ изготовления фильтра из пленки

На внешнюю часть трубы накручивается полоска картона вокруг трубы и закрепляется клеем или скотчем. Образуется картонное кольцо, которое надо надеть на трубу. Поверх этого кольца накручивается еще одно кольцо из картона. Теперь рассоединяем кольца и укладываем сверху на внутреннее кольцо пленку. Затем фиксируем пленку внешним кольцом.

Пленочный фильтр легкий и не может разбиться. Но есть у фильтра и недостатки. Волнистость фильтра хоть и крайне несущественно, но все-таки ухудшает качество изображения. Пленка частично разрушается. Поэтому ряд фирм производит стеклянные фильтры.

Некоторые любители изготавливают солнечные телескопы, которым фильтры не требуются. В таких телескопах системы Ньютона зеркала не покрываются отражающим алюминиевым слоем. Стекло отражает лишь 4% падающего на него света, а два зеркала отразят лишь 1/625 часть всего излучения Солнца. Солнце получается достаточно ярким, но наблюдать Солнце с такими зеркалами уже вполне безопасно для зрения. Для повышения удобства наблюдений можно применить более-менее плотный нейтральный фильтр.

Можно ли наблюдать Солнце без фильтра?

Если атмосфера у самого горизонта из-за плотной дымки сильно снижает яркость Солнца, то на него можно безболезненно смотреть невооруженным глазом и даже через телескоп. В таких условиях изображение Солнца достаточно качественное, на нем можно рассмотреть пятна и грануляцию. Но и здесь нужно проявлять крайнюю осторожность, т.к. количество инфракрасного излучения высоко.

Наблюдать Солнце без фильтра можно и сквозь плотные облака. Но и здесь следует быть внимательным, т.к. плотность облаков может очень быстро измениться, и тогда можно повредить зрение.

Можно также наблюдать Солнце на солнечном экране. Изготовить экран очень просто: на определенном расстоянии от окуляра смотрящего на Солнце телескопа поместить лист белой бумаги, чтобы увидеть светлое пятно. Перемещая фокусер, можно добиться изображения резко очерченного солнечного диска. При этом основные детали в структуре солнечных пятен будут видны. Вид Солнца в этом случае легко сфотографировать любым цифровым фотоаппаратом или сделать зарисовку карандашом.

Солнечный телескоп Coronado

Возможности любителей астрономии увеличились с выпуском солнечного телескопа Coronado PST. Это маленький телескоп с длиной трубы меньше полуметра и весом чуть больше килограмма. Корпус его сделан из алюминия. Установить телескоп можно как на любой фотоштатив. Благодаря его конструкции, мы можем наблюдать Солнце в красной линии ( H -альфа) и видеть многочисленные образования на Солнце, а также протуберанцы. Поскольку, в зависимости от различных условий, полоса фильтра может уходить в ту или иную сторону, имеется специальное кольцо, с помощью которого можно подстроить частоту эталона так, чтобы протуберанцы были видны наиболее отчетливо.

Чтобы было удобно наводить телескоп на Солнце, в Coronado установлен оригинальный искатель.

Солнце, как и планеты, рекомендуется снимать на веб-камеру или планетную камеру. Наблюдать Солнце очень интересно — происходящие на поверхности процессы очень динамичны, изменчивы и красивы. К тому же для наблюдения Солнца не надо никуда ехать – оно всегда доступно.

Как наблюдать солнечное затмение?

Солнечное затмение – одно из самых красивых и загадочных явлений природы. Оно происходит достаточно редко (в год на Земле может происходить от двух до пяти затмений), поэтому тем более важно не пропустить его. Что же такое — солнечное затмение?

Солнечное затмение – это астрономическое явление, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Солнечное затмение бывает только в период новолуния, когда сама Луна при этом не видна.

Какие бывают солнечные затмения? Астрономы различают три основных типа затмений. Полным солнечное затмение можно назвать только в том случае, если хотя бы в какой-либо точке земного шара можно наблюдать, как Луна полностью закрывает Солнце от наблюдателя. Такие затмения случаются не очень часто – в среднем лишь каждое четвёртое затмение является полным. Гораздо чаще бывает затмение частное – в этом случае какая-то часть Солнца остаётся видна, где бы вы ни находились. Самым редким является кольцеобразное затмение – в этом случае Луна находится так далеко от Земли, что проходит по диску Солнца, но не в состоянии закрыть его полностью, тогда образуется яркое кольцо вокруг тёмного силуэта Луны.

На территории России следующее полное солнечное затмение состоится 20 апреля 2061 года, зона видимости – Урал.

Как наблюдать солнечное затмение? Солнечное затмение являет собой явление необычайной красоты. Небо темнеет, а Солнце как будто исчезает в пасти небесного чудовища. Во время полных затмений вокруг Солнца появляется корона из ярких лучей, а на небе даже могут проявиться яркие звёзды и планеты. Неудивительно, что наши предки испытывали в такие дни благоговейный ужас перед силами природы. Наблюдать солнечное затмение надо через специальные очки, чтобы не повредить глаза.

Наблюдать затмение можно и через бинокль или телескоп, ведь тогда можно рассмотреть это чудо природы во всех деталях. Однако особое внимание нужно уделить защите глаз от солнечного света. Для этого рекомендуется использовать специальные светофильтры, покрытые тонким слоем металла. Также можно применить один-два слоя качественной чёрно-белой фотоплёнки, покрытой серебром.

Полное солнечное затмение можно наблюдать и через оптические приборы даже без затемняющих экранов, но при малейших признаках окончания затмения нужно немедленно прекратить наблюдение. Даже тоненькая полоска Солнца, показавшаяся из-за Луны и многократно усиленная через бинокль, может нанести непоправимый вред сетчатке глаза, а потому даже во время полных затмений специалисты настоятельно рекомендуют использовать затемняющие светофильтры.

Источник