Империя, над которой никогда не заходит солнце — The empire on which the sun never sets

Фраза « империя, над которой никогда не заходит солнце » ( исп . El imperio donde nunca se pone el sol ) использовалась для описания определенных глобальных империй, которые были настолько обширными, что казалось, что по крайней мере одна часть их территории всегда находилась в дневной свет . Это утверждение, как правило, является гиперболическим хвастовством о размахе империи, но оно также было истолковано в буквальном смысле.

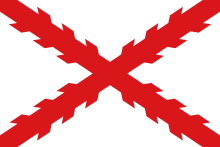

Первоначально он использовался для универсальной монархии европейских и американских владений при Карле V Габсбургском (герцог Бургундский, король Испании, эрцгерцог Австрии и император Священной Римской империи). Затем этот термин использовался для обозначения Испанской империи Филиппа II Испанского и ее преемников в 16, 17 и 18 веках. В более поздние времена он использовался для обозначения Британской империи , в основном в 19-м и начале 20-го веков, в период, когда Британская империя достигла территориального размера больше, чем любая другая империя в истории . В 20-м веке эту фразу иногда применяли для обозначения глобального размаха американской мощи.

СОДЕРЖАНИЕ

Возможные предшественники

γῆν τὴν Περσίδα ἀποδέξομεν τῷ Διὸς αἰθέρι ὁμουρέουσαν. οὐ γὰρ δὴ χώρην γε οὐδεμίαν κατόψεται ἥλιος ὅμουρον ἐοῦσαν τῇ ἡμετέρῃ

«Мы расширим персидскую территорию до небес. Тогда солнце не будет светить ни на одной земле за пределами наших границ».

Подобная концепция в Ветхом Завете могла существовать до Геродота и Ксеркса I, где в Псалме 72: 8 говорится о Мессианском Царе: «Он будет владычествовать от моря до моря и от реки до концов земли» для » доколе пребывают солнце и луна, во все роды »Пс 72: 5. Эта концепция существовала на Древнем Ближнем Востоке еще до Ветхого Завета. История Sinuhe (19 век до н.э.) сообщает о том , что египетский царь правил «все то , что солнце окружает». Месопотамские тексты, современники Саргона Аккадского (ок. 2334 — 2279 до н.э.), провозглашают, что этот царь правил «всеми землями от восхода до заката». Римская империя также описывалась в классической латинской литературе как «от восхода до заходящего солнца».

Габсбургская империя Карла V

Карл V из дома Габсбургов контролируется в личном союзе с композитной монархия включительно в Священной Римской империи , простирающейся от Германии до Северной Италии с прямым управлением над Бенилюкса и Австрия , и Испания с ее южной Италии царств Сицилии , Сардинии и Неаполя . Кроме того, его правление охватывало как длительную испанскую, так и недолговечную немецкую колонизацию Америки . Эта империя была впервые названа «империей, над которой никогда не заходит солнце» несколькими авторами при жизни Карла.

Чарльз родился в 1500 году во фламандском регионе Низкие страны на территории современной Бельгии , которая тогда входила в состав Габсбургских Нидерландов , от Иоанны Безумной (дочери Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского ) и Филиппа Красивого (сына Марии из Бургундия и Максимилиан I, император Священной Римской империи ). Он унаследовал свою родину от своего отца как герцога Бургундского в 1506 году, стал jure matris королем Кастилии и Арагона в 1516 году и был избран императором Священной Римской империи в 1519 году. Как правитель Кастилии и Арагона его называли королем Испании. . Как император Священной Римской империи он был коронован как король Германии и король Италии. Он также принял титул короля Индии (Америки) в 1521 году.

Как правящий князь из стран с низким уровнем , которые он сделал в Брюсселе , и дворец Coudenberg , в частности, в качестве своего основного места жительства и суд: там, он объявил о своем наследий в 1515 году и объявил о своем отречении в 1555. Как правитель Испании он унаследовал владения Корона Арагона на юге Италии и ратифицировала завоевания кастильских конкистадоров : Эрнан Кортес аннексировал ацтеков и покорил Среднюю Америку после падения Теночтитлана , а Франсиско Писарро завоевал инков и расширил колониальное правление на Южную Америку после битвы. Кахамарка . Как император Священной Римской империи он сумел защитить свои немецкие территории в Австрии от османов Великого Сулеймана ( Осада Вены ) и свои итальянские территории в Миланском герцогстве от французов Франциска I ( Битва при Павии ): для финансирования Османской империи -Габсбургские войны и итальянские войны Империя широко использовала золото и серебро, пришедшее из Америки. Однако этот поток драгоценных металлов был также причиной повсеместной инфляции . Карл V также ратифицировал немецкую колонизацию Америки и профинансировал экспедицию исследователя Магеллана вокруг земного шара. Не в силах создать универсальную монархию и противостоять росту протестантизма , Карл V объявил о своей отставке. Его отречение разделило его территории между его сыном Филиппом II Испании , который взял колониальные территории, и его братом Фердинандом Австрии , Богемии и Венгрии, который взял Священную Римскую империю. Габсбурги Нидерланды и герцогство Милана продолжали быть частью Священной Римской империи, но также были оставлены в личном союзе с королем Испании.

Испанская Империя

Сын Карла, Филипп II Испанский , сделал Испанию (свою родину) метрополией унаследованных им территорий. В частности, он разместил в Мадриде Совет Кастилии , Совет Арагона , Совет Италии , Совет Фландрии и Совет Индии . Он добавил Филиппины (названные в его честь) к своим колониальным территориям. Когда король Генри Португалии умер, Филипп II прижался претензии на португальский трон и был признан Филипп I Португалии в 1581 The Португальской империи , в настоящее время правит Филипп, сам включены территории в Северной и Южной Америке, в севере и суб- Сахарская Африка на всех азиатских субконтинентах и острова в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.

В 1585 году Джованни Баттиста Гуарини написал Il pastor fido в ознаменование свадьбы Екатерины Мишель , дочери Филиппа II, с Карлом Эммануилом I, герцогом Савойским . Посвящение Гуарини гласило: « Altera figlia / Di qel Monarca, a cui / Nö anco, quando annotta, il Sol tramonta » («Гордая дочь / того монарха, для которого / когда темнеет [в другом месте] солнце никогда не заходит». «).

В начале 17 века эта фраза была знакома Джону Смиту и Фрэнсису Бэкону , который писал: «И Восточная, и Вест-Индия встретились в короне Испании, и случилось так, что, как говорится в смелое выражение, солнце никогда не заходит в испанских владениях, но всегда светит над той или иной их частью: что, по правде говоря, является лучом славы [. ] ». Томас Уркарт писал о «великом доне Филиппе, тетрархе мира, над подданными которого никогда не заходит солнце».

В пьесе немецкого драматурга Фридриха Шиллера 1787 года Дон Карлос , отец Дона Карлоса, Филипп II, говорит: «Ich heiße / der reichste Mann in der getauften Welt; / Die Sonne geht in meinem Staat nicht unter». («Меня называют / Самым богатым монархом в христианском мире; / Солнце в моих владениях никогда не заходит.»).

Жозеф Фуше вспомнил, как Наполеон говорил перед войной на полуострове : «Подумайте, что солнце никогда не заходит в безмерном наследии Карла V, и что я буду владеть империей обоих миров». Об этом говорится в « Жизни Наполеона» Вальтера Скотта .

Утверждалось, что эмблема короля Франции Людовиком XIV «Король-солнце» и связанный с ней девиз « Nec pluribus impar » были основаны на солнечной эмблеме и девизе Филиппа II.

британская империя

В 19 веке это выражение стало популярным применять к Британской империи . Это было время, когда британские карты мира изображали Империю красным и розовым, чтобы подчеркнуть британскую имперскую мощь, охватывающую весь земной шар. Шотландский писатель Джон Уилсон , писавший как «Кристофер Норт» в журнале Blackwood’s Magazine в 1829 году, иногда считается источником этого употребления. Однако Джордж Макартни написал в 1773 году, вслед за территориальной экспансией, последовавшей за победой Британии в Семилетней войне , «об этой огромной империи, над которой никогда не заходит солнце и границы которой природа еще не установила».

В своей речи 31 июля 1827 года преподобный Р.П. Баддиком сказал: «Было сказано, что солнце никогда не заходит на британский флаг; это определенно была старая поговорка о временах Ричарда Второго , и тогда она была неприменима. как в настоящее время ». В 1821 году каледонский Меркьюри писал о Британской империи: «В ее владениях никогда не заходит солнце; прежде, чем его вечерние лучи покинут шпили Квебека , его утренние лучи три часа светят на Порт-Джексон , и пока он тонет в водах озера. Улучшенный , его глаз открывается на устье Ганга «.

Дэниел Вебстер в 1834 году высказал аналогичную идею: «Сила, которая разбросана по поверхности всего земного шара своими владениями и военными постами, чья утренняя барабанная дробь, следуя за солнцем и составляя компанию с часами, вращает землю одним непрерывным и непрерывное напряжение боевых манер Англии ». В 1839 году сэр Генри Уорд сказал в Палате общин : «Взгляните на Британскую колониальную империю — самую великолепную империю, которую когда-либо видел мир. Старое испанское хвастовство, что солнце никогда не заходит в их владениях, было более верно реализовано среди мы сами. » К 1861 году лорд Солсбери жаловался, что 1,5 миллиона фунтов стерлингов, потраченные Великобританией на колониальную оборону, просто позволили стране «предоставить нашим солдатам удобное разнообразие постов и погрузиться в чувство, что над нашей Империей никогда не заходит солнце».

Источник

Что Солнце никогда не заходит в Британской империи?

Поговорка «Империя, в которой никогда не заходит солнце» использовалась для объяснения огромности Британской империи. Между 18 и 20 веками Британская империя приобрела больше территорий, что сделало ее самой большой империей в истории. Империя имела учреждения в Африке, Азии, Европе, Америке и многочисленных островах по всему миру. Историки установили, что примерно 25% земной массы контролировали британцы. Регион был настолько обширным, что в любое время на одной из территорий был дневной свет.

Кто придумал фразу?

Эта фраза была впервые сделана испанским Фраем Франсиско де Угальде королю Карлу 1. Эта фраза была позже использована, когда Британия приобрела другие территории. В 1852 году Александр Кэмпбелл использовал эту фразу, чтобы выразить господство Великобритании и Америки.

Насколько велика была Британская империя?

Британская империя состояла из колоний, протекторатов, владений и мандатов, управляемых Соединенным Королевством. К 1913 году в Империи было более 412 миллионов человек. Это была почти четверть населения планеты. Общая покрытая площадь оценивалась в 13, 7 миллиона квадратных миль.

Формирование Империи

Фундамент покорения мира был заложен между 1497 и 1583 годами. В 1496 году король Англии Генрих VII поручил первым исследователям. Во главе с Джоном Кэботом исследователи начали путешествие в 1497 году с мандатом открыть более короткий путь в Азию через Северный Атлантический океан. Королева Елизавета 1 поощряла исследования, ведущие к завоеванию новых земель и приобретению сокровищ в новом мире.

Хотя Испания и Португалия были первыми, кто провел глобальные исследования во время путешествий, Великобритания обогнала их в качестве пиратцев и силой перешла от установленных заграничных постов. Британские солдаты были более организованы и атаковали торговые форты и посты других европейцев.

Известные завоевания произошли между 1583 и 1783 годами. Это было во время правления королевы Елизаветы I и наследника Джеймса VI, когда Британия захватила Северную Америку и некоторые карибские острова. В 1651 году парламент принял закон, который гласил, что только английские корабли будут допущены к торговле в английских колониях. Указ гарантировал, что торговые пути были под их контролем.

Расширение Империи

Империя быстро развивалась в период с 1815 по 1915 год. Было добавлено более 10 миллионов квадратных миль и около 400 миллионов человек. Этот период также видел завоевание Наполеона, который был главным претендентом. Британия также не имела себе равных в море и стала первой страной, пережившей промышленную революцию и, следовательно, доминирующей в мировой торговле. Пароход, а также телеграфные технологии сделали Британию ведущей мировой державой.

Проблемы, стоящие перед Империей

Постоянная война на море и на суше, а также соперничество с Испанией, Португалией, Россией и Францией ослабили империю. К 20-му веку Соединенные Штаты, которые теперь достигли независимости от британцев, начали бросать вызов британской экономической мощи. Напряженность в отношениях между Великобританией, Германией и Францией привела к Первой мировой войне в 1914 году. Несмотря на то, что Британия завоевала больше территорий от первой и второй мировых войн, финансовые, военные и людские ресурсы были очень напряженными. Некоторые страны начали обретать независимость, заставляя империю терять ценные ресурсы. Холодная война в последующие годы ослабила Британию.

Источник

«Империя, где никогда не заходит солнце»

Рубеж XV-XVI вв. был связан с серий крупных войн и мас- штабным изменением политической карты Европейского кон- тинента. Французские короли Карл VIII, Людовик XII и Фран- циск I, германский император Максимилиан Австрийский и арагонский король Фердинанд вступили в борьбу из-за обла- дания Италией.

Карл V (1500-1558) родился в нидерландском городе Генте. Его детство и юность прошли во Фландрии, которую он привык считать своей родиной. Отец его Филипп, эрцгерцог Австрий- ский, внезапно скончавшийся, когда Карлу едва исполнилось шесть лет, был сыном императора Максимилиана и Марии, единственной дочери герцога Бургундского Карла Смелого. Мать Карла Хуанна, вторая дочь Фердинанда, короля арагон- ского, и Изабеллы, королевы кастильской, сошла с ума вско- ре после смерти мужа. Считалось, что сын походил на нее мно- гими чертами характера и внешности. Он был среднего роста, имел бледное лицо с высоким лбом и синие глаза, в которых од- новременно выражались глубокомыслие и меланхолия. Разви- тие физических и умственных сил Карла было замедленным и трудным. В детстве он страдал припадками, напоминавшими эпилептические.

пытаясь снискать любовь испанцев, выступил на арене и убил быка. Успехи Карла в науках были менее заметны, но обладая холодным и ясным умом, он постепенно приобрел необходи- мые познания, для того чтобы стать здравым и проницатель- ным государем.

В 1515 г. Карл, за которого до этого управляла его тетка Мар- гарита, был объявлен совершеннолетним. Все нидерландские провинции присягнули ему на верность. Через год умер его дед Фердинанд Арагонский, объявив его перед смертью своим на- следником. Это известие застало Карла в разгар войны с герцо- гом Гельдернским. Поэтому он смог выехать в Испанию лишь в 1517 г. после заключения мира в Нойоне и разрешения неот- ложных дел. Первое впечатление испанцев о своем новом ко- роле было очень неблагоприятное. Карл высадился в Вилла- висиосе, окруженный целой толпой фламандцев. Их ветреные французские манеры, непомерная жадность и высокое мнение о себе возбудили отвращение в серьезных и церемонных испан- цах. Вскоре главные должности государства — архиепископа Толедского и первого канцлера — были отданы фламандским уроженцам. Молодой король на все смотрел их глазами и под- чинялся их советам. Этим, а также своей холодной сдержан- ностью он доводил испанских вельмож до отчаянья. Утвержде- ние Карла на кастильском и арагонском престолах прошло не без трения. Кастильские кортесы, сословно-представительные органы, состоявшие из депутатов от дворянства и городов, соб- равшись в 1518 г. в Вальядолиде, после долгих прений все же провозгласили Карла королем. Затем точно так же он был при- знан государем в Арагоне и Барселоне. Но с каждым разом до- биваться присяги у кортесов становилось все труднее, так как недовольство королем постоянно нарастало.

Сам же Карл был очень доволен этим избранием и имел все основания гордиться своей судьбой. Ведь девятнадцати лет от роду он сделался обладателем полудюжины разнообразных ко- рон: кроме богатых Нидерландов, двух испанских королевств, королевства неаполитанского и сицилийского, вест-индских островов и новооткрытых американских земель, он унаследо-

вал владения Габсбургов в Австрии и получил сан императора. Со времен Карла Великого еще ни один из европейских монар- хов не соединял под своей властью таких обширных владений. Карл справедливо мог говорить, что в его землях «никогда не заходит солнце».

Он, впрочем, очень скоро убедился, что править таким боль- шим числом подданных, часто имевших совершенно различ- ные устремления и интересы, очень нелегкое дело. В Нидер- ландах Карлу предстояло обуздывать гордых горожан, всегда готовых взяться за оружие ради защиты своих вольностей. На Пиренейском полуострове он должен был считаться с болезнен- ной национальной гордостью испанцев и сглаживать постоянно возникавшие противоречия между каталонцами и арагонца- ми. Сицилию и Южную Италию надо было защищать от афри- канских пиратов, Австрию — от турок. В Германии предстоя- ло найти верный тон с владетельными князьями, связавшими ему при избрании руки обещанием соблюдать их многочис- ленные привилегии. Карла ждали также большие трудности в связи с начавшейся Реформацией. Он должен был, кроме того, зорко следить за французским королем Франциском I и посто- янно расстраивать его интриги (испанские и французские ин- тересы в это время сталкивались в Нидерландах, Наварре и Италии). Главной заботой Карла после избрания было короно- вание в Ахене. Лишь после этого он мог формально вступить в императорские права.

Из-за коронации он оставил без внимания восстание, на- чавшееся в Толедо, и в мае 1520 г. отплыл из JIa-Коруньи в со- провождении множества испанских и фламандских вельмож. Протест против абсолютизма Карла и его нидерландских со- ветников во имя национальных учреждений получил название восстания коммунерос, принявшего антифеодальный характер и напугавшего испанское дворянство, заставив его сплотиться вокруг короны. С победой дворянского ополчения при Вилья- ларе 21 апреля 1521 г. и казнью вождей восстание было усми- рено. Карл V объявил полную амнистию, но воспользовался страхом, который движение нагнало на дворянство, для того, чтобы сузить старые льготы и вольности. Кортесы оказались неспособными к противодействию правительству, дворянство стало смотреть на лояльность как на главную свою обязанность, а народ терпеливо подчинился королевской власти и ее завое- вательным планам. Кортесы беспрекословно стали снабжать

Карла V деньгами для войны с Францией, предприятий про- тив мавров в Африке, и имперской политики, целиком завла- девшей всеми его мыслями.

Имперские интересы превалировали и в отношении Кар- ла V к Реформации, имевшей к тому времени много сторон- ников в Германии. Хотя идейный вождь германской рефор- мации Лютер смело отстаивал именно те права, за которые боролись с римскими папами многие германские императоры, Карл перед угрозой войны с Францией вынужден был прежде всего заботиться о защите Италии, где союз с папой был жиз- ненно важен для его интересов. Франциск I был его соперни- ком при избрании на императорский престол, но более богатый Карл заручился поддержкой крупных капиталистов (особен- но аугсбургского банкира Фуггера) и с их помощью подкупил курфюрстов, чем и обеспечил себе избрание на престол. Став германским императором, он решил выбить Франциска из Се- верной Италии, отделявшей его южно-итальянские владения от немецких земель. В 1520 г. началась упорная борьба между германским императором и Францией, продолжавшаяся с пе- рерывами 25 лет.

Такого рода политика получила название «системы поли- тического равновесия». Борьба велась с крайним упорством и неслыханной жестокостью, стоила многих финансовых жертв обеим сторонам, но не имела непосредственных результатов: хотя в начале войны императору и удалось вытеснить францу- зов из Италии, а после победы при Павии (1525 г.) он даже пле- нил Франциска I, но по окончательному миру в Крепи (1544 г.) обе стороны отказались от сделанных завоеваний. Соображе- ния о торговле и промышленных выгодах играли значитель- ную роль во всех этих войнах. Для капиталистов того време- ни было в высшей степени важно, в чьем владении окажется Италия — ключ к Средиземному морю, и будет ли чья-нибудь враждебная страна разделять владения германского императо- ра. Поэтому они усиленно поддерживали своими деньгами ту сторону, преобладание которой для них почему-либо было вы- годно. Не только крупные банкиры, но часто мало состоятель-

ные люди вкладывали свои капиталы в займы, заключаемые правительствами.

Во время войны правительства особенно чувствовали свою экономическую зависимость от капитала, потому что прежнее ополчение, которое содержалось на счет самих феодалов, обя- занных лично отбывать воинскую повинность, и почти ниче- го не стоило королю, теперь сменилось войском, состоявшим из наемников, получавших жалованье из королевской казны и вооруженных на казенный счет. Казна пополнялась глав- ным образом путем займов у крупных капиталистов, потому что податей, которые регулярно поступали бы в определенные сроки, тогда не было. Нужда в деньгах иногда бывала настоль- ко сильна, что государи обращались к банкирам с унизитель- ными просьбами о финансовой помощи.

После окончания войны с Францией для императора Кар- ла V на первый план выдвинулись разногласия между про- тестантскими и католическими князьями в самой Германии. Протестанты еще в 1530 г., собравшись в г. Шмалькальдене, заключили оборонительный союз, обещав защищать друг дру- га от всякого нападения. Члены Шмалькальденского союза отказались признать выборы брата Карла V Фердинанда, ко- торому он передал все австрийские владения Габсбургов, не- мецким королем. Тогда Карл V вынужден был примириться с ними ввиду надвигавшейся на Австрию турецкой угрозы. После заключения мира в Нюрнберге в 1532 г. рейхстаг пре- доставил императору деньги для борьбы с Турцией. Вторгша- яся в Венгрию огромная армия султана Сулеймана получила решительный отпор и Германия оказалась спасена от нашест- вия. В последующие годы император вынужден был отвлекать большие силы на борьбу против тунисских и алжирских пира- тов, которые подрывали торговлю в Средиземном море. Побе- доносный поход против Туниса (1535) и неудачный — против Алжира (1541) принесли ему громкую славу искусного полко- водца и ревностного защитника христиан. В 1540 г. Карл V вы- нужден был подавлять мятеж в Нидерландах, своем родном го- роде Генте. Фламандцы сильно страдали от войны с Францией, их возмущали постоянные поборы и равнодушие императора к нидерландским интересам. Восстание в Генте оказалось пер- вым предвестником великого национального восстания, охва- тившего Нидерланды четверть века спустя, но на этот раз Карл V одним своим появлением усмирил город.

В 1545 г. император, пересилив упрямство папы, опасавше- гося за свою власть, созвал в Триденте церковный собор, кото- рый должен был урегулировать религиозные споры. Но время оказалось упущенным, протестанты, набравшие в Германии за последние годы огромную силу (из четырех светских курфюрс- тов трое были протестантами), уже не желали подчиняться его решениям. Карл V не остановился перед тем, чтобы навязать свое мнение силой оружия. В 1546 г. началась так называемых Шмалькальденская война, очень удачная для императора, ко- торый уже к началу 1547 г. покорил всю Южную и Западную Германию, а в апреле разбил и пленил самого могущественного своего врага — курфюрста Саксонского. Летом сдался другой вождь протестантов — пфальцграф Гессенский. Города Север- ной Германии после этого изъявили свою покорность. Всюду в протестантских владениях Карл V приказывал срывать замки, выдать ему артиллерию и налагал большие контрибуции. Сле- дующие 5 лет были периодом его наибольшего могущества, но затем враги стали наносить ему один за другим все более чувс- твительные удары. В 1552 г. французский король Генрих II во- зобновил войну, вслед за этим Мориц Саксонский, бывший со- юзником императора, примирился со своими единоверцами и повел протестантскую армию в Тироль. Все успехи Шмаль- кальденской войны оказались сведены на нет. Постаревший и терзаемый подагрой, император вынужден был согласиться на условия мира, выработанного протестантами и католиками, равно уставшими от войны, в Пассау. Было решено, что каж- дый князь волен устанавливать в своих владениях то вероис- поведание, которого придерживается сам, по принципу «чья власть, того и религия».

Снедаемый физическими недугами, Карл V принял решение добровольно отказаться от власти и посвятить последние дни спасению души. В 1555 г. он вызвал в Брюссель сына Филип- па и торжественно передал ему под управление Нидерланды. В январе следующего года он отдал ему Испанию и Италию, а в августе передал брату Фердинанду Германию. В сентябре он навсегда покинул Нидерланды и отплыл в Испанию, где спе- циально для него был построен монастырь святого Юста. Карл прожил там два года в полном уединении, проводя время в мо- литвах и занятиях ремеслами, и умер в сентябре 1558 г.

Филипп II и складывание абсолютной монархии в Испа- нии. Филипп II Испанский (1527-1598), как и его отец, импе- ратор Карл V, принадлежит к крупнейшим правителям в ис- тории. С 1543 г. как регент, а с 1556 г. как король он 55 лет нес ответственность за судьбу Испании и пытался определять раз- витие огромной части Европы и всего мира. За время его прав- ления произошли события, имеющие важные последствия для будущего. В большей части Германии и Северной Европы, не- смотря на энергичное противодействие Испании, победила Ре- формация. Католическая реформа и Контрреформация быс- тро обновили католическую церковь в странах старой веры. Экономика, финансы и международная товарная кооперация развивались, было положено начало формированию мирового рынка. На антагонизме между Испанией, Италией, Священ- ной Римской империей и Нидерландами Габсбургов, с одной стороны, и окруженной ими Францией, с другой, сложилась европейская система международных отношений Нового вре- мени. Чрезвычайно опасной для Европы стала Османская им- перия, проводившая активную экспансию в Юго-Восточной Европе и Малой Азии. Средиземноморье, и прежде всего его западная часть, куда в XV-XVI вв. переместился центр евро- пейской истории, оказались незащищенными от османской уг- розы. В Америке, Азии и Африке европейцы осваивали новые области. Создавались и расширялись торговые фактории и вво- дились новые системы управления и администрации. Посредс- твом христианского миссионерства новые земли приобщались к великим державам и европейской цивилизации, главным образом к Испании и Португалии. Новые географические от- крытия, а также дискуссия с Николаем Коперником по поводу доказанной им гелиоцентрической системы Вселенной вмес- те с новым, гуманистическим отношением к индивидуально- му образованию и науке изменили представление о человеке и мире.

Родился и вырос Филипп в Кастилии. Когда инфанту ми- нуло шесть лет, император Карл лично выбрал для него учите- лей и воспитателей, которые ориентировались на написанный Эразмом Роттердамским трактат «Воспитание христианских принцев». Под руководством наставников у Филиппа развилась любовь к чтению, он собрал обширную библиотеку, насчиты- вавшую 14000 томов. Среди книг, которые читал Филипп, ря- дом с многочисленными классическими авторами были Эразм, Дюрер, Коперник, Пико делла Мирандола и многие другие, да- же Коран. Филипп сделал большие успехи в латинском языке, но совершенно не преуспел в современных иностранных язы- ках, что, учитывая размеры державы, впоследствии явилось ощутимым недостатком. Немецким Филипп вовсе не владел, по-итальянски и по-французски мог еще кое-как читать. Од- нажды это даже привело к конфузу: в 1555 г. Филипп прини- мал от отца Нидерланды и после первых слов вынужден был прервать свою франкоязычную речь, которую пришлось дочи- тать кардиналу Гранвеллю.

Большие склонности принц питал к точным наукам, пре- жде всего к математике. С раннего возраста были заметны в нем осторожность и скрытность. Медленная речь его была всег- да хорошо обдуманна, а мысли серьезны не по летам. Даже бу- дучи ребенком, он никогда не терял власти над собой. Когда он подрос, проявились многие черты характера, отличавшие Филиппа от отца. Он был равнодушен к рыцарским упражне- ниям, очень умерен в еде, питал отвращение к шумным заба- вам, столь обыкновенным в те времена, и не любил роскошь. Он приучил свое лицо неизменно сохранять спокойное вели- чественное выражение и производил сильное действие этой бесстрастной серьезностью. С удивительным самообладанием он умел скрывать чувства, так что выражение его лица всег- да было неизменно меланхолично. Впрочем его личные пись- ма открывают обычные человеческие чувства: он относился с большой заботой к своим детям, кротко обходился со своей прислугой, восхищался красотами природы, великолепием старинных дворцов и садов, любил музыку. Он не лишен был даже известного добродушия, но все эти качества его души от- крывались только перед самыми близкими ему людьми. Перед всем остальным светом Филипп носил маску холодной надмен- ности и высокомерной сдержанности.

Всю свою жизнь король Филипп оставался верен духовным ценностям и политическим целям отца. Он высоко ценил эти- ку, обладал чувством долга и большой религиозностью. Для понимания Филиппа как правителя важно учитывать, что он совершенно серьезно считал себя ответственным перед Богом за спасение душ своих подданных. Филипп видел себя коро- лем Испанского государства, главой дома Габсбургов, а также властителем Нидерландов и императором Священной Римскои

империи. Высшая его цель состояла в сохранении и приумно жении владений дома Габсбургов, защите их от турок, сдержи вании Реформации и защите католической церкви в Европе.

Своему единственному наследнику Карл V готовился пере дать все владения, включая германскую империю. Укрепление политического положения Карл стремился добиться путем вы годных династических браков принца. Первая Ж6Н& Филиппн, португальская инфанта Мария, прожила недолго: она уме]) ла после того, как произвела на свет наследника. Овдовевшим Филипп намеревался из политических расчетов жениться ни другой португальской принцессе, но Карл V, нуждавшийся и английских деньгах и солдатах, задумал женить принца на ко ролеве Марии Тюдор, которая была старше его на 12 лет и счи талась очень некрасивой. Филипп, как послушный сын, со гласился на это без всяких колебаний. Тем влиянием, которое Филипп приобрел на Марию, он пользовался только для сво их политических целей, требуя от нее больших жертв, за ко- торые не вознаграждал ее даже внешними знаками внимания. Третья супруга, Ели-завета Валуа, напротив, внушала Филип- пу сильную симпатию своей молодостью, изящными манера- ми и скромностью. К несчастью, брак с ней тоже был недолог. Сильным потрясением для королевского семейства стала ду- шевная болезнь сына Филиппа от первого брака, дона Карло- са. Болезненный от рождения наследник с самого раннего де- тства отличался неуравновешенным нравом и был склонен к бессмысленным и необузданным поступкам, часто идя напе- рекор воле отца. Его состояние особенно ухудшилось в резуль- тате падения с лестницы, после которого доктора всерьез опа- сались за его жизнь в течение целого месяца. Обострившиеся признаки умопомешательства наследника, который решил бе- жать в Германию, а оттуда пробираться в Нидерланды, чтобы начать борьбу против отца, заставили Филиппа, запереть его в одной из дальних комнат дворца и держать там в строгом за- ключении. Вскоре после этого дон Карлос скончался, что спас- ло Филиппа и Испанию от назревавшего глубокого внутри- и внешнеполитического кризиса.

У современников в Испании не было никаких сомнений в том, что решительные действия Филиппа II были вызваны го- сударственной необходимостью и защитой династических ин- тересов. Одновременно они дали материал для запущенной его противниками политической пропаганды, которая в виде так

называемой «legenda negra» («мрачная легенда») прошла по всей Европе. Отзвуки ее послужили основой для таких извес- тных произведений немецкой литературы, как «Дон Карлос» Фридриха Шиллера, «Юность и зрелость короля Генриха IV» Генриха Манна, «Тонио Крюгер» Томаса Манна и др. Через не- сколько месяцев после принца Карлоса, на 23-м году жизни, умерла Елизавета. Так как у Филиппа не было сыновей, то необходимость иметь наследника заставила его поспешить с вступлением в новый брак. Он женился на приехавшеи из Ве- ны красивой эрцгерцогине Анне, которой было только 21 год. От нее родился тот болезненный ребенок, не имевшии ни лич- ной воли, ни ума, который впоследствии царствовал под име- нем Филиппа III. т Имея принципиально те же цели, что и его отец, Филипп п

изменил и модернизировал инструменты и методы осущест- вления своей политики. В 1561 г. Он избрал своей резиденцией Мадрид, вблизи которого по его распоряжению с 1563 по 158Ь г. был возведен Эскориал — символический центр его владычес- тва сочетавший в себе королевскую резиденцию, монастырь и династическую усыпальницу. С переносом двора и централь- ных органов власти в Мадрид Филипп осуществил для Испа- нии то что во Франции и Англии уже было завершено. С это- го момента Мадрид стал превращаться в испанскую столицу. В отличие от отца, который постоянно переезжал из одной страны в другую и сам участвовал в походах, Филипп все вре- мя проводил в кабинете; ему нравилось думать, что, не выхо- дя из комнаты, он правит половиной земного шара. Он любил неограниченную власть еще более страстно, чем его отец, про- должив оформление в Испании абсолютной монархии.

Важнейшими центральными органами власти в период прав- ления Филиппа II стали Советы, которые развивались в Кас- тилии из Королевского совета со времени Фердинанда и Иза- беллы Часть Советов обладала весьма емкими функциями: Государственный совет — важнейший орган решения внешне- политических дел; Финансовый совет, ответственный за реше- ние финансовых вопросов; окончательно оформившиися лишь при Филиппе Военный совет. Надрегиональную компетенцию имел созданный еще в 1483 г. Совет Инквизиции, который стал важнейшим центральным органом монархии Филиппа. Другие совещательные органы имели преимущественно региональную компетенцию, например Советы Кастилии, Арагона и замор-

ских территорий. В 1555 г. из Совета Арагона выделился в са- мостоятельный орган Совет Италии. Совет Португалии (1582) и Совет Нидерландов (1588) Филипп создавал при появлении но- вого круга задач и соответственно возникновении чрезвычайно актуальных проблем.

Коллегиально организованные совещательные органы об- ладали административными, законодательными и судебны- ми функциями. Это были органы власти, помогавшие королю находить решения и служившие для обмена мнениями. Сам Филипп крайне редко принимал участие в заседаниях Сове- тов. Как правило, совещательные органы представляли свои варианты решения письменно в форме рекомендаций. Посред- ником служил ответственный секретарь, также член Совета. С 80-х гг. XVI в. таких секретарей объединили в хунту, кото- рая превратилась в важнейший орган правления при Филип- пе. Отдельные хунты, в состав которых входили представители различных ветвей власти, создавались уже в 60-е гг. для орга- низационного решения сложных вопросов.

Стиль правления Филиппа можно определить как автори- тарный и бюрократический. У него были фавориты, служите- ли, которыми он очень дорожил, но никогда не делил с ними не только своей верховной власти, но даже своих правительствен- ных забот. Он сам был своим первым министром и до самой ста- рости хотел все видеть своими собственными глазами. О своих правах,-как и о своих обязанностях он имел самое высокое по- нятие и считал себя главным слугой страны. Королевское зва- ние, говорил он, есть должность, и при том самая важная из всех. Отправляясь в Эскориал из Мадрида, король брал с собой массы деловых бумаг. Из некоторых его писем явствует, что он засиживался за бумагами до глубокой ночи, покидая рабо- чий стол лишь тогда, когда чувствовал крайнюю усталость и изнурение. Трудолюбие его было невероятно: он подробно рас- сматривал содержание депеш своих посланников, делая мно- гочисленные пометки на полях. Его секретари посылали ему заранее написанные ответы на все доклады, но он пересматри- вал содержание этих ответов и своими поправками показывал как свою проницательность, так и глубокое понимание каж- дого дела. Это достоинство имело и обратную сторону, так как король в своей дотошности часто доходил до неважных мело- чей, подолгу вникал в каждый вопрос и постоянно отлагал ре- шение срочных дел.

Добиваясь централизации государственной власти, Филипп II придавал огромное значение религиозной политике. Он об- ладал правом выдвигать кандидатов на епископство и тем са- мым мог оказывать существенное влияние на церковь, нередко конфликтуя на этой почве с папой. Не считаясь с мнением Свя- того престола, Филипп II реформировал испанскую структуру епископств, разделив Кастилию на 5 архиепископств и 30 епис- копств, а Арагон соответственно — на 3 архиепископства и 15 епископств. В незатронутой Реформацией Испании духовенс- тво, объединявшее в своих рядах приблизительно 90 тыс. чело- век, превратилось в оплот борьбы за «чистоты веры». Испанс- кая Инквизиция с 15 трибуналами превратилась в агрессивное орудие противоборства с протестантизмом. В 1559 г. в Вальядо- лиде и Севилье были «разоблачены» группы лютеран, которые предстали перед трибуналом Инквизиции и были приговоре- ны к смерти. Сам Филипп принимал участие в их казни в Ва- льядолиде. В дальнейшем Инквизицию не останавливали иму- щественное положение, ни епископский сан, ни профессорское звание обвиняемых. Ужесточилась цензура, в первую очередь в отношении ввозимых книг. Испанские богословы сыграли боль- шую в подготовке и проведении Триентского собора 1564 г., дав- шего толчок Контрреформации. Филипп II всеми силами пре- творял в жизнь решения собора в своем королевстве. К тому же, мотивируя свою имперскую политику служением Богу и церк- ви, королю удалось использовать финансовые ресурсы испанс- кой церкви к собственной пользе. Принцип «государственной церковности» не оставлял никаких сомнений в главенстве свет- ской власти и государства над церковью в Испании, которое Фи- липп отстаивал, даже противодействуя интересам папы.

Энергичное выступление Филиппа против Реформации трудно понять вне контекста международной борьбы. Филипп опасался формирования коалиции протестантских государств, а также поддержки с их стороны сепаратистских движений в самой Испании. В годы своего правления Филиппу пришлось столкнуться с восстанием морисков в Гранаде в 1568-1571 гг. и бунтом арагонцев в 1590-1592 гг. Корни этих конфликтов бы- ли совершенно различными, однако Филипп подозревал в обо- их случаях вмешательство извне — турецкое в Гренаде и фран- цузское в Арагоне.

Морисками называли арабов, которые осели в Испании пос- ле завершения Реконкисты. Со времени падения Гранады

(1492) мавры, чтобы избавиться от насилий и вечной угрозы изгнания, массами принимали католичество, но, исполняя все церковные обряды, многие из них на деле оставались верны исламу. Путем систематических притеснений и предъявления морискам трудноисполнимых требований (например, запре- щения женщинам закрывать лицо на улице, повеления вы- учиться в три года испанскому языку, устраивать все домаш- ние празднества так, чтобы любой прохожий мог войти в дом, и т.д.) правительство поставило арабское население Гренады в очень тяжелое положение. В 1568 г. мориски начали отчаян- ную вооруженную борьбу. Их восстание длилось больше двух лет, пока испанские солдаты под началом сводного брата ко- роля дона Хуана Австрийского не положили ему конец. После варварского усмирения, сопровождавшегося свирепыми мас- совыми казнями, Филипп велел выселить всех морисков их страны. Очень многие из них были проданы в рабство, неко- торые переселены в Старую и Новую Кастилию, а также в Эс- тремадуру.

Арагонский кризис начался уже в последнее десятилетие правления Филиппа, и был вызван нарушением особых прав и свобод арагонской короны, которые тщательно берегло арагонс- кое дворянство и соблюдать которые Филипп поклялся в 1563 г. Как и в нидерландском кризисе, в арагонской политике Фи- липп недооценил силу своего противника. Когда в 1588 г., воп- реки традициям, он назначил вице-королем Арагона кастиль- ца, арагонцы усмотрели в этом нарушение своих прав. Вскоре произошел новый скандал. Бывший королевский секретарь Ан- тонио Перес, отец которого был арагонцем, был арестован по обвинению в растрате, но сбежал в Сарагосу, чтобы предстать перед Верховным судом Арагона. Обнародовав секретные госу- дарственные документы в расчете на защиту арагонской юрис- дикции, беглец тем самым спровоцировал кастильскую цент- ральную власть. Филипп приказал Инквизиции предъявить Пересу обвинение и вывести его из-под арагонской юрисдик- ции. Это послужило сигналом к массовым беспорядкам, в хо- де которых был смертельно ранен вице-король Арагона. Вско- ре войска Филиппа вошли в Сарагосу. Зачинщики бунта, среди которых был член арагонского Верховного суда, были казне- ны. Но Антонио Пересу удалось скрыться во Франции, где он стал козырем направленной против Филиппа пропаганды. На- пряженность между бюрократическим, кастильским по духу центральным государством и традиционными региональными государственными правами, прежде всего в Арагоне, долго ос- тавалась главной проблемой испанской истории.

Несмотря на убежденность Филиппа II в том, что события в Арагоне и Гренаде были инспирированы извне, оба кризи- са оказались очень символичны. Становление абсолютистской системы не привело к адекватной консолидации различных частей многонациональной державы Филиппа II. Даже Пи- ренейский полуостров продолжал оставаться конгломератом феодальных владений, объединенных личной унией. Населе- ние разных частей Испании говорило на нескольких самосто- ятельных языках: кастильском, арагонском и каталонском, хранило верность своей самобытности и ревностно отстаивало древние привилегии. Основное налоговое бремя ложилось на Кастилию, наиболее густонаселенную и богатую часть коро- левства. Сохранялись сословные собрания, кортесы, объеди- нявшие, как правило, представителей дворянства, городов и духовенства, — по-прежнему важные, традиционные и регио- нально ориентированные управленческие структуры Испанс- кого королевства. Они распоряжались финансовыми средства- ми, в которых особенно нуждался король. За свое правление Филипп 12 раз созывал кастильские кортесы для выколачи- вания денег.

На территории королевства Арагон собственные кортесы, собиравшиеся в Монсоне, представляли Арагон, Каталонию и Валенсию. Считаясь в принципе с правовым статусом корте- сов, Филипп, как и его отец, пытался сдерживать их влияние. В 1538 г. Карл V признал освобождение дворянства от прямых налогов, после чего их представителей больше не приглашали на кастильские кортесы. Подобное произошло и с представи- тельством духовенства. Поэтому когда Филипп II вступил на кастильский престол, местные кортесы выступили против не- го лишь в составе 36 представителей от 18 городов: Бургоса, Сории, Сеговии, Авилы, Вальядолида, Леона, Саламанки, Са- моры, Торо, Толедо, Куэнки, Гвадалахары, Мадрида, Севильи, Кордовы, Хаэна, Мурсии и Гранады. В 1567 г. Филиппу удалось добиться того, что представителей городов больше не связыва- ли обязательные мандаты, на заседаниях они могли принимать решения независимо, по своему усмотрению. Даже если власть кортесов нисколько не убавилась, влияние короля на них воз- росло, что подготовило путь к абсолютизму в Испании.

Филиппу II удалось значительно оттеснить высшее испан- ское дворянство от центров власти, высших органов управле- ния и кортесов. Разумеется, король уважал широкую судеб- ную и общественно-политическую компетенцию порой почти неограниченной власти дворянства, а также церкви и горо- дов. Повседневная жизнь преобладающего большинства почти восьмимиллионного (1590) населения Испании в значительной степени определялась местными и региональными фактора- ми, большинство жителей пребывали в зависимости от мест- ных господ, прежде всего грандов. К концу правления Филип- па II эта группа высшей аристократии, сокращенная Карлом V до 25 семей, благодаря королевским привилегиям вырос- ла. Так, например, Филипп возвысил друзей детства, князей Эболи, ставших позднее дельными советниками, до звания грандов, и тем самым расширил королевскую клиентелу в вы- сшем кастильском дворянстве. Основная же масса благород- ного сословия — около 10% всего населения (на порядок боль- ше, чем в других европейских странах) — состояла из среднего дворянства и мелкопоместных идальго. Последние по своему имущественному положению зачастую ничем не отличались от крестьян, что карикатурно изобразил М. Сервантес в «Дон Кихоте».

В течение XVI в. население в Испанском государстве без Португалии возросло при значительных региональных коле- баниях приблизительно на 40% (с 5,2 млн до приблизитель- но 8,1 млн). В преобладающем большинстве это были крестья- не, ремесленники и рыбаки. К началу столетия в растущих городах, превращающихся в политические, экономические и культурные центры страны, проживало 5%, а к концу столе- тия около 20% населения. Мадрид и Севилья превратились в процветающие центры; первый — благодаря пребыванию в нем двора и центральных органов власти, а вторая — благода- ря монополии на торговлю с Америкой. Во времена Филиппа II города представляли собой самые динамичные элементы об- щественного развития в Испанском королевстве. Здесь откры- вались новые ремесленные мастерские и мануфактуры по про- изводству шерстяных и шелковых тканей, славившихся своим высоким качеством во всей Европе. Вообще ремесло и ману- фактурная промышленность Испании переживали подъем в первой половине XVI в., что объясняется повышением спроса в связи с ростом населения и освоением заморских территорий.

Активная политика Филиппа II истощала финансовые ре- сурсы. Четырежды — в 1557, 1560, 1575 и 1596 г. — король был вынужден объявлять о неплатежеспособности государс- тва Финансовые кризисы были особенно драматичными при небывалом росте доходов. Экономика Испании, опиравшая- ся главным образом на сельское хозяйство и производство и торговлю шерстью и текстилем, хотя и переживала в резуль- тате роста населения в середине XVI в. значительный подъ- ем, но в 80-х гг. попала в затяжной кризис. В этой ситуации большую важность приобретали ресурсы итальянских и ни- дерландских владений, а также ввозимые из Америки благо- родные металлы.

В общей сложности ввозимые благородные металлы дали казне примерно 65 млн дукатов, причем в конце правления Филипп получал в год в 12 раз больше, чем в начале. Источ- ником дополнительных нерегулярных доходов являлась так- же продажа должностей, главным образом на местном уровне, и торговля дворянскими титулами. Регулярный годовой доход возрос приблизительно с 3 млн в 1559 г. до более чем 10 млн ду- катов в 1598 г. Налоговое бремя на среднего кастильского нало- гоплательщика за это время увеличилось примерно на 430%. Огромные денежные суммы, поглощаемые политикой Филип- па в основном расходовались за пределами Испании или попа- дали в карманы иностранных торговцев и банкиров. Попытки добиться средне- и долгосрочного увеличения государствен- ных доходов неоднократно стояли в центре повседневных госу- дарственных забот короля и часто воздействовали на внутри- и внешнеполитические решения Филиппа.

Источник