Все галактики острова вселенной

Вскоре после изобретения телескопа внимание наблюдателей привлекли многочисленные светлые пятна туманного вида, или туманности, видимые неизменно в одних и тех же местах в разных созвездиях. Их заносили в каталоги с чувством досады на то, что они мешают открывать кометы, имеющие вид таких же туманностей, но отличающиеся своим перемещением на фоне звездного неба, подобно планетам. К концу прошлого века у некоторых из них была обнаружена спиральная форма. В таких спиральных туманностях из туманного ядра, более яркого к центру, выходят ветви, или рукава, закручивающиеся вокруг ядра по спирали подобно часовой пружине.

Края этих туманностей оказались состоящими из множества чрезвычайно слабых звезд. Туманность оказалась, как говорят, разрешенной на звезды. Стало ясно, что ближе к центру сплошное туманное сияние получается лишь вследствие слияния для нас в одну сплошную массу мириадов звезд, расположенных очень тесно. Эти фотографии сразу показали, что перед нами не облако пыли, светящееся отраженным светом, и не облако разреженного газа, а чрезвычайно далекая звездная система.

Те спиральные туманности, которые еще не разрешены на звезды, — по-видимому, такие же звездные системы, только слишком далекие от нас, чтобы их структуру могли различить современные телескопы.

В 1944 году удалось разрешить на звезды и центральную часть спиральной туманности в Андромеде и обе небольшие туманности эллиптической формы. Оказалось, что они ее соседки.

До этого многие допускали, что эллиптические туманности и центральные части спиральных туманностей состоят не из звезд, а из газа или метеоритной пыли.

Спектры подтверждают звездную природу спиральных туманностей. Это спектры поглощения, очень похожие на спектр Солнца; они показывают, что большинство звезд в них — желтые звезды солнечного типа. По смещению темных линий в спектрах спиральных туманностей определяют скорости их движения. Как целое они движутся со скоростью сотен километров в секунду.

Окончательно природа спиральных туманностей вскрылась, когда в них на упомянутых фотографиях были найдены и цефеиды, и долгопериодические переменные, и яркие голубоватые звезды. Позднее открыли в спиральной туманности Андромеды, на ее краях, шаровые звездные скопления, вполне подобные окружающим нашу Галактику, но вследствие их дальности едва отличимые по своему виду от ярких звезд.

Были открыты в спиральных туманностях и огромные клочья разреженного газа, дающие спектр из ярких линий и опять-таки подобные тем, какие кое-где встречаются в межзвездном пространстве внутри Галактики.

Спиральная туманность Андромеды кажется больше и ярче всех потому, что она ближе всего к нашей Галактике. Расстояние до нее составляет 850 тысяч световых лет. Вот оно, это ближайшее расстояние! Свет ее, доходящий сейчас до нас, покинул туманность Андромеды в ту пору, когда на Земле не было еще человечества, но и тогда она выглядела так же, как выглядит сейчас. Размер ее составляет около 50 тысяч световых лет по диаметру, но в направлении, перпендикулярном к плоскости ее наибольшего распространения, она во много раз тоньше — сильно сплющена. Сопоставляя вид туманностей, таких, как в Треугольнике (почти круглых внешних очертаний), в Андромеде (продолговатой или эллиптической) и в Деве (веретенообразной), мы должны заключить, что различие их вида определяется поворотом (ракурсом) по отношению к нам.

Очевидно, эти звездные системы (которые мы теперь имеем полное право называть галактиками, поскольку они — такие же громадные звездные системы, как наша Галактика) имеют сплющенную чечевицеобразную или линзообразную форму и зачастую спиральную структуру. Галактика в туманности Треугольника лежит перед нами «плашмя», галактика в созвездии Андромеды своей плоскостью симметрии наклонена к нам, а галактика в созвездии Девы повернута к нам ребром. Кстати сказать, вдоль веретена, каким она представляется, видна темная полоска. Такие темные полоски видны у многих галактик веретенообразного вида. Несомненно, что это — скопление темных туманностей, состоящих из метеоритной пыли, концентрирующихся к плоскости их экватора. В других галактиках, менее к нам наклоненных, также можно заметить темные области на фоне сияющей массы ядра, в рукавах и между рукавами спиральных завитков. Этим дополняется сходство далеких галактик с нашей Галактикой.

Оказалось, что галактики вращаются вокруг своей короткой оси, перпендикулярной к плоскости их экватора. Спиральная галактика в Андромеде во внешних своих частях вращается, как твердое тело, например как колесо телеги. Это означает, что внешние ее части, дающие мало света и содержащие, казалось бы, поэтому мало звезд, тем не менее имеют большую массу. В исследованной недавно галактике в созвездии Треугольника внутренние части, до расстояния в 3 тысячи световых лет от центра, также вращаются как твердое тело. Наружу, наоборот, скорость вращения уменьшается очень быстро. Отсюда следует, что, в противоположность галактике, находящейся в Андромеде, здесь большая часть массы сосредоточена в центральном ядре. Масса эта составляет миллиард масс Солнца, как это устанавливается вычислением на основании наблюденной скорости вращения.

Звезды в пространстве группируются, как мы видим, в гигантские системы преимущественно спиральной формы. Последние, как острова, раскинуты в безбрежном океане вселенной. Острова вселенной или островные вселенные — вот как часто именуются галактики. В некоторых местах, как, например, в созвездии Девы, галактики группируются в облака галактик — острова вселенной образуют архипелаг. В некоторых местах неба в телескоп или на фотографии можно насчитать больше далеких островов вселенной, чем отдельных звезд, относящихся к нашей Галактике.

Масса нашей Галактики, оцениваемая сейчас разными способами, равна двумстам миллиардам масс Солнца, причем 1/1000 ее заключена в межзвездных газе и пыли. Масса галактики в Андромеде почти такова же, а масса галактики в Треугольнике оценивается в двадцать раз меньше.

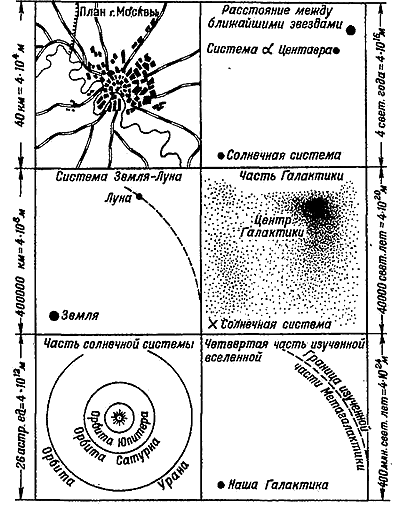

«Где граница мира и что за ней?» постоянно спрашивало себя человечество, пока развитие философии, приведшее к основным положениям диалектического материализма, не заставило нас признать, что у вселенной, или мира, нет границ. Это убеждение поддерживается всем развитием науки.

Было время, корда богословы исчисляли границу мира как расстояние до сферы неподвижных звезд в 700 тысяч километров. Это стало сомнительным уже после измерения расстояния до ближайшего небесного тела — Луны (385 тысяч километров). Еще дальше отодвинулись границы вселенной с определением расстояния Земли и планет от Солнца. Измеренные потом расстояния до звезд превзошли самые щедрые оценки расстояния до границы мира, а теперь известны галактики, отстоящие от нас на сотни миллионов световых лет.

Несомненно, что когда удастся исследовать подробнее более далекие от нас галактики, среди них окажутся такие, которые не уступят нашей ни по размеру, ни по массе, а может быть, будут и больше, чем она. Но, в конце концов, убедившись, что Земля не центр мира, что она не наибольшая из планет, что наше Солнце не самое большое, не самое яркое, не можем ли мы после всех этих ударов по нашему ложному самолюбию наконец «позволить себе роскошь» считать, что мы живем в одной из наибольших галактик, хотя и на ее краю?

Мы с вами — жильцы крайнего флигеля, но одного из самых крупных домов звездного города, называемого вселенной.

В наше время некоторые идеалистически настроенные ученые зарубежных стран стремятся доказать в угоду религии, что мир хотя и безграничен, но конечен, как глобус для ползающего по нему муравья.

Такие ученые вычисляли «радиус мира», но уже не раз развитие наблюдательной астрономии опрокидывало все их расчеты, приводя к открытию галактик, лежащих от нас дальше, чем позволял их «радиус мира».

В настоящее время самому большому в мире телескопу доступны на всем небе около 100 миллионов островных вселенных, или галактик.

Расстояния до наиболее далеких из них доходят до 600 миллионов световых лет.

Все видимые галактики, а также и великое множество других, более далеких, которые будут открыты гигантскими телескопами будущего, образуют великое скопление галактик, называемое метагалактикой. Если галактики — острова вселенной, то метагалактика — это огромнейший архипелаг, а когда мы дойдем со своими телескопами до границ метагалактики, то, быть может, будут открыты другие метагалактики, подобные нашей, и так без конца.

Подведем итог развитию наших знаний о месте человека во вселенной, насколько мы представляем себе сейчас ее строение. Представим этот итог в виде вашего адреса, уважаемый читатель. Мы позволим себе для примера этот адрес написать сами и лишь последние строчки попросим заполнить вас.

Источник

Галактики — острова Вселенной

Вскоре после изобретения телескопа внимание наблюдателей привлекли многочисленные светлые пятна туманного вида, так и названные туманностями, видимые неизменно в одних и тех же местах в разных созвездиях. Их заносили в каталоги, но главным образам с чувствам досада на то, что они мешают открывать кометы, имеющие вид таких же туманностей, но отличающиеся своим перемещением на фоне звездного неба, подобно планетам.

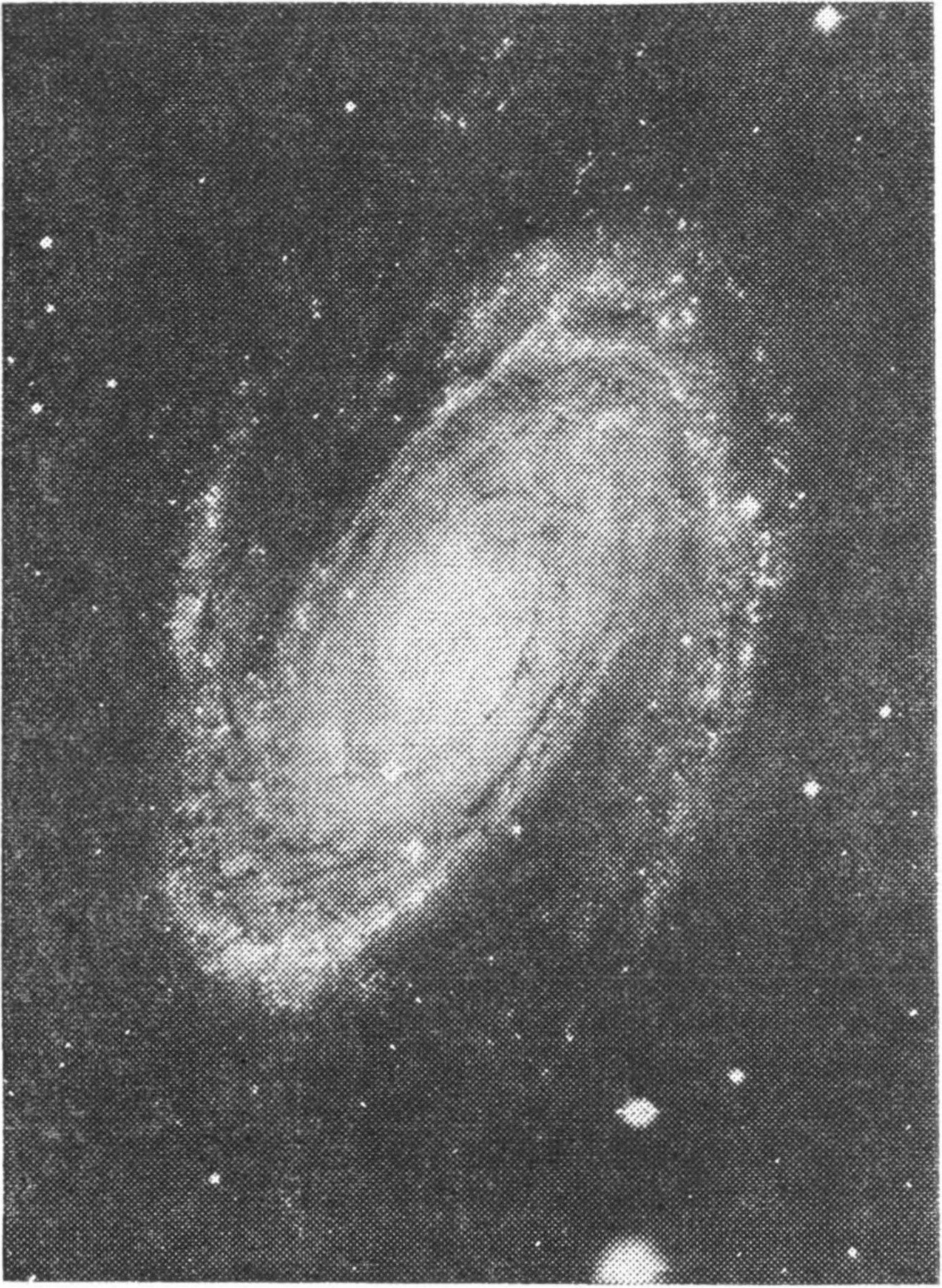

Первый такой каталог составил в XVIII веке француз Мессье. По этому каталогу, включающему около сотни объектов, туманности и звездные скопления обозначаются номерами после буквы M. Например, шаровое скопление в Геркулесе M 13, большая туманность в Андромеде M 31, в Треугольнике M 33. О другом подобном каталоге (NGC) мы говорили ранее (с. 533). С помощью светосильных телескопов Вильям Гершель и его сын Джон, а затем Росс (тоже в Англии) открыли множество таких туманных пятен, а к концу прошлого века у некоторых из них Россом была обнаружена спиральная форма. В таких спиральных туманностях из туманного ядра, более яркого к центру, выходят ветви или рукава, закручивающиеся вокруг ядра по спирали подобно часовой пружине. Что представляют они собой, — долго гадали, пока в 1924 г. Хабблу не удалось получить с помощью крупнейшего в то время телескопа исключительно резкие фотографии спиральных туманностей. Края этих туманностей оказались состоящими из множества чрезвычайно слабых звезд — туманность, как говорят, была разрешена на звезды. Стало ясно, что ближе к центру сплошное туманное сияние получается лишь вследствие слияния для нас в одну сплошную массу мириад звезд, расположенных очень тесно. Эти фотографии сразу показали, что перед нами не облака пыли, светящие отраженным светом, и не облака разреженного газа, а чрезвычайно далекие звездные системы, в которых звезд несравненно больше, чем в шаровых звездных скоплениях.

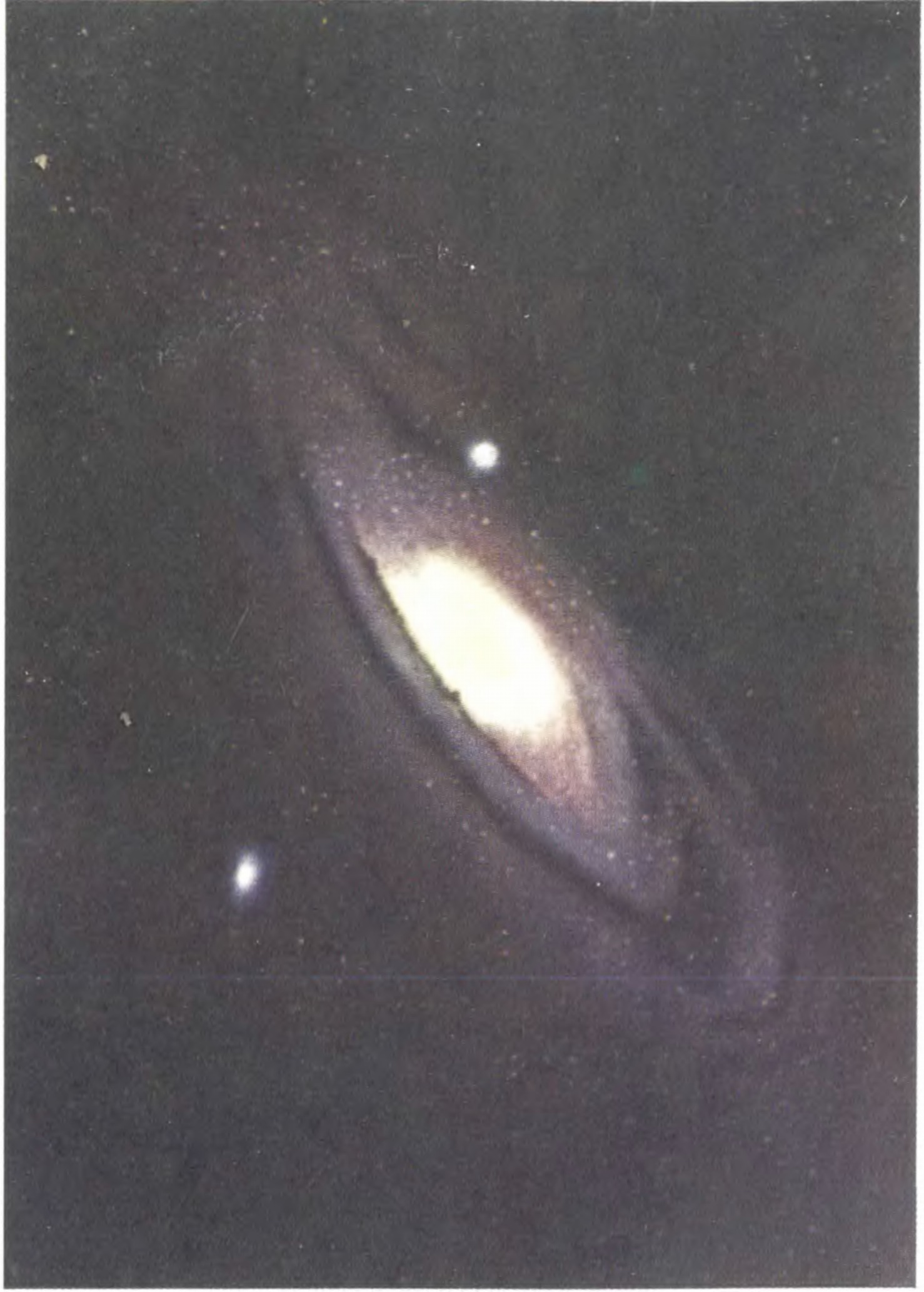

Рис. 180. Спиральная галактика M 81.

Те маленькие спиральные туманности, которые еще не разрешены на звезды, несомненно, такие же звездные системы, только слишком далекие от нас, чтобы их структуру могли различить современные телескопы.

Рис. 181. Галактика в созвездии Андромеды с отмеченными новыми звездами и цефеидами.

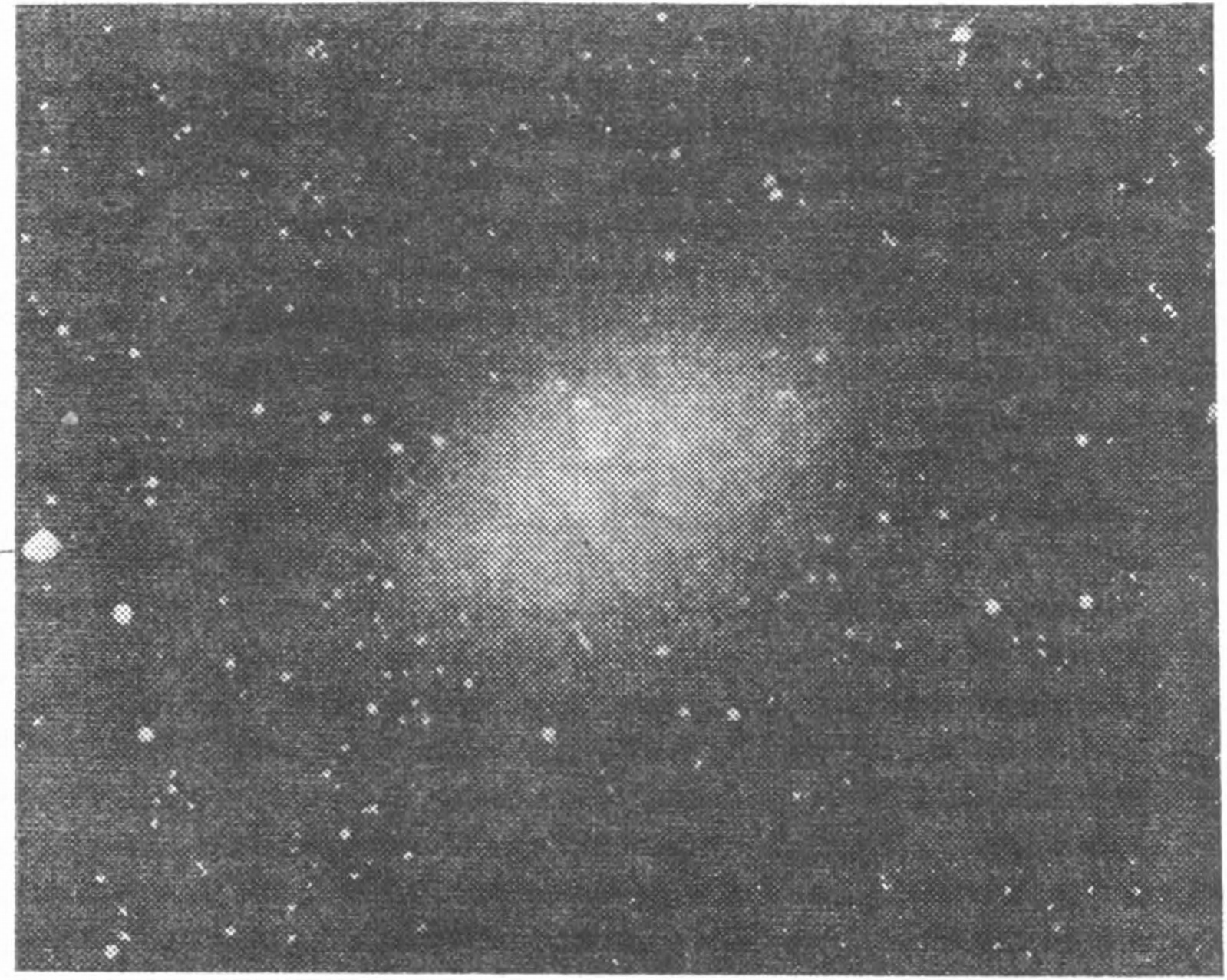

В 1944 г. Бааде удалось разрешить на звезды и центральную часть спиральной туманности в Андромеде M 31 и две небольшие туманности эллиптической формы — ее соседки. До этого многие допускали, что эллиптические туманности и центральные части спиральных туманностей состоят не из звезд, а из газа или космической пыли.

Спектры подтверждают звездную природу ядер эллиптических и спиральных туманностей. Это спектры, очень похожие на спектр Солнца, показывающие, что большинство звезд в них — желтые и красные. Спиральные ветви состоят из более горячих белых звезд. По смещению темных линий в спектрах спиральных туманностей можно было определить скорости их движения. Как целое, они движутся со скоростями в сотни километров в секунду.

Окончательно природа спиральных туманностей вскрылась, когда в них на упомянутых фотографиях были найдены и цефеиды, и долгопериодические переменные, и яркие голубоватые звезды. Позднее открыли в спиральной туманности Андромеды шаровые звездные скопления, вполне подобные скоплениям нашей Галактики, но вследствие их дальности едва отличимые по своему виду от ярких звезд. Были открыты в спиральных туманностях и огромные клочья разреженного газа, дающие спектр из ярких линий и опять-таки подобные тем, какие кое-где встречаются в межзвездном пространстве внутри Галактики. Выяснилось, что в шаровых звездных скоплениях, а также в эллиптических звездных системах составляющие их звезды образуют другую диаграмму спектр — светимость, чем та, о которой мы говорили раньше и которая относится к звездам, составляющим спиральные ветви и неправильные, клочковатые звездные системы типа Магеллановых Облаков. Они видны невооруженным глазом и похожи на обрывки Млечного Пути.

Точнее всего расстояния, а следовательно, и размеры, определяются по Видимому блеску цефеид, когда последние наблюдаются в данной галактике. Это возможно сделать только для ближайших галактик. До более далеких галактик расстояние определяют по видимому блеску находящихся в них наиболее ярких звезд-сверхгигантов. В эллиптических галактиках, похожих по виду на шаровые скопления нашей Галактики, но только гигантских размеров, звезд-сверхгигантов нет.

Из эллиптических галактик интересна самая яркая и большая галактика M 87, главная в скоплении галактик в Деве. Эта гигантская галактика имеет свиту из нескольких сотен шаровых звездных скоплений, которые на фотографии, ввиду их дальности, с трудом отличимы от звезд. С другой стороны, эллиптические галактики — спутники большой спирали в Андромеде (М 31)—гораздо меньше, чем M 87. Недавно открыты карликовые эллиптические галактики, лишь в несколько раз более крупные и яркие, чем типичное шаровое скопление.

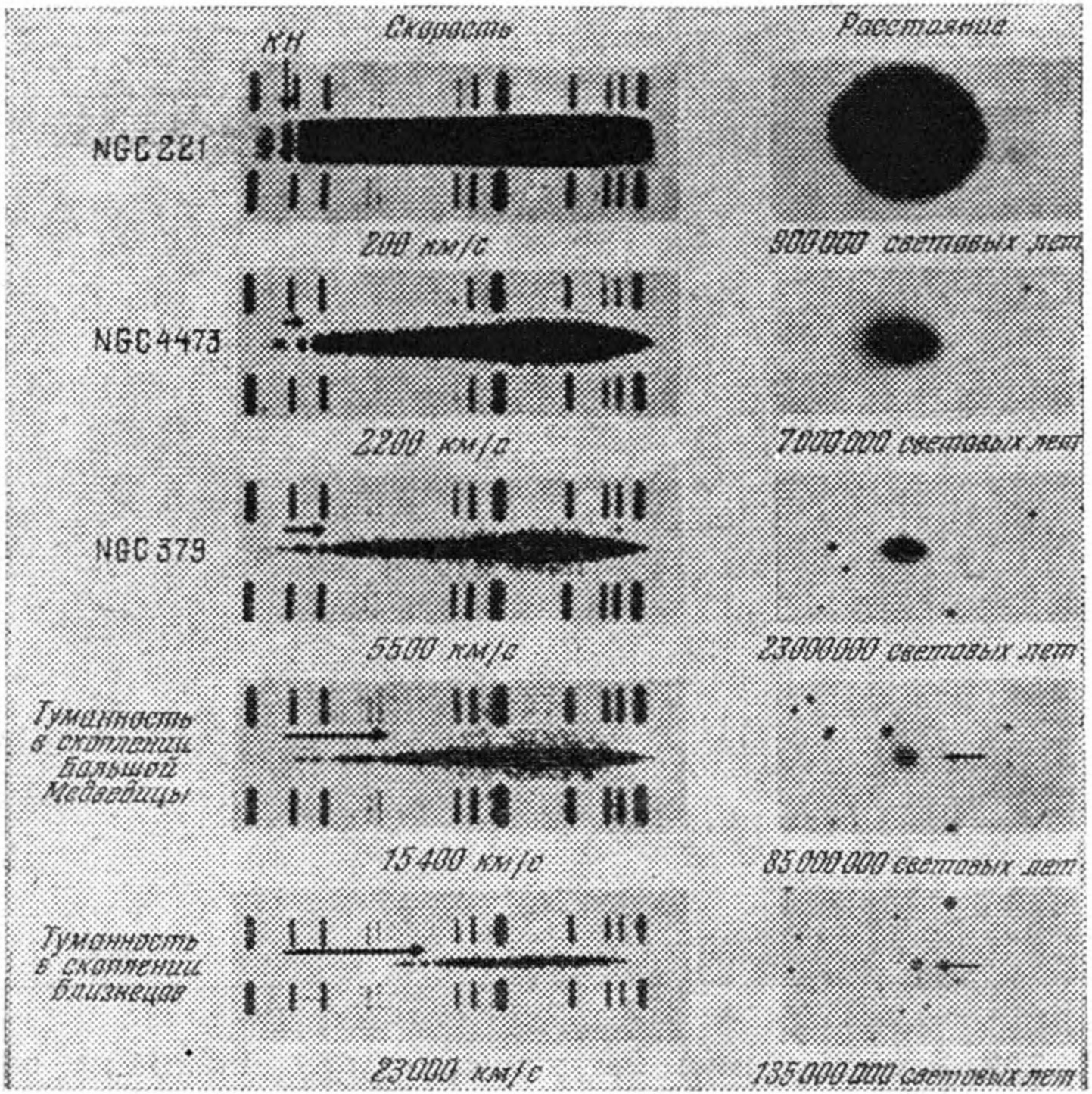

Большинство галактик так далеки, что в них отдельных звезд не видно. Поэтому названные выше способы определения расстояний к ним неприменимы. В то же время светимости и линейные размеры галактик так разнообразны, что ни их видимый угловой диаметр, ни их видимый блеск не могут служить мерой расстояния. Расстояния до них оценивают по удивительному свойству совокупности всех галактик, открытому Хабблом.

Рис. 182. Эллиптическая галактика, «разрешенная» на звезды

По изучению галактик с уже известными расстояниями и скоростями движения по лучу зрения выяснилось, что линии их спектра смещены к красному его концу на величину, пропорциональную их расстоянию. Это удивительнейшее явление называется красным смещением. Его величину можно выразить по принципу Доплера скоростью движения по лучу зрения. Эта скорость удаления от нас накладывается, так сказать, на собственную лучевую скорость галактик, которая для них всех не превышает нескольких сотен километров в секунду. Для близких галактик такая собственная скорость и красное смещение по величине одного порядка, но для далеких красное смещение гораздо больше — тысячи и десятки тысяч километров в секунду. Поэтому расстояние до далеких галактик по их красному смещению определяется как раз с наименьшей относительной ошибкой. Например, если есть тесная группа галактик, то в ней относительно друг друга отдельные члены движутся со скоростью 200—400 км/с, а в среднем группа, как целое, может иметь красное смещение 1000 или 10000 км/с. По современной оценке «постоянная Хаббла» — возрастание красного смещения на каждые 3000000 световых лет (на 1000000 парсек) составляет около 100 км/с. Для приведенного примера в первом случае расстояние до галактик было бы около 10 млн. парсек, с возможной ошибкой не более 20—30%. Во втором случае расстояние было бы 100 млн. парсек с ошибкой не более 2—3%.

Рис. 183. Красное смещение в спектрах, растущее с расстоянием до них. Рядом показано примерное относительное уменьшение видимого размера крупных галактик с увеличением красного смещения.

Цветная фотография галактики в созвездии Андромеды, полученная Миллером на 5-метровом телескопе Паломарской обсерватории (США). Хорошо заметна разница между голубоватым цветом спиральных ветвей и красновато-желтым цветом центральной части.

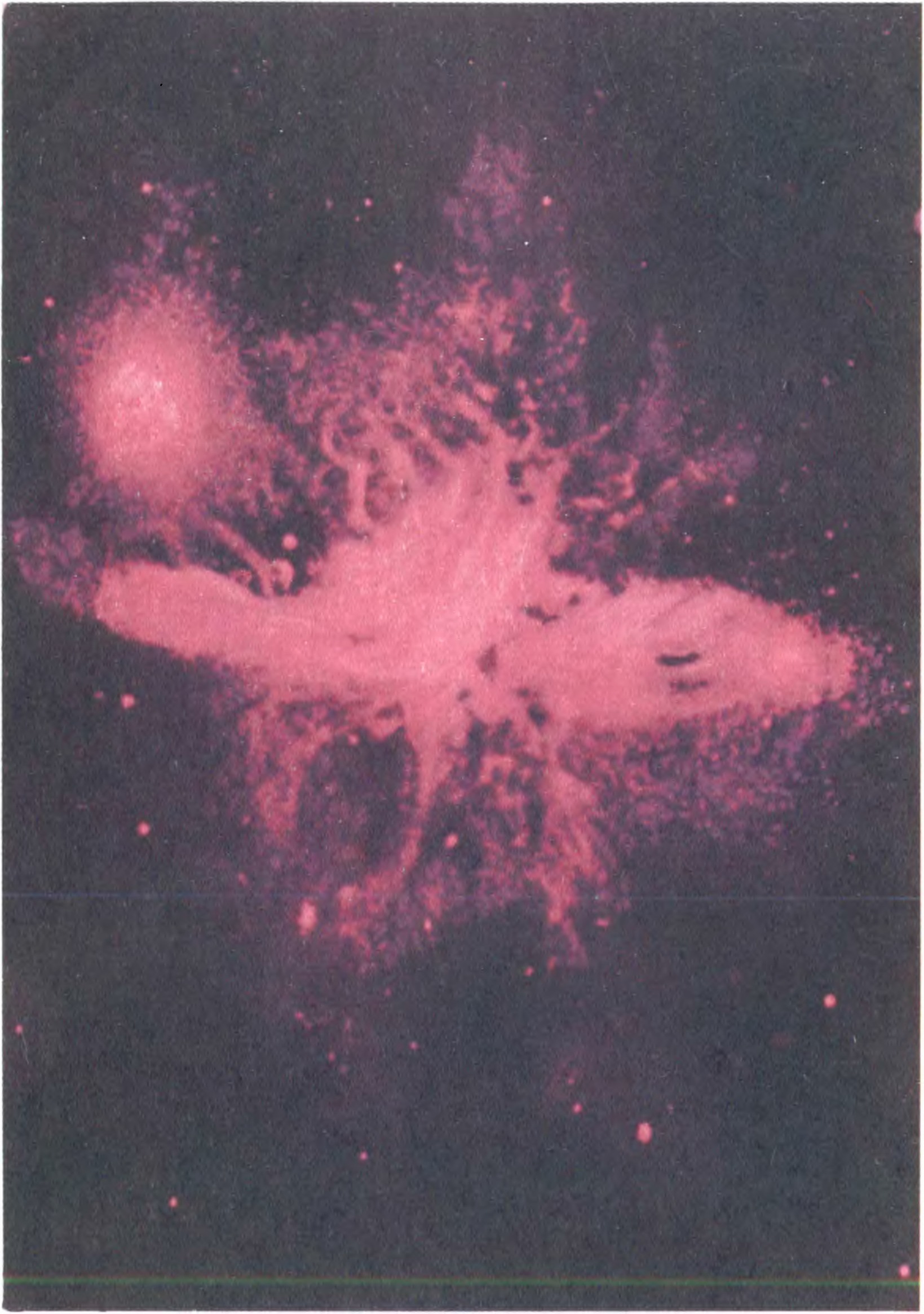

Туманность M 82, снятая через светофильтр, пропускающий только излучение красной линии азота.

Спиральная туманность Андромеды кажется больше и ярче всех потому, что она крупная и ближе всего к нашей Галактике (ближе нее к нам только Магеллановы Облака, о которых мы скоро расскажем). Расстояние от нее составляет два с четвертью миллиона световых лет — вот оно, это ближайшее расстояние! Свет ее, доходящий сейчас до нас, покинул туманность Андромеды в ту пору, когда на Земле не было еще человечества. Размер ее составляет более 100000 световых лет по диаметру, но в направлении, перпендикулярном к плоскости ее наибольшего распространения, она во много раз тоньше, — она сильно сплющена. Сопоставляя вид туманностей, таких, как в Треугольнике (почти круглых внешних очертаний), в Андромеде (продолговатой) и в Деве (веретенообразной), мы должны заключить, что различие их вида определяется их поворотом (ракурсом) по отношению к нам. Очевидно, такие звездные системы (которые мы теперь имеем полное право называть галактиками, поскольку они такие же громадные звездные системы, как и наша Галактика) имеют сплющенную чечевицеобразную или линзообразную форму и зачастую спиральную структуру. Галактика в туманности Треугольника лежит перед нами «плашмя», галактика в созвездии Андромеды своей плоскостью симметрии наклонена к нам, а галактика в созвездии Девы повернута к нам ребром. Кстати сказать, вдоль веретена, каким она представляется, видна темная полоска. Такие темные полоски видны у многих галактик веретенообразного вида (см. рис. 116). Несомненно, что это, как показал Кэртис (США), — скопление темных туманностей, состоящих из пыли и концентрирующихся к плоскости их экватора. В других галактиках, менее к нам наклоненных, также можно заметить темные области на фоне сияющей массы ядра, в рукавах и между рукавами спиральных завитков. Поглощающее вещество есть во всех галактиках, а не только в тех, которые повернуты к нам ребром. Этим дополняется сходство далеких галактик с нашей Галактикой.

Устанавливая на щель спектрографа разные части изображения галактик, даваемые объективом телескопа, можно было измерить их лучевую скорость. Оказалось, что галактики вращаются вокруг своей короткой оси, перпендикулярной к плоскости их экватора. Спиральная галактика в Андромеде во внутренних своих частях вращается как твердое тело, например, как колесо телеги. Это означает, что внутренние ее части, дающие мало света и содержащие, казалось бы, поэтому мало звезд, тем не менее имеют большую массу. В галактике в созвездии Треугольника M 33 внутренние части, до расстояния в 3000 световых лет от центра, также вращаются как твердое тело. Наружу, наоборот, скорость вращения уменьшается очень быстро. Отсюда следует, что как и в галактике, находящейся в Андромеде, большая часть массы сосредоточена в центральной области звездной системы. Масса эта составляет почти сотню миллиардов масс Солнца, как это устанавливается вычислением на основании наблюденного закона и скорости вращения.

В.А. Амбарцумян рассчитал, какова была бы яркость той области нашей Галактики, в которой находится Солнечная система, если бы мы могли посмотреть на Галактику издали, так, как мы видим другие звездные системы. Сравнивая эту вычисленную яркость с яркостью различных мест в галактике Андромеды, он пришел к неожиданному выводу.

В галактике Андромеды плотность звезд в пространстве, соответствующая плотности звезд в нашей Галактике в окрестностях Солнца, имеется на расстоянии 5000 световых лет от ее центра, — там, где на фотографиях находятся едва-едва видимые края этой галактики.

Следовательно, по аналогии предполагает Амбарцумян, мы с вами живем на самой далекой окраине своей звездной системы, где население очень редкое. Вероятно, мы находимся за пределами спиральных ветвей, где звездная плотность уменьшена.

Звезды в пространстве группируются, как мы видим, в гигантские системы, часто спиральной формы. Они, как острова, раскинуты в безбрежном океане Вселенной. Острова Вселенной или островные вселенные — вот как часто именуются галактики. В некоторых местах, как, например, в созвездии Девы, галактики группируются в облака галактик — острова Вселенной образуют архипелаг. Облака галактик или группы островов Вселенной напоминают рассеянные звездные скопления, но неизмеримо большего масштаба.

Некоторое время астрономов смущало большое различие между размерами нашей Галактики и других галактик. История науки приучила астрономов к скромности, которой как раз не отличались их предки, считавшие свою Землю центром мира и свое положение во Вселенной особенным.

В тридцатых годах, как мы видели, было окончательно обнаружено поглощение света в Галактике. Учет его влияния на видимый блеск звезд привел к значительному сокращению размеров Галактики. С другой стороны, расстояния, а следовательно, и размеры других галактик оказались несколько большими, чем находили вначале, так как тщательное измерение фотографий выявило слабо светящиеся внешние части галактик, оставшиеся ранее незамеченными. В результате размеры нашей Галактики и других оказались менее отличными друг от друга.

Источник