Кот Шредингера: суть эксперимента простыми словами

Приветствую Вас, друзья!

Каждый человек, пользующийся интернетом, встречал загадочное словосочетание «кот Шрёдингера». Данный термин является названием известного мысленного эксперимента, предложенного австрийским физиком Эрвином Шрёдингером. Этот ученый известен тем, что является одним из создателей такого важного раздела физики как квантовая механика. Давайте поговорим о том, что такое кот Шредингера простыми словами, и узнаем, в чем суть эксперимента.

В чём суть эксперимента?

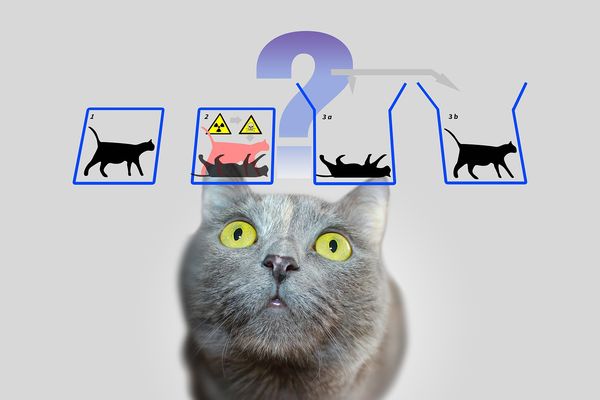

Представьте себе металлический ящик с толстыми звуконепроницаемыми стенками. Внутри находится кот. Пока ящик закрыт, внешний наблюдатель не может знать, что происходит с котом. В этом же ящике находится хитроумный механизм, который автор назвал «адская машинка». Он содержит капсулу со смертельным ядом и одно ядро вымышленного радиоактивного элемента, период полураспада которого составляет 1 час.

Теперь закроем ящик ровно на 1 час. Если за время эксперимента атом распадется, то механизм сработает, и кот погибнет. При этом вероятность такого исхода составляет ровно 50%. Узнать результат эксперимента можно, только открыв контейнер. Но в каком состоянии находится кот перед самым открытием? Согласно формальной логике, состояние кота полностью соответствует состоянию ядра. Ядро целое – кот Шрёдингера жив, ядро распалось – кот погиб. И вот здесь начинается самое интересное.

Квантовая механика утверждает, что нестабильное ядро пребывает в суперпозиции – одновременно является и целым, и распавшимся. Но тогда получается, что кот тоже одновременно и жив, и мёртв. И из состояния неопределенности его выводит ученый, открывающий ящик через час после начала эксперимента.

Существует распространенное заблуждение, что Эрвин Шрёдингер придумал данный эксперимент, чтобы объяснить простыми словами основы квантовой механики. Но ученый был известным критиком общепринятой интерпретации КМ и своим экспериментом пытался показать её очевидные недостатки.

Для Шрёдингера было важно показать, что один из ключевых принципов общепринятой интерпретации квантовой механики теряет смысл при взаимодействии квантового мира с макрообъектами. Именно поэтому в эксперименте фигурирует нестабильное атомное ядро. Ученый показательно связал состояния субатомного объекта, пребывающего в состоянии квантовой неопределенности, и объекта макромира, хорошо знакомого и привычного каждому из нас.

Объяснение эксперимента Шрёдингера

Нестабильное атомное ядро можно рассматривать как объект квантового мира, поскольку оно может пребывать в одном из двух определенных состояний: распавшееся или не распавшееся. При этом до факта наблюдения оно пребывает одновременно в обоих состояниях (такое смешанное состояние называется «суперпозицией»).

Смысл эксперимента Шрёдингера простыми словами можно объяснить так:

- Состояние кота непосредственно связано с состоянием атомного ядра (жизнь прекращается в момент распада);

- Если мы говорим, что ядро одновременно существует в двух противоположных состояниях, то же самое можно сказать и про кота (и жив, и мёртв одновременно);

- Однозначно судить о состоянии кота (и атома) можно только после открытия ящика (то есть, когда произойдёт взаимодействие наблюдателя с системой, которая до этого была изолирована);

- С точки зрения здравого смысла нельзя сказать, что кот Шрёдингера и жив, и мёртв одновременно, а его состояние определяется в тот момент, когда исследователь открывает контейнер;

- Но квантовая механика говорит именно об этом.

Таким образом, цель эксперимента Шрёдингера заключалась в том, чтобы продемонстрировать противоречие одного из ключевых принципов квантовой механики логике и здравому смыслу. Автор настаивал, что общепринятая копенгагенская интерпретация КМ неполна, поскольку в ней не описаны чёткие критерии, при которых происходит так называемый коллапс волновой функции (тот самый момент, когда суперпозиция сменяется одним из возможных состояний).

Что хотел показать Шрёдингер

Эрвин Шрёдингер посвятил значительную часть жизни теоретическим исследованиям в области квантовой механики, поэтому точно не был её противником или критиком. Ученого не устраивала копенгагенская интерпретация, которую его коллеги приняли как наиболее обоснованную. Доводя один из ключевых тезисов квантовой механики до абсурда, он не пытался его опровергнуть, а лишь обращал внимание на неполноту общепринятой интерпретации.

Он считал, что для полноты необходимо точное определение условий, при которых происходит коллапс волновой функции (то есть, система переходит из суперпозиции в одно определенное квантовое состояние). Из принятых тогда формулировок можно было заключить, что человек способен влиять на состояние материи буквально одним взглядом. И якобы именно в момент наблюдения система переходит из суперпозиции в одно конкретное состояние.

Говоря простыми словами, если рассматривать эксперимент Шрёдингера в рамках копенгагенской интерпретации, то кот становится живым или мёртвым лишь тогда, когда учёный открывает ящик, а вовсе не в момент срабатывания «адской машинки». Ученый не оспаривал существование суперпозиции и принципа неопределенности в квантовом мире. Он оспаривал так называемый «парадокс наблюдателя», согласно которому именно наблюдатель в момент наблюдения выводит систему из состояния суперпозиции.

Заключение

Существует известная шутка Альберта Эйнштейна о парадоксе наблюдателя: «Неужели вы думаете, что Луна существует только тогда, когда вы на неё смотрите?». При этом он не был противником квантовой механики, а лишь указывал коллегам на серьезную брешь в этой фундаментальной области знаний.

Шрёдингер поставил перед собой такую же задачу. Он решил доказать всем, что не наблюдатель определяет состояние системы, и судьба кота определяется отнюдь не в тот момент, когда открывается коробка.

Напоследок остаётся лишь добавить, что рассмотренный сегодня эксперимент является мысленным. А значит, ни один кот во время его проведения не пострадал.

Источник

Вселенная как симуляция: что думает кот Шредингера?

Известный компьютерный специалист Ризван Вирк в интервью Vox рассуждает, живем ли мы в компьютерной имитации и когда мы сами научимся создавать такие симулированные миры

Живем ли мы в компьютерной симуляции? Вопрос кажется абсурдным. Тем не менее, есть множество умных людей, убежденных, что это не только возможно, но и, скорее всего, правда.

В авторитетной статье, которая лежит в основе этой теории, оксфордский философ Ник Бостром показал, что по крайней мере одна из трех возможностей верна: 1) все человекоподобные цивилизации во Вселенной вымирают до того, как выработают технологические возможности для создания симулированной реальности; 2) если какие-либо цивилизации действительно достигнут этой фазы технологической зрелости, ни одна из них не запустит симуляции; или 3) развитые цивилизации имеют возможность создавать очень много симуляций, а это означает, что симулируемых миров гораздо больше, чем несимулируемых.

Бостром заключает, что мы не можем знать наверняка, какой вариант соответствует действительности, но все они возможны — и третий выглядит наиболее вероятным. Это сложно уложить в голове, но в этом рассуждении есть определенный смысл.

Ризван Вирк, специалист по теории вычислительных машин и дизайнер видеоигр, опубликовал в 2019 году книгу «Гипотеза симуляции», в которой аргумент Бострома исследуется гораздо более подробно. Он прослеживает путь от сегодняшних технологий к так называемой «точке симуляции» — моменту, когда мы сможем построить реалистичную симуляцию, подобную «Матрице». Я попросил Вирка рассказать об этой теории.

Шон Иллинг: Притворюсь, что я абсолютно ничего не знаю о «гипотезе симуляции». Что, черт возьми, это за гипотеза?

Ризван Вирк: Гипотеза симуляции — это современный эквивалент идеи, существующей уже некоторое время, что физический мир, в котором мы живем, включая Землю и остальную часть физической Вселенной, на самом деле результат компьютерного моделирования.

Можно представить это как видеоигру с высоким разрешением, в которой все мы — персонажи. Лучший способ понять это в рамках западной культуры — фильм «Матрица», который многие люди видели. Даже если и не видели — это уже культурный феномен, выходящий за рамки киноиндустрии.

В этом фильме Киану Ривз, играющий Нео, встречает парня по имени Морфеус, названного в честь греческого бога снов, и Морфеус дает ему выбор: принять красную или синюю таблетку. Если он примет красную таблетку, то проснется и осознает, что вся его жизнь, включая работу, дом, в котором он жил, и все остальное, было частью сложной видеоигры, и он просыпается в мире за ее пределами.

Это основная версия гипотезы симуляции.

Живем ли мы сейчас в симулированной Вселенной?

В физике есть множество загадок, которые проще объяснять гипотезой симуляции, чем материальной гипотезой.

Мы просто многого не понимаем о нашей реальности, и я думаю, что скорее мы находимся в какой-то смоделированной Вселенной, чем нет. Это гораздо более сложная видеоигра, чем игры, которые мы производим, точно так же, как сегодня World of Warcraft и Fortnite намного сложнее, чем Pac-Man или Space Invaders. Потребовалось пару десятилетий на то, чтобы понять, как моделировать физические объекты с помощью 3D-моделей, а затем как визуализировать их с помощью ограниченных вычислительных мощностей, что в конечном итоге привело к потоку онлайн-видеоигр.

Я думаю, что шансы на то, что мы действительно живем в симуляции, велики. Нельзя сказать это со 100% уверенностью, но есть много свидетельств, указывающих в этом направлении.

Когда вы говорите, что в нашем мире есть аспекты, которые имели бы больше смысла, будь они частью симуляции, что конкретно вы имеете в виду?

Ну, есть несколько различных аспектов. Один из них — загадка, которую называют квантовой неопределенностью, то есть идея о том, что частица находится в одном из нескольких состояний, и вы не узнаете в каком именно, пока не увидите эту частицу.

Возьмем печально известный пример кота Шредингера, который, по теории физика Эрвина Шредингера, находится в коробке с радиоактивным веществом. Вероятность того, что кот жив, составляет 50%, и вероятность того, что он мертв — тоже 50%.

Здравый смысл подсказывает нам, что кот либо жив, либо мертв. Мы просто не знаем, потому что еще не заглянули в коробку, но мы увидим это, открыв коробку. Однако квантовая физика говорит нам, что кот одновременно и жив, и мертв, пока кто-нибудь не откроет коробку и не увидит его. Вселенная визуализирует только то, что можно увидеть.

Как кот Шредингера соотносится с видеоигрой или компьютерной симуляцией?

История разработки видеоигр — это оптимизация ограниченных ресурсов. Если бы вы спросили кого-нибудь в 1980-х, можете ли вы создать такую игру, как World of Warcraft, полноценную трехмерную игру или игру в виртуальной реальности, они ответили бы: «Нет, для этого потребуются все вычислительные мощности в мире. Мы не можем визуализировать все эти пиксели в реальном времени».

Но со временем появились методы оптимизации. Суть всех этих оптимизаций — «визуализировать только то, что можно увидеть».

Первой успешной игрой была Doom, очень популярная в 1990-х годах. Это был шутер от первого лица, и он мог отображать только световые лучи и объекты, которые хорошо видны с точки зрения виртуальной камеры. Это метод оптимизации, и это одна из вещей, которая напоминает мне видеоигры в физическом мире.

Я сделаю то, что всегда делают не-ученые, когда хотят показаться умными, и прибегну к принципу бритвы Оккама. Разве гипотеза о том, что мы живем в физическом мире из плоти и крови, не более простое и, следовательно, более вероятное объяснение?

А я обращусь к очень известному физику Джону Уилеру. Он был одним из последних, кто работал с Альбертом Эйнштейном и многими великими физиками XX века. По его словам, изначально считалось, что физика изучает физические объекты, что все сводится к частицам. Это то, что часто называют ньютоновской моделью. Но потом мы открыли квантовую физику и поняли, что все вокруг — поле вероятностей, а не физические объекты. Это была вторая волна в карьере Уилера.

Третьей волной в его карьере стало открытие, что на базовом уровне все вокруг — это информация, все основано на битах. Так Уилер придумал знаменитую фразу под названием «все из бита»: то есть все, что мы считаем физическим, на самом деле — результат битов информации.

Итак, я бы сказал, что если мир на самом деле не физический, если он основан на информации, то более простым объяснением может быть то, что мы находимся в симуляции, созданной на основе компьютерных вычислений и информации.

Есть ли в принципе способ доказать, что мы живем в симуляции?

Что ж, есть аргумент, выдвинутый оксфордским философом Ником Бостромом, который стоит повторить. Он говорит, что если хотя бы одна цивилизация дойдет до создания высокоточного симулятора, то она сможет создать миллиарды симулируемых цивилизаций, каждая с триллионами живых существ. Ведь все, что для этого нужно, — это больше вычислительной мощности.

Таким образом, он приводит аргумент о том, что больше шансов на существование симулированных существ, чем биологических, просто потому, что их быстро и легко создать. Следовательно, раз мы разумные существа, то с большей вероятностью мы симулированные, нежели биологические. Это скорее философский аргумент.

Если бы мы жили в компьютерной программе, я предполагаю, что программа состояла бы из правил, и эти правила могли бы быть нарушены или приостановлены людьми или существами, которые запрограммировали симуляцию. Но законы нашего физического мира кажутся довольно постоянными. Разве это не признак того, что наш мир — не симуляция?

Компьютеры действительно следуют правилам, но тот факт, что правила применяются всегда, не подтверждает и не опровергает того, что мы можем быть частью компьютерного моделирования. С этим связана концепция, называемая вычислительной непреодолимостью, которая гласит: чтобы что-то выяснить, недостаточно просто вычислить это в уравнении, нужно пройти все шаги, чтобы понять, каким будет конечный результат.

И это часть раздела математики, называемого теорией хаоса. Знаете эту идею, что бабочка махнет крыльями в Китае, и это приводит к урагану где-то в другой части планеты? Чтобы понять это, нужно реально смоделировать каждый шаг. Само по себе ощущение, что некие правила работают, не означает, что мы не участвуем в симуляции. Наоборот, это может быть еще одним доказательством того, что мы находимся в симуляции.

Если бы мы жили в такой убедительной симуляции, как «Матрица», была бы какая-нибудь заметная разница между симуляцией и реальностью? Почему вообще важно в конечном итоге, реален наш мир или иллюзорен?

По этой теме ведется много споров. Некоторые из нас не хотят ничего знать и предпочитают принять метафорическую «синюю таблетку», как в «Матрице».

Вероятно, самый важный вопрос заключается в том, кто мы в этой видеоигре — игроки или компьютерные персонажи. Если первое, то это означает, что мы просто играем в видеоигру жизни, которую я называю Великой Симуляцией. Думаю, многие из нас хотели бы это знать. Мы хотели бы знать параметры игры, в которую играем, чтобы лучше понимать ее, лучше ориентироваться в ней.

Если же мы симулированные персонажи, то, на мой взгляд, это более сложный и более пугающий ответ. Вопрос в том, все ли мы — такие компьютерные персонажи в симуляции, и какова цель этой симуляции? Я думаю, все же многим людям было бы интересно знать, что мы находимся в симуляторе, понимать цели этой симуляции и своего персонажа — и теперь мы вернулись к случаю с голографическим персонажем из «Звездного пути», который обнаруживает, что существует мир «снаружи» (за пределами голограммы), в который он не может попасть. Возможно, в таком случае некоторые из нас предпочли бы не знать правды.

Насколько мы близки к тому, чтобы иметь технологические возможности для создания искусственного мира, столь же реалистичного и правдоподобного, как «Матрица»?

Я описываю 10 этапов развития технологий, которые цивилизация должна пройти, чтобы достичь того, что я называю точкой симуляции, то есть точкой, в которой мы сможем создать такую гиперреалистичную симуляцию. Мы находимся примерно на пятом этапе, который касается виртуальной и дополненной реальности. На шестом этапе предстоит научиться визуализировать все это без необходимости надевать очки, и тот факт, что 3D-принтеры теперь могут печатать трехмерные пиксели объектов, показывает нам, что большинство объектов можно разложить на информацию.

Но действительно сложная часть — и это то, о чем не так много говорят технологи, — касается «Матрицы». Ведь там героям казалось, что они полностью погружены в мир, потому, что у них был шнур, идущий в кору головного мозга, и именно так передавался сигнал. Интерфейс «мозг-компьютер» — это та область, в которой мы еще не добились значительного прогресса, хоть процесс и идет. Мы пока на ранних стадиях.

Так что я предполагаю, что через несколько десятилетий или 100 лет мы достигнем точки симуляции.

Интересная статья? Подпишитесь на наш канал в Telegram, чтобы получать больше познавательного контента и свежих идей.

Источник