Симуляция или нет? Почему некоторые ученые полагают, что наш мир нереален?

В одной из серий мультсериала «Рик и Морти» один из главных героев, будучи похищенным инопланетянами, попадает в ультра-высокотехнологичную компьютерную симуляцию и не замечает этого, продолжая заниматься привычными делами. Но может ли нечто подобное происходить с нами? Может ли быть так, что все, что мы видим, чувствуем, и слышим на самом деле нереально? В 2003 году профессор Оксфордского университета, шведский философ Ник Бостром написал статью, в которой привел аргументы в пользу того, что наш мир – компьютерная симуляция. По мнению Бострома, «если мы живем в симуляции, то наблюдаемая Вселенная – всего лишь крошечный кусочек того, что физически существует. Хотя мир, который мы видим, в некотором смысле «реален», на фундаментальном уровне реальности он не находится». Но неужели все в нашей Вселенной – от мельчайшего атома до самой большой галактики – не более чем компьютерный проект на жестком диске какого-то всемогущего существа?

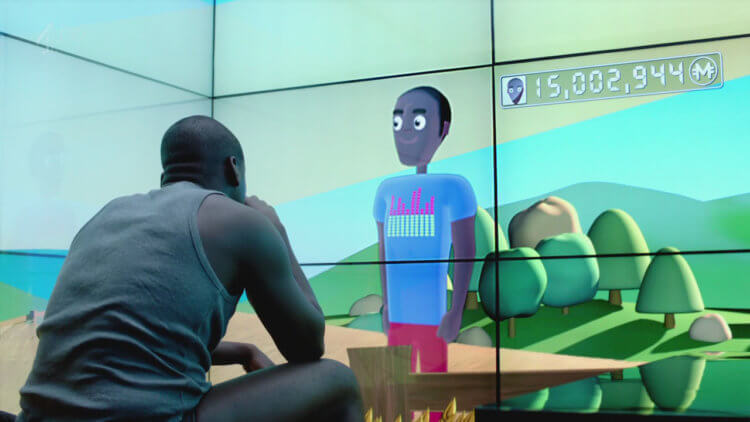

Кадр из сериала «Черное зеркало», эпизод Playtest.

Аргумент моделирования

Да, на первый взгляд представление о реальности как о компьютерной симуляции может показаться смехотворным. Но если вспомнить достижения человечества в области компьютерных игр, виртуальной реальности и робототехники (а некоторые игры сегодня настолько хорошо передают визуальные и физические свойства нашего мира), что вопрос о том, не живем ли в чем-то подобном больше не кажется бредом сумасшедшего.

В своей основополагающей статье 2003 года Ник Бостром впервые сформулировал «аргумент моделирования». Суть его заключается в том, что наша реальность на самом деле искусно смоделирована и управляется с помощью продвинутых компьютерных технологий. Шведский философ предположил, что развитые цивилизации, обладая технологиями с огромными вычислительными мощностями, могут запустить компьютерное моделирование своих предков – то есть нас с вами – и, учитывая сложность технологии, мы не будем знать, что на самом деле наш мир нереален.

Интересно и то, что всего за несколько десятилетий ученым удалось разработать устройства, способные изучать и имитировать многие основные характеристики человеческого интеллекта. Если вычислительная мощность продолжит расти по существующей траектории, возможно, наши потомки (или другая разумная жизнь) смогут легко создать симуляцию Вселенной.

Возможно, вся наша жизнь нереальна. Но мы никогда об этом не узнаем. Или нет?

Несколько известных ученых и философов выразили свою поддержку теории моделирования. Так, в 2016 году во время ежегодных дебатов в Американском музее естественной истории (Isaac Asimov Memorial Debate) астрофизик и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон сказал, что шансы того, что наша Вселенной является моделируемой реальностью, составляют 50 на 50. Тайсон также указал на большой разрыв в интеллекте между шимпанзе и людьми – и это при том, что наши ДНК совпадают на 98%. Таким образом, существо, во много раз превосходящее нас по уровню интеллектуального развития, может как существовать, так и потенциально создать симуляцию нашего мира.

Еще один аргумент в пользу теории моделирования исходит от физика-теоретика Джеймса Гейтса из Мэрилендского университета, который изучает материю на уровне кварков – субатомных частиц, из которых состоят протоны и нейтроны в ядрах атомов. По мнению ученого, кварки подчиняются правилам, которые в чем-то напоминают компьютерные коды, корректирующие ошибки в обработке данных. Правда, как именно эти «корректирующие коды», которые в реальном мире помогают работать браузерам, оказались в уравнениях о кварках, электронах и суперсимметрии остается загадкой.

В свою очередь космолог Алан Гут из Массачусетского технологического института предполагает, что Вселенная может реально существовать и одновременно являться лабораторным экспериментом. Согласно его гипотезе, наш мир создан неким сверхразумом, подобно тому, как биологи в лабораториях растят колонии микроорганизмов. В таком случае Вселенная, в которой проводился бы подобный эксперимент, осталась бы целой и невредимой. Новый мир образовался бы в отдельном пространственно-временном пузыре, который быстро отделился бы от материнской вселенной и потерял с ней контакт.

Тем не менее, какие бы удивительные и порой провокационные теории не выдвигали исследователи, почти невозможно доказать, что мы находимся в реальной вселенной, потому что любое «доказательство» может быть частью программы.

Природа реальности

Несмотря на солидные философские и теоретические аргументы, некоторые из которых изложены выше, в 2017 году команда исследователей из Оксфордского университета нашла достаточно убедительные доказательства того, что наша Вселенная – это нечто большее, чем мобильное приложение. Доказательства? Попытки смоделировать конкретные квантовые явления, такие как эффект Холла, быстро выходят из-под контроля – согласно работе, опубликованной в журнале Science Advances, моделирование всего нескольких сотен электронов с помощью квантового метода требует большего количества атомов, чем существует во Вселенной.

Кадр из мультсериала «Рик и Морти» в котором главные герои оказываются в симуляции, созданной пришельцами.

Но что же происходит, если допустить, что мы живем в симуляции? Некоторые эксперты предполагают, что по мере продолжения работы программы будут возникать проблемы — так сказать, сбои в матрице. Как пишет The New Yorker, некоторые философы, например Дэвид Чалмерс из Нью-Йоркского университета, предполагают, что все более странные события в «реальном» мире могут свидетельствовать о том, что наша Вселенная является чьей-то симуляцией. За пределами моделирования Вселенной эти события могут представлять собой расходящиеся «точки» в реальности. Таким образом, каждый выбор, каким бы незначительным он ни был, может создать свою собственную Вселенную.

И все же, в то время как странные события и странно упорядоченная природа фундаментальной математики указывают на возможность того, что наш мир – это компьютерная симуляция, недавние квантовые исследования предполагают, что Вселенная слишком сложна для моделирования. А как вы думаете, наша реальность и правда симуляция или есть еще более умопомрачительные теории? Ответ будем ждать здесь, а также в комментариях к этой статье.

Источник

Наша Вселенная — компьютерная симуляция? Кто создатель? А мы так сможем?

С развитием информационных технологий мир довольно успешно покоряет теория симуляции. Сама идея того, что наш мир кто-то создал, знакома нам из религиозных учений. Сотворён ли наш мир Богом, либо некоей сверхмогущественной цивилизацией — по существу значения не имеет. Более подробно по этой теме я высказался в статье « Если завтра учёные докажут, что наш мир — симуляция, потеряем ли мы смысл в жизни? ».

Но когда человечество достигнет такого уровня технологического развития, что мы сами сможем создать симуляцию собственной виртуальной вселенной?

На самом деле, это дело не совсем далёкого будущего. Начало будет положено в тот момент, когда обработка огромных массивов данных будет возложена на квантовые вычислительные мощности (квантовые суперкомпьютеры), после чего мощности на основе классических процессоров будут конкретизировать данные и выдавать конечный результат.

В нашей вселенной квантовые параметры изначально являются неопределёнными, поэтому точно рассчитать те или иные модели квантовый компьютер не способен. Однако он способен выдать вероятность развития событий, а этого уже достаточно для того, чтобы классический компьютер, мощностью в миллионы раз меньше, смог конкретизировать (уточнить) полученную информацию.

Точность искусственно созданного мира, его детализация и проработка будут зависеть от количества энергии, затраченной на единицу объёма в компьютерной системе. И тут нас ждёт первое ограничение по максимальной мощности процессоров, а, следовательно, и детализации виртуального мира.

Количество энергии, которым можно оперировать на единицу объёма пространства, определяется радиусом Шварцшильда. И если в конкретном объёме эквивалент Массы-Энергии будет превышен, то вся система коллапсирует в чёрную дыру.

Второе ограничение – это скорость распространения информации во вселенной, которая ограничена скоростью света. Даже частицы при квантовой телепортации или квантовой запутанности, хоть и изменяют свои состояния мгновенно (даже несмотря на расстояние), но считать эти изменения быстрее скорости света всё равно невозможно.

Всё это накладывает довольно жесткие ограничения на будущую компьютерную симуляцию.

То есть каких бы высот технологического прогресса ни достигла наша цивилизация, в нашей вселенной мы упрёмся в физический порог вычислительной мощности на единицу объёма пространства, за которой последуют либо коллапс всей системы, либо слишком сильные искажения и задержки.

Так, например, при расчётах квантовых эффектов используется метод Монте-Карло, и только одни гравитационные аномалии уже представляют собой слишком сложный феномен для расчёта даже на квантовых компьютерах запредельных мощностей. Исследователи, проводившие эти эксперименты, убеждены, что столь сложную систему не удастся вычислить на компьютере любой мощности даже за триллион лет.

Ещё одно ограничение — это оперативная память. Квантовые процессы настолько сложны в расчётах, что для хранения данных всего 20 спинов (квантовых состояний) элементарных частиц требуется 1 терабайт ОЗУ (оперативное запоминающее устройство, оно же «RAM» ). Причём количество требуемого ОЗУ вырастает не линейно, а в геометрической прогрессии, и для хранения 1000 квантовых состояний элементарных частиц уже понадобится использовать всю известную материю во вселенной для ОЗУ (все атомы, электроны, прочие элементарные частицы и всю энергию Вселенной).

Так что симулировать нашу вселенную на квантовом уровне — это задача, решение которой стоит за пределом физических свойств нашей же вселенной.

Другое дело — симулировать вселенную до разрешения атомных кристаллических решёток. Это уже вполне теоретически реализуемая концепция, но всё же очень отдалённая по времени.

Количество энергии, необходимое для создания такой симуляции, будет находиться на пределе коллапса системы. Для квантового компьютера – это эквивалент энергии массы в 800 миллионов тонн на объём, занимаемый протоном.

Кажется, что это астрономическое количество энергии, но такая энергия достигается при коллапсе сверхмассивных звёзд, итогом которого является рождение чёрной дыры.

Чёрная дыра размером с протон будет образована при достижении плотности эквивалента энергии в 846 миллионов тонн. Следовательно, это и есть энергетический предел квантовых компьютеров, после которого их джёт коллапсирование в чёрную дыру.

Остаётся только один вопрос: а как всё это запитать необходимой энергией?

Даже будучи сверхразвитой цивилизацией, мы сможем симулировать вселенную с детализацией лишь до размеров атома, более высокое разрешение — недостижимо. Симуляция на уровне известных квантовых эффектов требует в сотни раз больше материи и энергии, чем существует в нашей вселенной.

Если ограничиться просто реалистичной картиной мира с разрешением на уровне сетчатки человеческого глаза, то тут всё гораздо проще. Особенно если округлить физические константы нашего мира. Допустим, рассчитывать число «ПИ» с достаточным округлением.

Например, для расчёта радиуса Земли, с погрешностью в 10 тысяч раз меньше толщины человеческого волоса, понадобится 15 знаков после запятой, а для расчёта точного радиуса вселенной (46 млрд световых лет), с погрешностью в один атом водорода, – 40 знаков.

На данный момент вычислено 31,4 триллиона знаков после запятой числа «ПИ».

Симуляция с высоким разрешением (до уровня человеческого зрения), то есть без излишеств, возможна в ближайшие 50 лет. Прогресс будет определяться развитием квантовых вычислительных мощностей, которые на сегодня находятся в экспериментально зачаточном состоянии.

Невозможность симулировать квантовые процессы нашей вселенной совершенно не означают, что наше собственная вселенная не является симуляцией. Если наша вселенная — это симуляция (даже компьютерная), то те, кто её создал, живут во вселенной с более сложными физическими законами, которые физически позволяют симулировать наш мир с подобном разрешением.

В следующей статье поговорим о симуляции разумных существ.

Если Вам нравится контент и тематика канала, вы всегда можете отблагодарить меня, нажав кнопку «палец вверх» (нравится) и оставив комментарий. Так вы помогаете продвижению канала. Спасибо, друзья!

Ссылки на источники — в закреплённом комментарии.

Источник

«Мы все в матрице?»: Гипотеза компьютерной симуляции

Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы публикуем там свежие новости и лучшие фотографии.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что наш реальный мир может оказаться вовсе не реальным? Что, если все, что вокруг нас, – это лишь иллюзия, придуманная кем-то? Именно об этом говорит гипотеза компьютерной симуляции. Попробуем понять, стоит ли всерьез рассматривать эту теорию или же это всего лишь плод чьей-то фантазии, которая не имеет под собой никаких оснований.

«Он – твоя иллюзия»: как появилась гипотеза симуляции

Совершенно неверно думать, что идея о том, что наш мир – это всего иллюзия, появилась только недавно. Такую идею высказывал еще Платон (конечно, в другом виде, не имея в виду компьютерную симуляцию). По его мнению, истинную материальную ценность имеют только идеи, остальное все – всего тень. Подобные взгляды разделял и Аристотель. Он считал, что идеи воплощаются в материальных объектах, следовательно, все есть симуляция.

Несмотря на то что сама идея теории симуляции уходит корнями в далекое прошлое, расцвет теории произошел с развитием информационных технологий. Одним из главных терминов в развитии компьютерной симуляции является «виртуальная реальность». Сам термин был придуман в 1989 году Жароном Ланье. Виртуальная реальность – это некий искусственный мир, куда индивид погружается через органы чувств. Виртуальная реальность имитирует и воздействие, и реакции на эти воздействия.

В современном мире теория симуляции все чаще становится предметом обсуждения в контексте разработок искусственного интеллекта. В 2016 году Нил Деграсс Тайсон, американский астрофизик, доктор философии по физике, провел дебаты с учеными и исследователями на тему гипотезы симуляции. Даже Илон Маск заявлял, что верит в теорию симуляции. По его словам, возможность, что наша «реальность» основная, крайне ничтожна, однако так для человечества даже лучше. В сентябре того же 2016 года Банк Америки выступил с обращением к клиентам, в котором предупредил, что с вероятностью 20-50% наша реальность – это матрица.

Гипотеза симуляции: как это работает

Давно ли вы играли в компьютерные игры? Пришло время освежить в памяти, как в юности вы с друзьями проходили миссии GTA. Вспомните: мир в компьютерной игре существует только вокруг героя. Как только предметы или другие персонажи исчезают из поля зрения виртуального героя, они исчезают совсем. За пределами пространства героя ничего нет. Машины, здания, люди появляются только тогда, когда есть ваш персонаж. В компьютерных играх такое упрощение делается с целью минимизации нагрузки на процессор и оптимизации игры. Сторонники гипотезы симуляции примерно таким видят и наш мир.

Доказательства теории

Шведский философ и профессор Оксфордского университета Ник Бостром в своей статье 2001 года «А не живем ли мы в «Матрице»?» предложил три доказательства, что гипотеза симуляции действительно верна. Как он говорит, минимум одно из этих доказательств однозначно верное. В первом доказательстве философ заявляет, что человечество в качестве биологического вида исчезнет, «не достигнув «постчеловеческой» стадии» (об этом читайте в нашем другом материале). Второе: любое новое постчеловеческое общество навряд ли запустит большое число симуляций, которые бы показывали варианты ее истории. Третье его утверждение – «мы почти наверняка живем в компьютерной симуляции».

В своих рассуждениях Бостром постепенно опровергает первые два своих доказательства, что автоматически дает ему право говорить о верности третьей гипотезы. Опровергнуть первое утверждение легко: по мнению исследователя, человечество способно развить искусственный интеллект до такой степени, что сможет симулировать работу многих живых организмов. Верность второй гипотезы опровергается теорией вероятностей. Выводы о количестве земных цивилизаций никак нельзя относить ко всей Вселенной. Следовательно, если и первое, и второе суждения ошибочны, то остается принять последнее: мы находимся в симуляции.

В пользу теории симуляции говорит и исследование ученых Калифорнийского университета в Сан-Диего в 2012 году. Они выяснили, что все самые сложные системы – Вселенная, человеческий мозг, интернет – обладают схожей структурой и развиваются одинаково.

Опыт Томаса Юнга в далёком 1803 году перевернул «современную» физику с ног на голову. В своем эксперименте он выстреливал фотонами света сквозь экран с параллельной прорезью. За ним располагался специальный проекционный экран, чтобы зафиксировать результат. Выстреливая фотонами через одну прорезь, ученый обнаружил, что фотоны света выстроили на этом экране одну линию, которая была параллельна прорези. Это подтвердило корпускулярную теорию света, которая гласит, что свет состоит из частиц. Когда в опыт добавили ещё одну щель для прохождения фотонов, ожидалось, что на экране будут две параллельные линии, однако, вопреки этому, появился ряд чередующихся интерференционных полос. Благодаря этому эксперименту, Юнг подтвердил другую – волновую – теорию света, которая говорит, что свет распространяется в качестве электромагнитной волны. Обе теории, кажется, противоречат одна другой. Невозможно, что свет – это и частица, и волна одновременно.

Опыт Юнга, где S1 и S2 – параллельные прорези, а – расстояние между прорезями, D – расстояние между экраном с прорезями и проекционным экраном, М — точка экрана, на которую падают одновременно два луча, Wikimedia

Позже учёными было установлено, что странно ведут себя и электроны, и протоны, и другие части атома. Для чистоты эксперимента ученые решили измерить, как именно фотон света проходит через щели. Для этого перед ними был поставлен измерительный прибор, который должен был зафиксировать фотон, и поставить точку в спорах физиков. Однако тут учёных ждал сюрприз. Когда исследователи наблюдали за фотоном, он опять проявлял свойства частицы, и на проекционном экране снова появились две линии. То есть один факт постороннего наблюдения за экспериментом заставил частицы поменять свое поведение, будто фотон знал, что за ним наблюдают. Наблюдение смогло разрушить волновые функции и заставить фотон вести себя как частица. Это вам ничего не напоминает, геймеры?

Исходя из вышесказанного, приверженцы гипотезы компьютерной симуляции сравнивают этот эксперимент с компьютерными играми, когда виртуальный мир игры «замирает», если в его пределах нет игрока. Так же и наш мир, для оптимизации условной мощности центрального процессора, облегчает нагрузку и не просчитывает поведение фотонов, пока за ними не начинают наблюдать.

Критика теории

Безусловно, приведенные доказательства теории симуляции критикуются другими учеными – противниками этой гипотезы. Основной акцент они делают на том, что в научных статьях, где представлены доказательства теории, есть грубые логические ошибки: «логический круг, автореференция (явление, когда понятие ссылается на само себя), игнорирование неслучайной позиции наблюдателей, нарушение причинности и пренебрежение контролем симуляции со стороны создателей». По словам кандидата экономических наук, одного из основателей координационного совета Российского трансгуманистического движения Данилы Медведева, основные принципы Бострома не выдерживают философских и физических правил: например, правило причинности. Бостром, вопреки всей логике, допускает влияние будущих событий на события современности.

Кроме того, наша цивилизация, вероятно, вообще не вызывает интерес для симулирования. Глобальное общество, по мнению Данилы Медведева, не такое интересное, как, например, государства и локальные сообщества, а с технологической точки зрения современная цивилизация еще слишком примитивна.

В 2011 году Крейг Хоган, директор Центра квантовой физики лаборатории Ферми в США, решил проверить, действительно ли то, что человек видит вокруг, реально и это не «пиксели». Для этого он придумал «голометр». Он провел анализ пучков света из излучателя, встроенного в устройство, и определил, что мир – это не есть двухмерная голограмма, и он реально существует.

Постер фильма Матрица, Wikimedia

Теория симуляции в киноиндустрии: что посмотреть, чтобы быть в теме

Активно идею о жизни в матрице пытаются раскрыть режиссеры. Можно с уверенностью сказать, что именно благодаря кино эта теория дошла до массовой аудитории. Конечно, главный фильм о компьютерной симуляции – «Матрица». Братьям (сейчас уже сестрам) Вачовски довольно точно удалось изобразить мир, где человечество с самого рождения и до смерти контролируется компьютерной симуляцией. Настоящие люди в «Матрице» могут переходить в эту симуляцию, чтобы создавать «второго я» и переносить свое сознание в него.

Второй фильм, с которым нужно познакомиться тем, кто хочет узнать подробнее о компьютерной симуляции, – «Тринадцатый этаж». Именно в нем отражена идея, что в симуляции возможно перемещаться с одного уровня на новый. В киноленте воплощается вероятность нескольких симуляций. Наш мир представляет симуляцию, однако американская компания создала еще одну новую – для отдельного города. Герои перемещаются между симуляциями путем перемещения сознания в телесную оболочку реального человека.

В фильме «Ванильное небо», с молодым Томом Крузом, в компьютерную симуляцию возможно попасть после смерти. Физическое тело героя подвергают криогенной заморозке, а сознание перемещают в компьютерную симуляцию. Этот фильм – ремейк испанского «Раскрой глаза», снятого в 1997 году.

Сейчас очень трудно однозначно ответить на вопрос: живем ли мы в компьютерной матрице или нет. Однако такая гипотеза имеет место: слишком много загадок и белых пятен хранит наша Вселенная. Эти тайны не может объяснить даже физика. И даже вслед за их разгадкой появляются новые, куда более сложные вопросы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник