Природа не терпит пустоты

Природа не терпит пустоты

С латинского: Natura abhorret vacuum (натура абхоррэт вакуум).

Выражение принадлежит древнегреческому философу Аристотелю (384—322 до н. э.). Популярным оно стало благодаря французскому писателю-гуманисту Франсуа Рабле (1494—1553), который в своем романе «Гаргантюа» (1535) пишет (ч. 1, гл. 5) о средневековых физиках, которые были уверены, что «природа боится пустоты», и этим объясняли, например, подъем воды в насосах (о разности давления они еше не знали).

Иногда в этом же смысле используется и латинское выражение Horror vacui (xoppop вакуи) — страх, боязнь пустоты.

Иносказательно: обычно применяется к социальной практике: если сознательно не поддерживать, не культивировать в человеке (обществе) доброе, хорошее начало, то ему неизбежно придет на смену дурное и злое. Отчасти может служить аналогом известной поговорки «Свято место пусто не бывает» (шутл.-ирон.).

Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. — М.: «Локид-Пресс» . Вадим Серов . 2003 .

Смотреть что такое «Природа не терпит пустоты» в других словарях:

Страх пустоты — или «страх перед вакуумом» (лат. «horror vacui») Аристотель оспаривал возможность вакуума в макро и микрокосмосе, он полагал, что природа не терпит пустоты и потому не допускает ее Филон Византийский Герон из Александрии пытались доказать … Словарь античности

Торричелли, Эванджелиста — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Торричелли. Торричелли, Эванджелиста итал. Evangelista Torricelli … Википедия

Евангелиста Торричелли — Эванджелиста Торричелли Эванджелиста Торричелли (итал. Evangelista Torricelli; 15 октября 1608 25 октября 1647) итальянский математик и физик, ученик Галилея. Содержание … Википедия

Эванджелиста Торричелли — (итал. Evangelista Torricelli; 15 октября 1608 25 октября 1647) итальянский математик и физик, ученик Галилея. Содержание … Википедия

Эванджелиста Торичелли — Эванджелиста Торричелли Эванджелиста Торричелли (итал. Evangelista Torricelli; 15 октября 1608 25 октября 1647) итальянский математик и физик, ученик Галилея. Содержание … Википедия

Ничто — Ничто категория, фиксирующая отсутствие, небытие определённой сущности, или отсутствие, отрицание бытия вообще[1], активное начало негации. «Ничто» предметное относится к сфере относительного небытия (которое может иметь пространственно… … Википедия

Капитализм — (Capitalism) Капитализм это общественно экономическая формация, основанная на частной собственности, эксплуатации наёмного труда и признающая главенство капитала История капитализма, модели капитализма, основные понятия капитала, становление… … Энциклопедия инвестора

Бойля-Мариотта закон — закон, связывающий изменения объема газа при постоянной температуре с изменениями его упругости. Этот закон, открытый в 1660 г. англ. физиком Бойлем и позже, но, независимо от него, Мариоттом во Франции, по своей простоте и определенности… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ЭФИР — (греч. ?? ?? верхние слои воздуха) 1) термин др. греч. философии, один из элементов, т. н. пятая субстанция (после земли, воды, воздуха и огня). см. Квинтэссенция. 2) Э. миpовой, световой Э., гипотетич. всепроникающая… … Философская энциклопедия

эфир — ЭФИР (греч. ai8r)p) в исходном значении понятие связывалось с верхними, небесными слоями воздуха. Гомер называет Э. «чертогом Зевса», местом обитания бессмертных олимпийских богов. У Гесиода он один из прародителей мира, сын Эреба и Ночи … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

Источник

Что означает выражение «природа не терпит пустоты»?

Природа, которая не терпит пустоты

В 1654 году немецкий физик Отто фон Герике продемонстрировал в городе Регенсбурге опыт. Поршень большого насоса зафиксировали в верхнем положении, создав под ним и над ним вакуум. К поршню привязали верёвку, перекинутую через блок. За её конец ухватились двадцать мужчин. Когда учёный открыл доступ воздуха в пространство над поршнем, последний опустился, приподняв над землёй всех тех, кто хотел его удержать (Журнал «Наука и жизнь» №12, 2008 год, «Природа боится пустоты»)

Использование фразеологизма в литературе

— «Интересно, кем будет занято его место. Природа не терпит пустоты… Вскоре после ванны его отправили в рентгеновский кабинет, и врач-рентгенолог поставил Баха перед экраном рентгенаппарата» (Василий Гроссман «Жизнь и судьба»)

— «При этом природа не терпит пустоты: стоило увянуть мифу классовому, как мгновенно расцветает миф националистический» (М. Л. Гаспаров «Записи и выписки»)

— «После краткой и ненужной встречи с Гюли, от которой не осталось ничего, кроме горечи и досады, даже какой-то пустоты, жизнь преподносит ему удивительно прекрасный подарок ― это нежное создание! Поистине природа не терпит пустоты! Жизнь человеческая состоит из белых и черных полос» (Виктор Доценко «Тридцатого уничтожить!»)

— «Мне кто-то умный сказал, а я поверила, что природа не терпит пустоты, поэтому я стала ждать наполнения, чтоб в пустоте что-то завязалось» (Галина Щербакова «Митина любовь»)

— «Если ты спросишь, куда и почему разлетаются галактики, то я отвечу, что природа не терпит пустоты, ― сказал Ящик, с удовольствием расковыривая дюймовую шкуру современного апельсина» (Виктор Конецкий «На околонаучной параболе»)

Источник

Природа не терпит пустоты: значение, особенности и автор выражения

«Природа не терпит пустоты» – это выражение, которое каждый наверняка слышал не один раз. Но при этом его значение, а тем более автор, известны далеко не всем. Написанные на тему «Природа не терпит пустоты» эссе, как правило, рассматривают в моральном аспекте. Хотя на самом деле это выражение имеет непосредственное отношение к науке — физике.

Величайший мыслитель

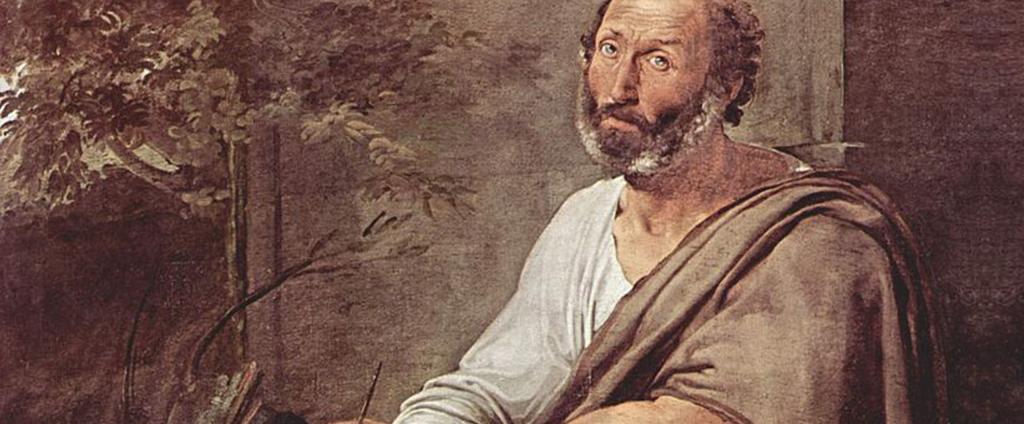

Автор выражения «природа не терпит пустоты» – Аристотель. Этот философ жил в Древней Элладе в 4 в. до н. э. Он был учеником знаменитого мыслителя – Платона. Позже, с 343 г. до н. э., был приставлен к юному Александру Македонскому в качестве воспитателя. Аристотель основал философскую школу перипатетики, более известную под названием «Лицей».

Он принадлежал к натуралистам классического периода и имел очень большое влияние в ученой среде. Основал формальную логику, заложил фундамент для развития естественных наук. Аристотель создал систему философии, которая охватила многие сферы человеческого развития. К ним относятся:

Именно к последней из указанных наук имеет отношение высказывание Аристотеля «природа не терпит пустоты».

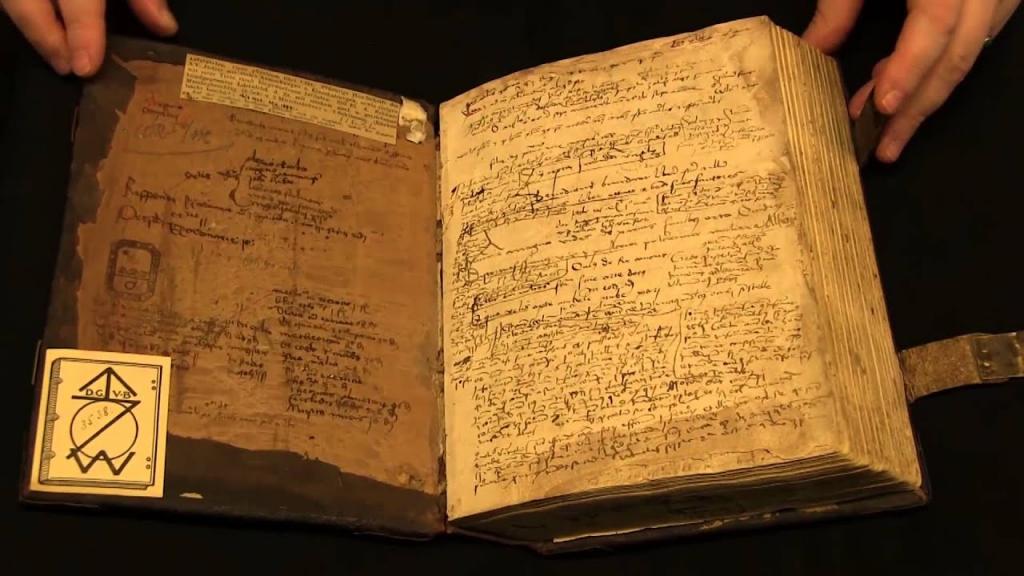

Фундаментальный трактат

Основы физики как науки были заложены величайшим мыслителем и философов в одном из его трактатов под названием «Физика».

В нем он впервые рассматривает ее не в качестве учения о природе, а как науку, изучающую движение. Последняя из категорий тесно связывается Аристотелем с понятиями времени, пустоты и места.

Чтобы разобраться, что означает утверждение Аристотеля «природа не терпит пустоты», следует хотя бы очень кратко ознакомиться с тем, о чем он говорил в своем фундаментальном трактате, состоящем из восьми книг.

Суть трактата

В каждой из его книг сказано следующее.

- Книга 1. Полемика с философами, утверждавшими, что движение невозможно. Для доказательства обратного вводятся примеры различия между такими понятиями, как форма и материя, возможность и действительность.

- Книга 2. Свидетельства существования в природе начала покоя и движения. Отделение случайного от произвольного.

- Книга 3. Отождествление природы с движением. Связь ее с такими понятиями, как время, место, пустота. Рассмотрение бесконечности.

- Книга 4. Представление о перемещении как основном виде движения, для которого место является важным фактором. Пустота и хаос – также разновидности места, хотя первую философ и считает несуществующей.

- Книга 5. Речь идет о двух видах движения – возникновении и уничтожении. Движение применяется не ко всем философским категориям, а только к качеству, количеству и месту.

- Книга 6. Утверждение о непрерывности времени, о существовании движения, в том числе и бесконечного, которое идет по кругу.

- Книга 7. Рассуждения о существовании Перводвигателя, так как любое движение должно быть чем-то инициировано. Первое из движений – перемещение, которое имеет четыре вида. Речь идет о притяжении, толкании, несении, вращении.

- Книга 8. Постановка вопроса о вечности движения и переход к парадоксам. Вывод о том, что первопричина кругового движения – это неподвижный Перводвигатель, который должен быть един и вечен.

Таки образом после краткого ознакомления с сутью трактата Аристотеля становится понятным, что выражение «природа не терпит пустоты» является неотъемлемой частью рассуждений философа об основополагающих физических понятиях и их взаимосвязи.

Отрицание пустоты

Как уже отмечено выше, именно в четвертой книге пустота и хаос трактуются Аристотелем в качестве разновидностей места. При этом пустоту философ рассматривал лишь теоретически, он не считал, что она существует в действительности.

Любое из мест характеризуют три измерения – длина, ширина и глубина. Нужно различать тело и место, так как тело может быть уничтожено, а место нет. Основываясь на своем учении о месте, философ и исследует вопрос о природе пустоты.

Спор с натурфилософами

Ее существование предполагалось некоторыми из представителей греческой натурфилософии и в первую очередь — атомистами. Их тезис о том, что без признания такой категории, как пустота, нельзя говорить о движении. Ведь если бы существовала всеобщая заполненность, то промежутка для движения у тел не было бы.

Аристотель считал этот взгляд неправильным. Так как движение способно происходить и в сплошной среде. Это можно увидеть на примере движения жидкостей, когда одна из них занимает место второй.

Другие доказательства тезиса

Кроме сказанного, признание факта наличия пустоты, напротив, приводит к отрицанию возможности всякого движения. Аристотель не видел причины для возникновения движения в пустоте, раз она и здесь, и там одна и та же.

Движение же, как видно из трактата «Физика», предполагает присутствие в природе разнородных мест. Тогда как их отсутствие ведет к неподвижности. Заключительным аргументом Аристотеля при рассмотрении проблемы пустоты является следующий.

Если предположить существование пустоты, то, придя однажды в движение, никакое из тел уже не смогло бы остановиться. Ведь тело должно останавливаться в своем естественном месте, а такого места здесь не наблюдается. Следовательно, сама по себе пустота существовать не может.

Все сказанное позволяет понять, что означает «природа не терпит пустоты».

В переносном смысле

Выражение «природа не терпит пустоты» из области науки перешло в социальную практику, и сегодня по большей части употребляется в переносном смысле. Свою популярность оно приобрело благодаря Франсуа Рабле, писателю-гуманисту из Франции, творившему в 16 веке.

В его знаменитом романе «Гаргантюа» упоминаются средневековые ученые-физики. Согласно их точке зрения, «природа боится пустоты». Это было их объяснением некоторых явлений, как, например, подъема воды в насосах. Тогда еще не существовало понимания разности давления.

Одно из иносказательных пониманий изучаемого выражения состоит в следующем. Если в человеке или в обществе сознательным образом не культивировать и не поддерживать хорошее, доброе начало, то на смену ему неизбежно приходит дурное и злое.

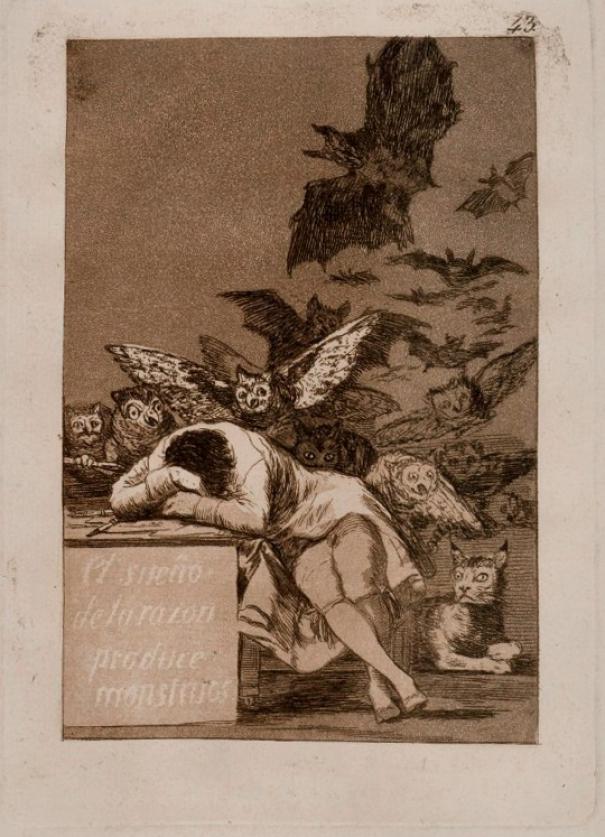

Сон разума рождает чудовищ

Эта испанская пословица является аналогом выражения «природа не терпит пустоты», когда оно употребляется в переносном смысле. Пословица приобрела широкую известность будучи использованной Франсиско Гойей, известным испанским живописцем 18 века, в названии одного из его творений.

Оно входит в нашумевший цикл офортов, который известен как «Капричос». Сам Гойя написал комментарий к картине. Его смысл сводится к следующему. Если разум спит, то в сонных грезах фантазии рождаются чудовища. Но если фантазия сочетается с разумом, то она превращается в прародительницу искусства, а также всех его замечательных творений.

В эпоху Гойи существовало такое представление о живописи, согласно которому она рассматривалась в качестве универсального языка общения, доступного каждому. Поэтому изначально у офорта было другое название – «Всеобщий язык». Однако художник счел его слишком дерзким. Впоследствии картина получила название «Сон разума».

Для того чтобы описать окружающую его реальность, Гойя использовал фантастические образы. Сон, который рождает чудовищ, – это состояние мира его современников. В нем царит не разум, а глупость. При этом люди не делают никаких попыток избавиться от оков страшного сна.

При утрате разумом контроля происходит его погружение в сон, человек попадает в плен темных сущностей, которых художник называет чудовищами. При этом речь идет не только о глупости и суеверии одного человека. Дурные вожди, ложные идеологии, нежелание изучать природу вещей овладевают умами большинства.

Представляется, что ко всему, о чем говорил испанский живописец, в полной мере можно применить и выражение «природа не терпит пустоты», если использовать его в иносказательном смысле.

Источник

Учебники

Журнал «Квант»

Общие

Мякишев Г. Если бы Аристотель был прав //Квант. — 1995. — № 2. — С. 18-21.

По специальной договоренности с редколлегией и редакцией журнала «Квант»

Содержание

Классификация движений

Великий Аристотель (384 — 322 до н.э.) с самого начала, казалось бы, поступил совершенно правильно: чтобы разобраться в многообразии видимых движений, нужно их рассортировать — классифицировать.

В те далекие времена Земля считалась центром Вселенной, и все движения рассматривались, естественно, по отношению к Земле. Идее относительности движения не было места.

Естественные движения

В первую очередь следует выделить естественные движения тел, которые называются так потому, что их не надо поддерживать извне. Они совершаются по раз и навсегда заведенному порядку и определяются природой тел.

Тяжелые предметы падают на Землю сами собой, стремясь к центру Вселенной, а легкие тела, подобные огню, поднимаются вверх, так как стремятся к своему естественному месту — краю области, окружающей центр Вселенной (рис. 1).

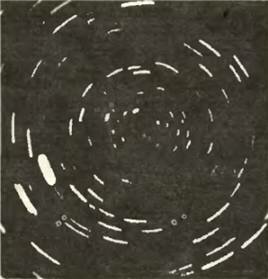

Другой вид естественного движения — это движение звезд, Солнца, Луны и планет (рис. 2). Они совершают равномерное круговое движение относительно центра мироздания, ибо именно такое движение является наиболее простым и совершенным. Тела эти состоят из особой небесной субстанции и потому не падают на Землю.

Принудительные движения

Наряду с естественными движениями существуют принудительные. Это те движения, которые не могут происходить сами собой и побуждаются внешними воздействиями — силами. Например, для движения повозки ее все время должна тянуть лошадь (рис. 3). И чем сильнее она тянет, тем быстрее движется повозка. Ее скорость прямо пропорциональна силе. Повозка сразу же останавливается после прекращения внешнего воздействия.

Трудности в механике Аристотеля

Представления Аристотеля, по словам выдающегося современного американского философа и историка науки Томаса Куна [1] , «не лишены смысла». Более того, Кун считает, что физика Аристотеля «не просто плохая физика Ньютона; она совсем другая».

В самом деле, ведь Аристотель четко фиксирует то, что каждый из нас видит каждый день (или каждую ночь): Солнце, Луна и звезды движутся по окружностям, камни падают вниз, а любая повозка остановится, если ее перестанут тянуть или толкать. Однако немало движений не совсем укладываются в классификацию Аристотеля и для их «объяснения» приходится прибегать к различным ухищрениям.

Природа не терпит пустоты

Можно проделать очень простой опыт. Нарисуем на полу небольшой круг. Проходя с мячом в руке рядом с ним, нужно на ходу разжать пальцы так, чтобы мяч попал в круг. Если выпустить мяч точно над кругом, то он в него не попадет. Мяч почему-то летит не просто вниз, но еще и вперед по ходу движения. (Как выявили исследования, проведенные в колледжах США, далеко не каждый школьник сразу понимает, что мяч надо выпускать не над кругом, а заранее.)

Как же объясняет падение мяча Аристотель? Вначале мяч движется принудительно под действием руки. При этом за мячом возникают завихрения воздуха, которые и толкают его вперед после того, как пальцы разжались. Здесь складываются естественное движение (падение вниз) и принудительное под действием завихрений воздуха (движение вперед).

А что будет, если мяч бросить в пустоте? Ответ Аристотеля гениально прост: этого вы сделать не можете, так как природа не терпит пустоты.

Блуждающие звезды

Почему Аристотель и его современники были убеждены в том, что именно Земля — центр Вселенной? Это же совершенно «очевидно» I Вокруг чего иного, как не центра мироздания, могут совершать звезды свои идеальные пути? К чему, как не к центру, стремятся падающие тела?

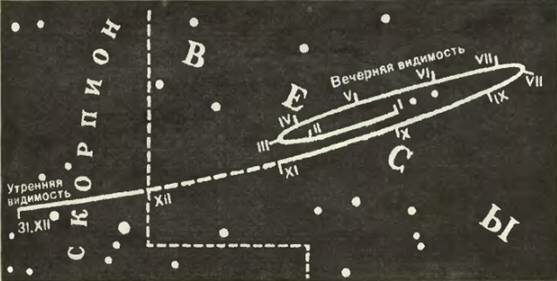

Однако давно уже было подмечено, что движение не всех небесных тел такое уж идеальное. Планеты — «блуждающие звезды», как их называли, — описывают на небе какие-то замысловатые петли (рис. 4). Аристотель мог этого и не знать, но когда тщательные наблюдения астрономов установили это бесспорно, здание механики Аристотеля зашаталось. Зашаталось, но не рухнуло. Клавдий Птолемей (ок. 100 — ок. 165) объяснил загадочные движения планет, не отказываясь от идеи Аристотеля о совершенном равномерном движении небесной субстанции по окружностям.

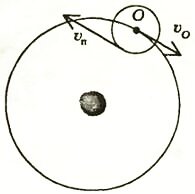

Каждая планета движется вокруг некоторого центра О (рис. 5), а сам этот центр обращается по окружности вокруг Земли. В момент, когда скорость \(

\vec \upsilon_O\) точки О противоположна скорости планеты \(

\vec \upsilon_p\), земному наблюдателю кажется, что планета поворачивает назад.

Сложная и несколько запутанная система мира Птолемея тем не менее позволяла предсказывать положения планет довольно точно.

Гелиоцентрическая модель Вселенной

Великий шаг в понимании природы был сделан польским ученым Николаем Коперником (1473 — 1543).

В центре мироздания он вместо Земли поместил Солнце. Благодаря этому сложные движения планет оказались очень простыми, если принять, что все планеты, и Земля в том числе, обращаются вокруг Солнца.

Однако создание системы Коперника не так уж много изменило в механике Аристотеля. Просто место Земли заняло Солнце. Объяснение видимого движения звезд вращением Земли внесло идею относительности движения, но подтверждало мысль Аристотеля о том, что движение по окружности — это естественное движение.

Множественность миров

Истинный переворот в понимании механического движения связан с именем итальянского мыслителя Джордано Бруно (1548—1600). Бруно выдвинул идею множественности миров. Солнце не является центром мироздания; оно — одна из бесчисленных звезд, но только расположено недалеко от нас [2] . Это и нанесло решающий удар по механике Аристотеля. Если нет центра мироздания, то бессмысленно говорить о естественном движении вокруг него, и вся классификация движений как отправной метод построения механики утрачивает опору. Поэтому Бруно не только великий астроном, но и великий механик. Фактически его идею следует понимать как принцип равноправности всех мест Вселенной.

Разрушив основную идею механики Аристотеля, Бруно ничего нового на ее месте не сумел создать. Он был обвинен инквизицией в ереси и 17 февраля 1600 года сожжен на костре.

Зарождение новой (теперь ее называют классической) механики

Галилео Галилей (1564 — 1642) первым совершенно отчетливо понял, что отсутствие центра Вселенной не позволяет говорить о движении как о чем-то абсолютном (относительно Земли у Аристотеля или относительно Солнца у Коперника). Движение относительно: можно с полным основанием говорить о движении любого тела по отношению к любому другому. Ну а если движения относительны, ясно, что их классификация — занятие довольно бесперспективное. Так, для человека, отдыхающего в парке на скамейке, и для другого, который в это время катается на карусели, все вокруг движется по-разному.

Не ведет ли это к хаосу, если нельзя даже классифицировать движения? Полностью от классификации движений Галилей не отказался. Но подход к классификации у него был принципиально иным, чем у Аристотеля. Отказавшись вслед за Дж. Бурно от представлений о центре Вселенной, Галилей с неизбежностью пришел к мысли, что если и существует «естественное» движение, то это движение тел, которые движутся «сами по себе», не подвергаясь никаким воздействиям. По мнению Галилея, естественное движение, или движение по инерции, — это прямолинейное движение с постоянной скоростью. В какой-то мере это кажется очевидным: ведь если тело не испытывает воздействия, то оно движется как бы в пустоте. Движение в пустом пространстве нигде не может ни ускориться, ни замедлиться. Тело не может повернуть ни налево, ни направо — просто для таких изменений движения не видно никаких причин.

Однако ни с чем не взаимодействующих тел нет и быть не может. Откуда же у Галилея возникла уверенность в справедливости его умозрительных доводов? Галилей отчетливо понял, что естественному движению с постоянной скоростью мешает сопротивление окружающей среды (воздуха, воды) или сила трения со стороны твердых поверхностей, по которым происходит движение. Простые опыты прямо указывают, что чем меньше сопротивление или трение, тем менее заметно изменяется скорость и тем дольше продолжается движение.

Здесь надо подчеркнуть еще один принципиально важный момент. Огромная, даже основная заслуга Галилея в том, что он по-новому понял, что такое законы движения. Ведь как было у Аристотеля: вижу — классифицирую; классификация движений — непосредственное обобщение наблюдений. У Галилея другой подход: он за видимыми движениями искал потаенную, сокровенную суть управляющих ими законов. Путь Галилея привел к возможности установить общие законы механического движения. Но для этого потребовался гений Ньютона.

Суть механики Ньютона

Есть нечто символическое в том, что Исаак Ньютон (1643 — 1727) родился почти точно через год после того, как не стало Галилея, и в том, что младенец, родившийся крохотным и совсем слабеньким (по словам современника, его можно было утопить в пивной кружке), вошел в историю как один из величайших титанов человеческого духа.

Ньютон понял и математически сформулировал основной факт, относящийся к механическому движению: воздействия тел друг на друга (силы) во всех без исключения случаях определяют не скорости движения тел, как считал Аристотель, а ускорения, т.е. быстроту изменения скорости [3] . В этом и состоит то, что мы называем инерцией. Ускорение возникает сразу, одновременно с началом действия силы, а скорость нарастает постепенно. Даже очень большая сила не в состоянии сообщить телу сразу значительную скорость. Для этого нужно время. Чтобы остановить тело, опять-таки нужно, чтобы тормозящая сила (трение, сопротивление среды или что-либо иное) действовала некоторое время.

Силы — причины изменения состояния движения тел, т.е. их скорости. И если что и нужно классифицировать в первую очередь, то это типы сил, а не типы движений, которые зависят от системы отсчета.

Ньютон сформулировал основной закон динамики (второй закон), который называют уравнением движения: произведение массы на ускорение равно сумме всех действующих на тело сил:

m \vec a = m \frac

Источник