Вселенную мудростью поистине неизмеримой глубины

В год 6540 (1032). Ярослав начал ставить города по Роси.

В год 6541 (1033). Евстафий Мстиславич умер.

В год 6542 (1034).

В год 6543 (1035).

В год 6544 (1036). Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. И положили его в церкви святого Спаса, которую сам заложил; были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукою. Был же Мстислав могуч телом, красив лицом, с большими очами, храбр на ратях, милостив, любил дружину без меры, имения для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей. После того завладел всем его владением Ярослав и стал самовластцем в Русской земле.

Пошел Ярослав в Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Жидяту.

В это время родился у Ярослава сын, нарекли имя ему Вячеслав. Когда Ярослав был в Новгороде, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов многих, варягов и словен, пришел к Киеву и вошел в город свой. А было печенегов без числа. Ярослав выступил из города, и исполчил дружину, и поставил варягов посредине, а на правой стороне — киевлян, а на левом крыле — новгородцев; и стал пред градом.

Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне святая София, митрополия русская: было здесь тогда поле вне града. И была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав.

И побежали печенеги врассыпную, и не знали, куда бежать, одни, убегая, тонули в Сетомли, иные же в других реках, а остаток их бегает где-то и до сего дня. В тот же год посадил Ярослав брата своего Судислава в темницу во Пскове — был тот оклеветан перед ним.

В год 6545 (1037). Заложил Ярослав город великий, у того же града Золотые ворота; заложил и церковь святой Софии, митрополию, и затем церковь на Золотых воротах — святой Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины.

И стала при нем вера христианская плодиться и расширяться, и черноризцы стали умножаться, и монастыри появляться. И любил Ярослав церковные уставы, попов любил немало, особенно же черноризцев, и книги любил, читая их часто и ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество, ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, — так и этот. Отец ведь его Владимир землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учение принимая книжное.

Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами наставляемы и поучаемы на путь покаяния, ибо от слов книжных обретаем мудрость и воздержание. Это ведь — реки, напояющие вселенную, это источники мудрости; в книгах ведь неизмеримая глубина; ими мы в печали утешаемся; они — узда воздержания, Велика есть мудрость; ведь и Соломон, прославляя ее, говорил: «Я, премудрость, вселила свет и разум, и смысл я призвала. Страх Господень. Мои советы, моя мудрость, мое утверждение, моя сила. Мною цесари царствуют, а сильные узаконяют правду. Мною вельможи величаются и мучители управляют землею. Любящих меня люблю, ищущие меня найдут благодать». Если прилежно поищешь в книгах мудрости, то найдешь великую пользу душе своей. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами. Тот, кто читает пророческие беседы, и евангельские и апостольские поучения, и жития святых отцов, обретает душе великую пользу.

Ярослав же, как мы уже сказали, любил книги и, много их написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу положенные песнопения в назначенное время. И другие церкви ставил по городам и по местам, поставляя попов и давая от богатств своих жалованье, веля им учить людей, потому что им поручено это Богом, и посещать часто церкви.

И умножились пресвитеры и люди христианские. И радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христиан, а враг сетовал, побеждаемый новыми людьми христианскими.

В год 6546 (1038). Ярослав пошел на ятвягов.

В год 6547 (1039). Освящена была митрополитом Феопемптом церковь святой Богородицы, которую создал Владимир, отец Ярослава.

В год 6548 (1040). Ярослав пошел на Литву.

В год 6549 (1041). Пошел Ярослав на мазовшан в ладьях.

В год 6550 (1042). Пошел Владимир Ярославич на Ямь и победил их. И пали кони у воинов Владимировых; так, что и с еще дышащих коней сдирали кожу: такой был мор на коней!

В год 6551 (1043). Послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много воинов, а воеводство поручил Вышате, отцу Яня. И отправился Владимир в ладьях, и приплыл к Дунаю, и направился к Царьграду. И была буря велика, и разбила корабли русских, и княжеский корабль разбил ветер, и взял князя в корабль Иван Творимирич, воевода Ярослава.

Прочих же воинов Владимировых, числом до 6000, выбросило на берег, и, когда они захотели было пойти на Русь, никто не пошел с ними из дружины княжеской. И сказал Вышата: «Я пойду с ними». И высадился к ним с корабля, и сказал: «Если буду жив, то с ними, если погибну, то с дружиной». И пошли, намереваясь дойти до Руси. И сообщили грекам, что море разбило ладьи руси, и послал царь, именем Мономах, за русью 14 ладей. Владимир же, увидев с дружиною своею, что идут за ними, повернув, разбил ладьи греческие и возвратился на Русь, сев на корабли свои.

Вышату же схватили вместе с выброшенными на берег, и привели в Царьград, и ослепили много русских. Спустя три года, когда установился мир, отпущен был Вышата на Русь к Ярославу. В те времена выдал Ярослав сестру свою за Казимира, и отдал Казимир, вместо свадебного дара, восемьсот русских пленных, захваченных еще Болеславом, когда тот победил Ярослава.

В год 6552 (1044). Выкопали из могил двух князей, Ярополка и Олега, сыновей Святослава, и окрестили кости их, и положили их в церкви святой Богородицы. В тот же год умер Брячислав, сын Изяслава, внук Владимира, отец Всеслава, и Всеслав, сын его, сел на столе его, мать же родила его от волxвования.

Когда мать родила его, на голове его оказалось язвено, и сказали волхвы матери его: «Это язвено навяжи на него, пусть носит его до смерти». И носит его на себе Всеслав и до сего дня; оттого и не милостив на кровопролитие.

Источник

Вселенную мудростью поистине неизмеримой глубины

…Древняя Русь ценила книги как редчайшие сокровища. Иметь несколько книг — это означало обладать целым состоянием. «Повесть временных лет» называет книги реками, напояющими вселенную мудростью неизмеримой глубины. «Если прилежно поищешь в книгах мудрости, — замечал летописец, — то найдешь великую пользу душе своей».

Многие рукописи одевались в кожаные переплеты — оклады, украшались и драгоценными камнями, и многоцветными сияющими эмалями. Когда я вижу на темно-серебристом фоне оклада голубовато-зеленое пятно, излучающее неожиданно радостный, светлый и глубокий свет, то моему взору представляются образы и события прошлого, свидетелем которого был этот драгоценный камень. В глубине камня — и зарево пожаров, и праздничное полыханье свечей, и глаза воинов, и изнуренные лица подвижников…

Драгоценным камнем, ограненным великим мастером — Временем, можно назвать древнерусскую литературу, богатства которой мы еще только начинаем в полной мере осознавать. Год от года глубже мы проникаем в смысл словесности, складывавшейся столетиями, перечитываем забытые или полузабытые литературные памятники и все более убеждаемся в их художественной силе.

Двенадцатый век открыл и почувствовал русскую икону как явление искусства. Для этого потребовалось понять условный язык давней живописи, доступный всем в старину и забытый позднее.

Церковь Спаса Нередицы близ Новгорода. 1198.

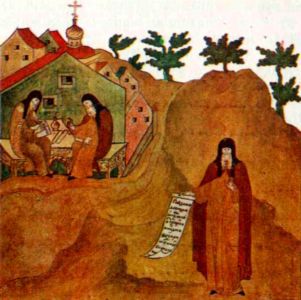

Хождение по морю. Миниатюра XVI в.

Если изограф рисовал святого выше ростом, чем палаты или горки, если дерево изображалось крохотным по сравнению с библейским персонажем, то это вовсе не означает, что художник не знал, что такое пропорции. Иконник хотел рассказать о святом или о какой-то стороне его характера и рисовал, скажем, Фрола и Лавра — покровителей коней — значительно выше, чем пасущихся животных. Святые — на первом плане, все остальное подчинено, второстепенно — будь то люди, живописный или архитектурный пейзаж, орнамент.

Такого рода условности существовали и в древнерусской литературе. Писатель должен был сообщить о герое лишь важное, существенное. Введение в повествование, например, окружающих бытовых подробностей противоречило бы тогдашнему литературному этикету, снижало бы ореол святости героя, его духовность и величие.

Иным был и средневековый читатель.

«Каждое произведение Древней Руси рассчитано не на обычное, беглое чтение, а на прилежное „книжное почитание“ в поисках книжной мудрости и книжного наставления, — пишет Д. С. Лихачев. — Если бы можно было представить себе древнерусского читателя за чтением его любовно переписанных от руки книг, то, наверное, это чтение было особенно истовым, торжественным и благоговейным».

Не случайно на старых книгах встречаются записи: «Горе тому, кто черкает у книг по полям, на том свете бесы исчеркают ему лицо железом»; «Эту книгу ни продати, ни отдати нельзя»; «Аще где криво написал, то не кляните меня, грешного раба…» Читатель книг ощущал себя приобщенным к вечной мудрости мира; создателями сочинений, как правило анонимных, выступали люди большой художественной культуры, искренно заботившиеся о судьбах своей Родины, мыслившие во вселенских масштабах.

Выдающееся произведение — «Повесть временных лет», определившее на много веков исторические представления наших соотечественников, поражает своей грандиозностью, сплавом достоверных фактов с очаровательными народными легендами. Составленная из разножанровых отрывков, созданных в несхожие эпохи, она — единое художественное целое, включившее в себя сведения о жизни страны, войнах и разорениях, характеристики князей, похвалы героям, плачи о погибших, дипломатическую и придворную хронику, сказания о чудесах, назидания потомкам. И все это — в непринужденной форме, поразительно емкой и лаконичной.

Источник

ЛитЛайф

Жанры

Авторы

Книги

Серии

Форум

Осетров Евгений Иванович

Книга «Живая древняя Русь. Книга для учащихся»

Оглавление

Читать

Помогите нам сделать Литлайф лучше

Дымковка — добрая улыбка, а не резкий смех.

Серый волк никогда не появляется в Дымковской слободе: он слишком злобен. Мастерицы предпочитают ему доброго барана, покрытого шелковой шерстью. Дымковская собака — безобидная дворняга, которая если и решится полаять; так, верно, лишь от радости. Как добра и торжественна здешняя водоноска в пышном сарафане, идущая с ведрами! Всадник на пятнистом коне так забавен в своем величии! Уморительна пара катающихся в лодке: на нем матросский костюм, бескозырка, у нее густые кудри, румянец во всю щеку и букет цветов в руке. Так и кажется, что мастерица тихо посмеивалась, лепя и расписывая красками своих глиняных человечков.

Дымковская игрушка не любит одиночества. Она хороша даже не в паре, а в группе с другими, в близком соседстве со своими кровными братьями и сестрами из слободы на реке Вятке.

Замечательный художник и археолог, знаток старинного быта Аполлинарий Васнецов сравнивал дымковскую игрушку с античной скульптурой: «Удивительное дело! На далеком Севере, в лесной стороне, в древнем городе Хлынове, в с. Дымково каким-то далеким эхом отозвались терракоты Херсонеса и Древней Греции. Как там обожженные из глины статуэтки окрашивали водяными красками, так и здесь. Разница только в образах, вложенных в глину: там — классические туники дев, Амур и Диана, здесь… живые, близкие нам образы».

…Под звуки задорного перепляса на сцену выбегают парни и девушки, одетые в нарядные цветастые костюмы. Танцоры кружатся парами, водят хоровод и, словно подхваченные вихрем, плывут во все убыстряющемся темпе, в огненном танце. Но мелодия вдруг обрывается, и танцоры застывают. Зритель видит перед собой фигуры, словно вылепленные и ярко расписанные мастерицами из знаменитой слободы. Танец, созданный на берегах Вятки, так и называется — «Дымковская игрушка».

Никогда, пожалуй, в многовековой жизни игрушек не было такого праздника, как осенью 1965 года, когда в Москве была устроена обширная выставка.

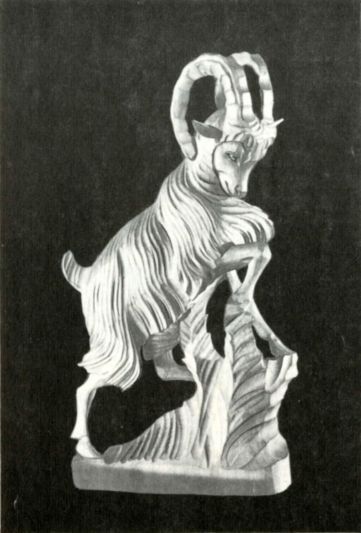

Богородская миниатюрная скульптура.

В Манеже разместились куклы, игрушечные звери, сказочные персонажи, заводные детские железные дороги, автомобили, космические ракеты, синтетические корабли, парашютисты, говорящие человечки, веселые книги с картинками…

Это был праздник детей. Праздник кукол, праздник игрушек. Но среди этого забавного великолепия, рожденного новейшей изобретательской мыслью и техникой наших дней, выделялись куклы, вырезанные в селе Богородском и вылепленные из глины мастерицами на берегах Вятки. Они не только не затерялись среди других игрушек, но привлекали внимание живописностью и своеобразием.

Я, приехав однажды в Дымковскую слободу, спросил одну из здешних художниц — Зинаиду Федоровну Безденежных:

— Трудно научиться вашему ремеслу?

Безденежных улыбнулась и громко позвала:

Вошла девочка лет девяти-десяти, внучка Зинаиды Федоровны. Бабушка попросила:

— Покажи, Танюша, свои куклы.

Девочка принесла глиняные игрушки, раскрашенные забавным, ярким и по-детски беззаботным узором. Я спросил:

— Сама, — ответила Таня.

— Нет, — уверенно ответила девочка. — Я сама все умею.

Зинаида Федоровна так заключила беседу:

— Нетрудное дело, да не всякому дается.

Из нашей жизни ушли многие игрушки. Некоторые из них умерли своей смертью. Но нельзя не пожалеть о том, что мы предали забвению многие сельские игры, полные поэтической прелести.

Есть в Загорске музей игрушки. В его запасниках лежат большие коллекции русских народных кукол. Любопытно происхождение этого собрания. В конце прошлого века игрушечным промыслом в России заинтересовался молодой тогда и энергичный художник Николай Дмитриевич Бартрам, самозабвенно увлекавшийся народным творчеством. Он постоянно бывал в старых художественных гнездах, популяризовал русскую игрушку в отечественной и зарубежной печати, написал о ней отличную книгу. Энтузиаст уговорил подмосковных кустарей вернуться к вырезыванию из дерева игрушек, снабдил кустарей старинными лубочными картинками, создал музей игрушек. Недаром подмосковные мастера в 1923 году подарили Николаю Дмитриевичу в день его рождения короб с игрушками, сделав на нем выразительную надпись: «Королю игрушек — признательный народ».

Все мы — молодые, пожилые и старые — в прошлом были детьми, все любили игрушки. В современном бурном мире дети составляют большую и, смею думать, лучшую часть человечества. Будем же помнить народную заповедь: игрушка — не балушка.

Преданья старины глубокой

В этих тихих комнатах вспоминаешь о том, что в некогда известном всей Москве доме Пашкова помещался Румянцевский музей.

Отдел рукописей Ленинской библиотеки сохраняет до сих пор в своем облике музейные черты. В шкафах, в особых приспособлениях и на столах — старинные фолианты, пришедшие к нам из глубины веков.

Вот книга, которую мог держать в руках Владимир Мономах, воин и политик, охотник и философ, размышлявший на склоне лет своих: «Что такое человек, как подумаешь о нем? Как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет. » Вот под стеклом лежит летопись, открытая на странице, где записан красочный рассказ о волхве, предсказавшем вещему Олегу смерть от любимого коня. Летописная легенда, как известно, воодушевила Пушкина на создание «Песни о вещем Олеге».

Я листаю страницы «Златой цепи» — сборника, содержащего грозные поучения Серапиона Владимирского, мрачного пророка русского средневековья. Нельзя не вздрогнуть от слов, тщательно начертанных в сборнике: «Друзья мои и ближние мои отказались от меня, ибо не поставил перед ними трапезы с многоразличными яствами. Многие ведь дружат со мной, опуская руку со мной в солонку, а в несчастьи как враги обретаются и даже помогают поставить мне подножку; глазами плачут со мною, а сердцем смеются надо мной». Конечно же, это «Моление Даниила Заточника», представленное на постоянной выставке списком шестнадцатого века.

Здесь же, на выставке, находятся книги, знаменующие целые эпохи в народной жизни: «Киево-Печерский патерик», «Житие Александра Невского», «История Казанского царства», «Повесть о разорении Рязани Батыем»… Впечатление от встречи с древними рукописями усиливается живописными панно (рядом со стеллажами). Художники наших дней, оформляя выставку, воспроизвели в своих работах мотивы миниатюр летописей, орнаменты, буквицы, старинные заставки. Живое дыхание столетий ощущаешь и тогда, когда из футлярчика достается свиток семнадцатого века и звучат слова, раздававшиеся в приказных избах того времени. Мы, читатели, редко заглядываем в специальные издания, публикующие подлинные исторические документы. Между тем в грамотах, отписках, челобитных — голоса и интонации невыдуманных людей. Красивым бойким почерком дьяк записывал слова Ивана Грозного, адресованные воеводам Сабурову и Волынскому: «И вы то чините негораздо, что к нам из Юрьева о ваших делах пишут, и вы того не слушаете, о наших делах не радеете… И вашим нераденьем и оплошкою в том учиниться нашим новым немецким городам какая поруха, и вам в том от нас быти в великой опале и в казни». Представляю, как перепугались Сабуров и Волынский, получив столь недвусмысленное предупреждение от царя, не бросавшего слов на ветер. Всего несколько строк из грамоты, а перед нами лицо эпохи.

…Древняя Русь ценила книги как редчайшие сокровища. Иметь несколько книг — это означало обладать целым состоянием. «Повесть временных лет» называет книги реками, напояющими вселенную мудростью неизмеримой глубины. «Если прилежно поищешь в книгах мудрости, — замечал летописец, — то найдешь великую пользу душе своей».

Многие рукописи одевались в кожаные переплеты — оклады, украшались и драгоценными камнями, и многоцветными сияющими эмалями. Когда я вижу на темно-серебристом фоне оклада голубовато-зеленое пятно, излучающее неожиданно радостный, светлый и глубокий свет, то моему взору представляются образы и события прошлого, свидетелем которого был этот драгоценный камень. В глубине камня — и зарево пожаров, и праздничное полыханье свечей, и глаза воинов, и изнуренные лица подвижников…

Источник