Движение «встречь солнцу»

В XVII столетии по следам Ермака за Урал, который называли Каменным поясом, устремилось множество отважных людей. Этот грандиозный поход называли движением «встречь солнцу» — на восток, севере- и юго-восток.

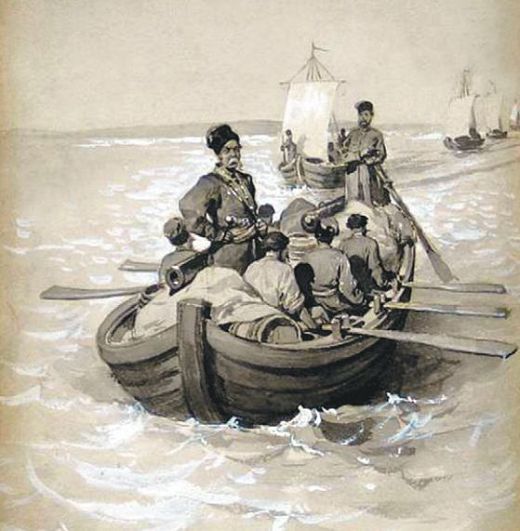

Большинство путешественников было служилыми людьми — казаками и стрельцами. Они шли на восток по велению властей — собирать дань («ясак») с местных племен. Казаки совершали дальние и опасные путешествия, становились первооткрывателями рек, озер, горных хребтов и побережий студеных морей.

Была и другая причина движения на восток — мех пушных зверей. На Руси его называли мягкой рухлядью. В XI— XII вв. меха служили деньгами, и много позже пушниной платили дань, выдавали жалованье, одаривали своих и чужеземных подданных, приносили в дар иностранным государям. Например, персидскому шаху в 1635 г. отправили в подарок живых соболей в золоченых клетках.

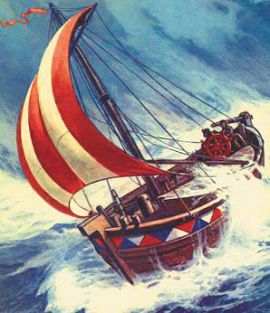

В сибирские дали устремились и другие люди — одни хотели избавиться от гнета налогов, другие бежали от наказания, третьи мечтали разбогатеть, добиться славы и власти. Но почти все они сознательно или неосознанно стремились узнавать неведомое, открывать новые земли и морские угодья. Эти люди были мастерами на все руки — опытными строителями, корабелами и землепашцами, удачливыми охотниками и рыболовами, храбрыми воинами и отважными моряками. Неизвестные путешественники добрались в 1630-х гг. до озера Таймыр — самого северного озера нашей планеты.

Менее чем за 60 лет землепроходцы и мореходы преодолели никому из европейцев дотоле не ведомые просторы Азии от Урала до побережья Тихого океана. Участники путешествий составляли «чертежи» и описания («скаски») природы и людей, населяющих эти земли. Движение «встречь солнцу» превратило Россию в самое большое государство мира.

Источник

1. «Хождение встреч солнцу» и фронтир

1. «Хождение встреч солнцу» и фронтир

С 80-х годов XVI столетия начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал — «хождение встречь солнцу». Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров казаки-первопроходцы наткнутся хоть на какие — то следы великой империи монгольских ханов, протянувшейся от восточного побережья Китая до границ Польши…

Ни малейших следов империи нет! Куда-то сгинули города, куда-то пропал великолепный «ямской тракт» длиной в тысячи километров, по которому якобы неслись в Каракорум гонцы из Руси. Ни малейших материальных следов хоть чего — то отдаленно напоминающего государство. Более того, местное население отчего-то вовсе не знает, не помнит ни о великой столице Каракоруме, процветавшей некогда в монгольских степях, ни о великих императорах, чья власть якобы простиралась на полмира. О маньчжурах, правящих в Северном Китае, помнят и знают прекрасно — это конкретное, привычное зло, супостаты, до сих пор устраивающие набеги. Но Батыя с Чингисханом никто почему-то вспомнить не в состоянии…

Что интересно, нигде от Урала до Байкала казаки не встречают даже подобия государства или городов! Только «Кучумово царство» на территории нынешней Тюменской области отдаленно напоминает зародыш государства, а его столица Искер, небольшое укрепление, с превеликой натяжкой способно сойти за город.

Однако там — случай особый. Кучум — не местный владыка, а своеобразный «варяжский гость». Он родом из Средней Азии, из Бухары. В эти места пришел не так давно с отрядом верных нукеров, убил здешних нойонов Едигера и Бекбулата и захватил власть. Он же и построил Искер (Кашлык).

Попавшие под его власть племена любви к новоявленному владыке не питают ни малейшей. Сравнительно быстрая и легкая победа казаков над «Кучумовым царством» имеет простейшее объяснение: воевали не с царством, не с народом, а все с тем же отрядом Кучумовых нукеров, отнюдь не многочисленным. «Подданные» Кучума при первом известии о приходе «бородачей» собираются на совет, провозглашают нойоном чудом уцелевшего племянника Едигера (Кучум вырезал практически всю родню свергнутых им нойонов, но этого юнца удалось спрятать) и отказывают Кучуму в поддержке. Более того, показывают казакам потайной ход в Искер. Кучум с горсткой людей мечется, преследуемый казаками. Ночное его нападение на стан Ермака как раз и объясняется тем, что у Кучума было мало людей. Полнейшее равнодушие коренного населения к последующей судьбе Кучума доказывается еще и отсутствием в местном фольклоре (обычно обстоятельном и подробном, порой игравшем роль устной летописи) каких бы то ни было подробностей об обстоятельствах смерти Кучума. Сгинул где-то — и черт с ним…

Особо стоит подчеркнуть: огнестрельное оружие вопреки устоявшемуся мнению не давало казакам никаких преимуществ, поскольку во всех отношениях уступало луку со стрелами. Судите сами. Чтобы произвести один-единственный выстрел из тяжеленной пищали, следовало:

1. Засыпать в ствол строго отмеренный порох.

2. Старательно запыжить заряд (т. е. загнать шомполом кусок кожи или плотной материи).

3. Загнать в ствол пулю, запыжить ее.

4. Насыпать пороха на «полку» возле запального отверстия.

6. Нажать на спуск, чтобы тлеющий фитиль воспламенил порох на полке, а уж от него вспыхнул заряд в стволе.

Прониклись? Во-первых, я перечислил далеко не все манипуляции (число которых по тогдашним уставам достигало 80). Во-вторых, всем этим предстояло заниматься не в тишине спортивного зала, а на поле боя, в спешке и лихорадочном напряжении. В-третьих, дальность полета пули не превосходила (а то и уступала) дальности полета стрелы. В-четвертых, за то время, пока стрелок возился со своей пищалью, противник запросто мог выпустить десяток стрел (порой отравленных), убивавших гораздо вернее пули. В-пятых, стрельба из пищали зависела еще и от погоды: дождь мог погасить фитиль, подмочить порох, порыв ветра — сдуть порох с полки, случайная искра от фитиля порой воспламеняла порох раньше времени, и стрелок получал тяжкие ожоги…

Не зря во французской армии лук был отменен только в 1527 г., зато англичане применяли его и столетие спустя — в боях с армией кардинала Ришелье при осаде острова Ре. А в сражении под Лейпцигом (1813 г.) башкирские части русской армии с успехом вышибали стрелами из седла французских кавалеристов…

Кстати, с теми же проблемами, что и казаки, столкнулись и американцы во время фронтира — продвижения на Дальний Запад. Даже в начале XIX в., располагая не в пример более совершенными ружьями и пистолетами с капсюльными замками и унитарным патроном (отличавшимися от пищалей, как небо от земли), они не могли эффективно противостоять вооруженным луками индейцам. Отнюдь не случайно револьвер «родился» именно в Америке, и там началось его массовое производство — без револьвера американцам в покорении Дикого Запада пришлось бы туговато…

Все это я вспоминаю для того, чтобы доказать не столь уж сложный тезис.

И русским, и американцам пришлось затратить примерно одинаковое время — тридцать-сорок лет, — чтобы пройти расстояние в три-четыре тысячи километров, оставляя за собой цепочку укрепленных пунктов (острогов и фортов). И у русских, и у американцев за спиной было сильное государство, откуда они черпали людские резервы, оружие и боеприпасы. И русским, и американцам противостояли кочевые племена, находившиеся на неизмеримо более низком уровне развития.

И все равно, чтобы добраться одним от Урала до Байкала, а другим от Скалистых гор до Калифорнии, чтобы создать какую-никакую сеть укреплений и опорных пунктов, потребовалось тридцать-сорок лет…

После этого нас хотят уверить, что дикие кочевники некогда проделали аналогичный путь в каких-то два-три года, при этом разгромив несколько сильных государств?!

Интересно, что, по подсчетам современных исследователей, во всей Сибири, от Урала до Тихого океана, тогда обитало не более ста пятидесяти-двухсот тысяч человек. Как и должно быть, когда речь идет о немногочисленных кочевых племенах.

Где же набирал Чингисхан свои «неисчислимые» полчища? Можно, конечно, сказать, что Сибирь как раз и обезлюдела из-за того, что Чингисхан «увел чуть ли не всех на восток», но такая версия чересчур уж противоречит и нашим изысканиям, и общей картине мировой истории, каковой не известны другие примеры столь массового «обезлюживания» территорий в результате переселения.

Брюква не растет на дереве, джентльмены… А гусаки не мечут икру.

Вернемся к казакам. Находясь в столь невыигрышном положении — горсточка людей посреди необозримых пространств, где обитали превосходившие числом воинственные племена, — они отчего-то не были истреблены в одночасье. Пусть и с боями, но прошли тысячи километров, основывая остроги.

Потому что, повторяю, никаких остатков империи здесь не было. Не столь уж многочисленные народы кочевали там и здесь, разводя скот, занимаясь охотой и рыбной ловлей. В верховьях Енисея и в северных предгорьях Алтая жили оседлые племена, знавшие мотыжное земледелие и кузнечное дело, но никакого отношения к «монгольской империи» они не имели.

Повсюду царило самое настоящее рабовладение — рабами становились пленники, взятые на войне.

Никто не помнил об империи, никто не знал о Каракоруме…

Освоение Сибири, вопреки устоявшемуся мнению, далеко не всегда было мирным. Сражений было предостаточно: с воинственными ханты- мансийскими князьками, по заслугам прозванными «кровавой самоядью», с эвенками, «людьми воистыми, в бою жестокими», с якутами, у которых «воины доспешны, а кони в железных досках». Когда в Западной Сибири стали один за другим вырастать остроги, маньчжуры забеспокоились и стали натравливать на русских своих данников, енисейских татар[3], поставляя им оружие, в том числе и огнестрельное.

Вокруг города, в котором пишется эта книга, триста лет назад бушевали ожесточенные сражения. Тогдашний Красноярский острог долго и старательно штурмовали енисейские татары-качинцы…

И не могли взять! Куда-то сгинуло былое мастерство «диких кочевников» во взятии огромных городов. Куда-то исчезли стенобитные и камнеметные орудия (почему-то «китайские специалисты», по уверениям иных историков, составлявшие этакий «инженерный корпус» в монгольской армии, на сей раз так и не появились). Куда-то запропастились «боевые ракеты» и «зажигательные бомбы», которыми якобы были вооружены еще в XIII в. монголы. Азиатское воинство сражается самым примитивным (по сравнению с «ордынскими» временами) образом: палит из луков и пищалей, пытается поджечь стены и строения факелами…

Ничего удивительного нет. Русские нашли в Сибири племена, находившиеся на нормальном для того времени уровне развития. Все их скромные достижения — результат самостоятельной эволюции, а не «наследство» империи.

Которая, кстати, удивительнейшим образом проваливается в небытие сразу после смерти Батыя. Только что она была, нагло простиралась себе от Пекина до Киева — и вот ее уже нет, как-то сами собой прекращаются выборы великого кагана в Каракоруме, пропадает из поля зрения современников «ямской тракт» от Волги до монгольских степей, воцаряется тишина, только скотоводы мирно пасут свои стада.

«Империя» существовала только в воображении историков. Потому и сгинула в небытие так легко.

Читайте также

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир .

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир . Начиная с 80-х годов XVI столетия, начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал — «хождение встречь солнцу». Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров

По Луне и по Солнцу

По Луне и по Солнцу Многовековое почитание Луны не помешало мусульманам Турции, Ирана, Афганистана пользоваться, кроме, лунного, еще и календарем солнечной хиджры. Он, как и наш, содержит 365 или 366 дней, но год начинается в день весеннего равноденствия (обычно 21 марта), а

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир Начиная с 80-х годов XVI столетия, начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал – «хождение встречь солнцу». Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров

Глава первая «ХОЖДЕНИЕ ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ»

Глава первая «ХОЖДЕНИЕ ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ» Хотя книга эта посвящена в первую очередь Русской Америке, попросту не обойтись без краткого изложения истории освоения русскими Сибири — этот своеобразный пролог, по моему мнению, необходим. Тем более что и здесь предстоит

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир

1. «Хождение встречь солнцу» и фронтир Начиная с 80-х гг. XVI столетия, начинается целеустремленное и неостановимое движение русских на восток, за Урал — «хождение встречь солнцу». Логично было бы предположить, что на этом пути протяженностью в тысячи километров

Фронтир и мобилизационные реформы

Фронтир и мобилизационные реформы Земля обязывает служить В первой половине XVI в. в населенном центре Руси наступает фаза демографического сжатия — истощение используемых пахотных земель и нехватка свободных земель, которые можно ввести в сельскохозяйственный

Южный фронтир XVII в. Белгородская черта

Южный фронтир XVII в. Белгородская черта Коллапс государства в период Смутного времени вызвал всплеск набеговой активности степняков.В очередной раз кочевой аркан использовали в своих целях и недруги России — Речь Посполитая и Османская империя.В 1607 г. был заключен

Как возродить фронтир

Как возродить фронтир Однако у нас появится будущее, причем гораздо более яркое и интересное, чем у Европы, если мы снова приступим к освоению наших бескрайних пространств, если возродим русский фронтир.Исторический процесс имеет спиральную топологию, и старые формы

Фронтир и мобилизационные реформы

Фронтир и мобилизационные реформы Земля обязывает служитьВ первой половине XVI в. в населенном центре Руси наступает фаза демографического сжатия – истощение используемых пахотных земель и нехватка свободных земель, которые можно ввести в сельскохозяйственный

Южный фронтир XVII в. Белгородская черта

Южный фронтир XVII в. Белгородская черта Коллапс государства в период Смутного времени вызвал всплеск набеговой активности степняков.В очередной раз кочевой аркан использовали в своих целях и недруги России – Речь Посполитая и Османская империя.В 1607 г. был заключен

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С ПРЕЗИДЕНТОМ

НЕСКОЛЬКО ВСТРЕЧ С ПРЕЗИДЕНТОМ Наш президент — фигура и многогранная, и изменяющаяся. И те, кто его знает, кто видит не только на экране телевизора, учитывает, конечно же, все стороны его характера, и сильные и слабые. Думаю, что о Ельцине еще много будет написано. Всякого, и

Навстречу солнцу

Навстречу солнцу Одним из важных географических открытий стали обнаружение в 1648 г. якутским казачьим атаманом Семеном Дежневым пролива, соединяющего Ледовитый океан с Тихим, и выход русских на берега Чукотки. Отсюда землепроходец Владимир Атласов с небольшим отрядом в

Глава 7 Англия сквозь призму встреч и событий

Глава 7 Англия сквозь призму встреч и событий Наверное, у многих людей, приезжающих в Англию, интерес увидеть и узнать эту страну огромный. Особенно если это первый приезд.Что за город Лондон? Что это такое – знаменитый Тауэр? А Вестминстерское аббатство? А Букингемский

Источник