Почему вертится Земля и другие космические объекты?

Каждый день Земля делает один оборот вокруг своей оси, вот почему на нашей планете существуют восходы и закаты. Наш каменистый космический дом вертится с тех самых пор, как сформировался 4,6 миллиардов лет назад и будет продолжать вращаться до конца времен, которые, вероятно, наступят после того как Солнце превратится в красного гиганта и поглотит ближайшие планеты. Но когда наша Солнечная система только родилась, все обломки ранней звездной системы вращались вокруг Солнца примерно в одном и том же направлении. Сталкиваясь, обломки также вращали Землю и почти все остальные объекты в Солнечной системе – в этом направлении. Но почему все космические объекты вообще вращаются?

Все объекты во Вселенной вращаются

Как сформировалась Земля и Солнечная система?

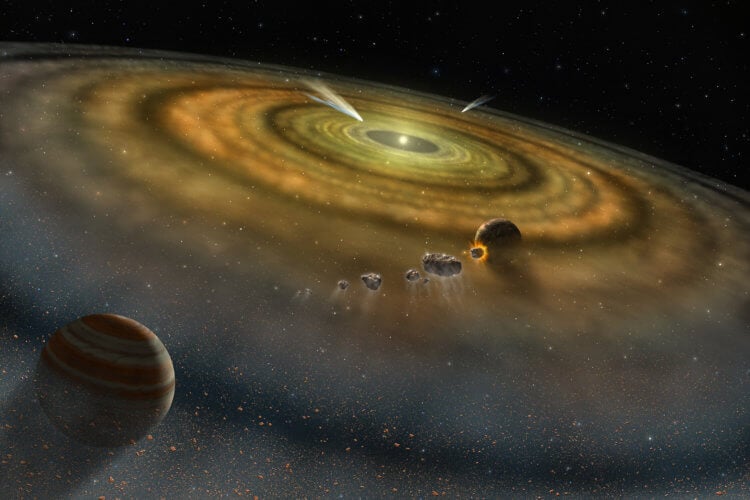

Наша планета образовалась из диска газа и пыли, который вращался вокруг новорожденного Солнца. Кусочки пыли и камней в процессе вращения слиплись вместе, формируя планету. По мере ее роста камни продолжали сталкиваться с зарождающейся Землей, тем самым создавая силы, заставляющие ее вращаться. Еще больше интересных статей о Солнечной системе и ее планетах читайте на нашем канале в Яндекс.Дзен. Там регулярно выходят статьи, которых нет на сайте.

Солнце и Солнечная система образовались, когда облако пыли и газа обрушилось из-за собственного веса. Большая часть газа конденсировалась, чтобы стать Солнцем, в то время как оставшийся материал уходил в окружающий планетообразующий диск. Перед тем как коллапсировать, молекулы газа и частицы пыли двигались повсюду, но в какой-то момент некоторые из них немного сдвинулись в одном определенном направлении, приводя в движение его спин. Когда газовое облако коллапсировало, его вращение ускорилось – точно так же фигуристы начинают вращаться быстрее, поджимая руки и ноги.

Формирование Солнечной системы масштабное и красочное событие

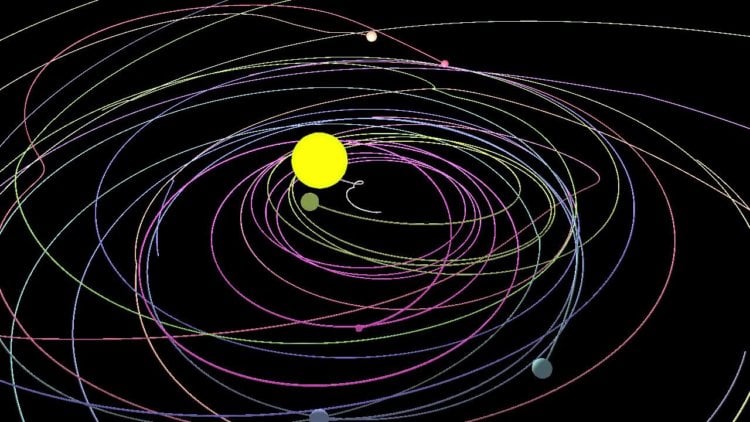

Поскольку в космосе не так уж много места, чтобы замедлить ход событий, как только что-то начинает вращаться, оно обычно продолжает движение. У вращающейся ранней Солнечной системы в этом случае было много того, что называется угловым моментом – величиной, которая описывает тенденцию объекта продолжать вращение. В результате, после рождения Солнечной системы, все планеты, вероятно, вращались в одном и том же направлении. А о том, что ждет Солнце в будущем, я писала в предыдущей статье.

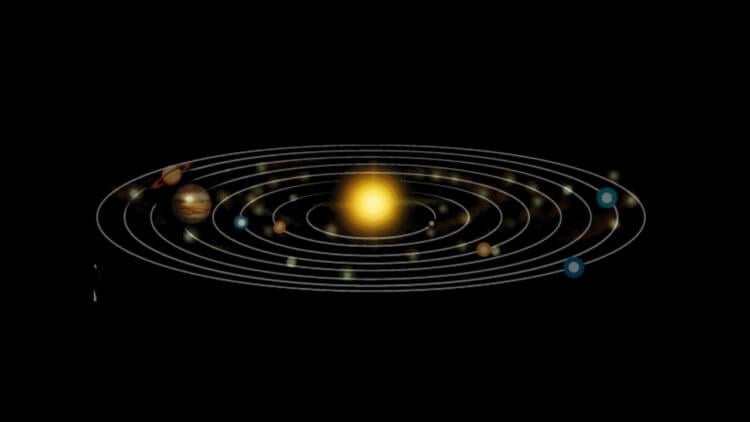

Как вращаются планеты Солнечной системы?

Но сегодня у некоторых планет свой собственный спин в движении. Так, Венера вращается в противоположном направлении, как и Земля, а ось вращения Урана и вовсе наклонена на 90 градусов. Ученые не совсем понимают, почему эти планеты такие, но кое-какие идеи у них есть.

Столкновение Венеры с обломками, возможно, привело к тому, что она стала вращаться в другую сторону. Но есть и другая теория – согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nature в 2001 году, гравитационное взаимодействие с Солнцем наряду с другими факторами могло привести к замедлению и обратному вращению Венеры. В случае с Ураном исследователи предположили, что столкновения, а точнее одно крупное происшествие с участием нескольких объектов могло привести к вращению планеты в другую сторону.

На изображении симуляция вращения объектов во время формирования Солнечной системы

Вращение – это фундаментальное поведение объектов во Вселенной. Все в пространстве вращается в том или ином направлении.

Астероиды вращаются. Звезды вращаются. Галактики вращаются – по данным NASA, Солнечной системе нужно 230 миллионов лет, чтобы завершить один оборот вокруг Млечного Пути. Но одними из самых быстрых объектов во Вселенной являются пульсары – плотные вращающиеся объекты, которые по сути являются мертвыми массивными звездами. Существуют пульсары, которые могут вращаться сотни раз в секунду. Самый быстрый из известных науке был обнаружен в 2006 году и получил название Terzan 5ad. Он вращается 716 раз в секунду.

Наша Солнечная система – ничем не примечательна по меркам Вселенной

Как пишет Live Science, черные дыры могут быть еще быстрее. Одна из них, согласно результатам исследования 2006 года, под названием GRS 1915+105 вращается где-то от 920 до 1150 раз в секунду! Можете себе представить?

Но все космические объекты – отнюдь не вечный двигатель – они замедляются. Когда Солнце сформировалось, оно вращалось вокруг своей оси каждые четыре дня, в то время как сегодня на один оборот уходит около 25 дней. Исследователи полагают, что его магнитное поле взаимодействует с солнечным ветром, что и замедляет его вращение. Более того, вращение Земли тоже замедляется. Гравитация Луны притягивает Землю таким образом, что слегка замедляет ее движение. А проведенное в 2016 году исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society A, показало, что за столетие вращение Земли замедлилось на 1,78 миллисекунды. Как ни крути, Вселенная очень странная.

Источник

Почему Земля вращается? Почему её вращение не прекращается?

Планеты вообще не обязаны вращаться. Взгляните на Венеру. Она вращается так медленно, что с таким же успехом могла бы и не вращаться. Она также вращается в противоположном обычному направлении. Вы можете думать об этом как об «отрицательном» вращении. Поэтому отсутствие вращения — это нормальный вариант для любой планеты.

Большинство планет вращаются в прямом направлении — том же направлении, что и вокруг Солнца. Всё это происходит из-за закона сохранения углового момента. Это ожидается в результате моделирования развития Солнечной системы. Однако хаос при формировании планет может привести и к другому вращению, в том числе близкому к нулю.

Почему вращение Земли не прекращается?

Если вы установите игрушечный волчок в космосе вдали от любой серьёзной массы в этом почти вакууме и раскрутите его, вы можете улететь и вернуться спустя годы, чтобы увидеть, что он всё ещё вращается с практически той же скоростью. Это означает, что он по-прежнему обладает той же энергией вращения.

Если бы вы сделали то же самое внутри МКС, вы бы обнаружили, что волчок остановился. Его вращательная энергия была бы истощена трением, столкновениями с молекулами воздуха. Земля находится в похожей ситуации, и скорость её вращения уменьшается (очень медленно) из-за таких факторов, как Луна, захватывающая часть её углового момента, и солнечного ветра, создающего трение.

Точная продолжительность дня на Земле 4 миллиарда лет назад неизвестна, но оценки привязывают её примерно к одной четверти сегодняшнего дня. Еще через 4 миллиарда лет день может стать вдвое длиннее — опять же, мы не можем точно определить этого из-за слишком большого количества неизвестных будущих факторов.

Вращение прекратится, когда Солнце поглотит Землю через 4-5 миллиардов лет.

По материалам публикации (англ.).

Из комментариев

Данные китайских учёных свидетельствуют о том, что в настоящее время вращение Земли замедляется примерно на 1 секунду за год. За 3600 лет это даст на один час больше, чем сейчас. За 36 000 лет — на 10 часов. За 360 000 лет — примерно на 100 часов больше. За 3,6 миллиона лет один полный оборот составит около 1024 часов.

Замедление Земли не линейно, но если мы предположим, что это так, то 36 миллионов лет назад на земле не было бы дня, а были бы постоянные сумерки или рассвет, учитывая, как быстро вращалась бы Земля. Я подозреваю, что ночные животные, которые видят только чёрное и белое (оттенки серого), исторически предшествовали тем животным, которые видят цвета.

Некоторые планеты вращаются вокруг собственной оси настолько медленно, что для их оборота требуется больше времени, чем для прохода по орбите вокруг своего светила. Если планета не вращается, то её день равен её году.

В глубинах Вселенной облака газа сжимаются под действием гравитации. Понаблюдайте как-нибудь за фигуристкой. Когда фигуристка втягивает руки, вращение ускоряется. Таким образом небольшое вращение всех молекул газа становится общим вращением гигантской галактики. Внутри галактики звёзды формируются таким же образом.

Без вращения мы не увидели бы планет вокруг звезды. Наше Солнце вращается довольно быстро, учитывая его размеры.

С момента своего образования Луна замедлила вращение Земли примерно в четыре раза.

Источник

Великий аттрактор и ось Вселенной. Вокруг чего вращаются галактики?

Закономерность поведения космических объектов, а именно вращение меньших вокруг больших, наталкивает на мысль, что это правило должно применяться не только к отдельным планетам и их спутникам, но и к целым скоплениям и звездным системам. Так, не является секретом тот факт, что наша Солнечная система со всеми ее планетами вращается вокруг центра галактики Млечный Путь. А что насчет самого Млечного Пути, неужели такое огромное образование в свою очередь вращается вокруг чего-то настолько титанического, что его даже трудно вообразить? Ряд астрономов считают, что подобное действительно имеет место.

Согласно их мнению, в Космосе существует сверхскопление галактик — образование столь массивное, что его гравитационное воздействие распространяется на миллионы световых лет, заставляя вращаться вокруг своего центра даже отдаленные галактики. Существование такого массивного образования — это пока лишь теория, но у него уже есть свое название «Великий аттрактор» . Доказать его наличие — непростая задача, поскольку по направлению движения Млечного Пути не было обнаружено подобных скоплений, известен только факт движения нашей галактики, причем нельзя утверждать, что она движется по круговой орбите.

К тому же существует много других теорий, объясняющих движение галактик, в том числе воздействие темной материи и темной энергии, не говоря уже об изначальном импульсе Большого взрыва.

Кстати, даже если предположить, что Великий аттрактор существует, можно ли брать на себя смелость утверждать, что он сам в свою очередь вращается вокруг чего-то еще более масштабного, например, гипотетической оси Вселенной?

Если исходить из предположений физика Майкла Лонго из Мичиганского университета, считающего, что такая ось существует, то такой сценарий вполне возможен.

Основанием для предположения ученому послужили результаты анализа фотографий более 15 тысяч спиральных галактик, из которых вращающихся против часовой стрелки оказалось больше, что указывает на асимметрию во Вселенной, в настоящее время воспринимаемой как нечто более или менее однородное.

Правда, не совсем понятно, каким образом асимметрия Вселенной доказывает ее вращение, она лишь свидетельствует в пользу разнонаправленности Большого взрыва, ведь если бы он был симметричен, галактики вращались бы в одном направлении.

Источник

Где же расположен центр Вселенной?

В древние времена учёные и философы считали, что Земля является центром Вселенной. Но что же на самом деле? Где он располагается? Что в нём находится? И можно ли вообще его найти?

Теорий происхождения Вселенной достаточно много. Самая популярная модель существовала вплоть до XX века – это была концепция Иммануила Канта , заключавшаяся в том, что Вселенная одна, она статична и однородна, заполняет собой всё и вся и подчиняется законам классической механики Ньютона. Если судить с такой позиции, то центр Вселенной найти невозможно – ведь она – бесконечна! Но это мнение не совсем устраивало приверженцев теории Креационизма , которые считали, что Вселенная – дело рук Творца, а если Вселенная заполняет собой всё и вся, то где тогда место для Бога?! Ведь Он, согласно этой мысли, должен быть вне своего творения. Дабы не спорить с богословами и не провоцировать лишние конфликты, философы утверждали, что «Бог есть всё», то есть он везде и во всём, в каждом из нас.

Но в ХХ веке было доказано Эдвином Хабблом и другими многочисленными наблюдениями учёных то, что Вселенная расширяется (куда, кстати, — это очень хороший вопрос), а процесс расширения пошёл после Большого взрыва, но как же найти тогда центр Вселенной?! Некоторые полагают, что он находится в точке Большого взрыва. Во Вселенной постоянно происходит движение, не зря говорится, что «движение есть жизнь»: планеты вращаются вокруг звёзд, звёзды вместе с планетами – вокруг центра галактик, галактики тоже живут «дружными семьями» в скоплениях и тоже движутся с ними в сторону Великого аттрактора – гравитационной аномалии с очень высокой плотностью. Поскольку всё движется, Вселенная не может быть статичной, поэтому модель Иммануила Канта уже точно отпадает.

Итак, давайте разберёмся: а что является центром Вселенной? Центральной точкой, например, Солнечной системы является общий центр масс всех составляющих её объектов. Как вы уже догадались – это Солнце. У Млечного Пути тоже есть общий центр масс – ядро галактики.

Уж не является ли сам Великий аттрактор центром Вселенной? Учёные обнаружили, что в 250 миллионах световых лет от нас находится огромная гравитационная аномалия – место с очень высокой плотностью вещества, куда собираются все галактические скопления. Млечный Путь – не исключение: он тоже спешит на встречу со своими собратьями со скоростью 600 км/с, прихватив нас с собой! Учёные не могут понять, почему галактики движутся в сторону этой аномалии, ведь те галактики, которые приближаются к нему, разрываются чудовищной гравитационной силой, и всё, что от них остаётся – их вещество, сжатое и перемешанное с веществом других галактик. То есть аттрактор – это что-то вроде древа, ведь при таких процессах выделяется огромное количество энергии, которое снова излучается обратно во Вселенную, чтобы могли сформироваться новые галактики.

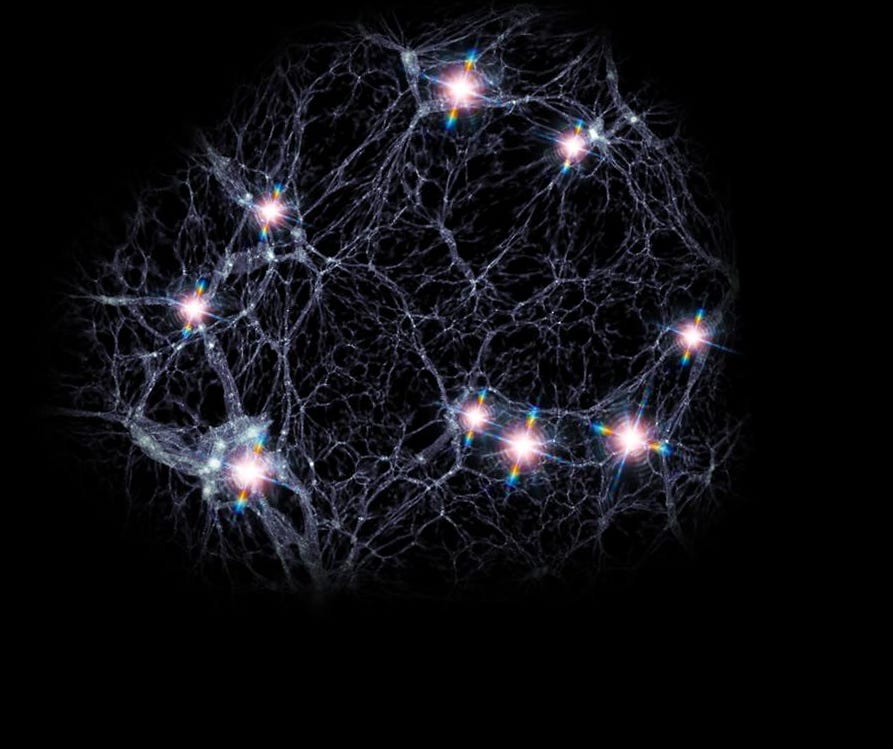

Но не все признают Великий аттрактор центром Вселенной. Галактики связаны друг с другом галактическими нитями, и по ним, точно по рекам, они стекаются в его сторону, ведь своей гравитационной силой он, подобно чёрной дыре, притягивает всё вокруг. Есть одно интересное мнение о том, что наша Вселенная, представляющая собой гигантский пузырь (а шарообразная форма – вполне естественна), столкнулась с другой вселенной, её пространственно-временная оболочка дала трещину, и теперь всё вещество из нашей Вселенной утекает в эту воронку.

Между галактическими нитями находятся войды – гигантские пустоты, где практически нет галактик. До сих пор войды хранят свои тайны и являются загадкой для учёных, а именно – почему так получилось, что эти области протяжённостью в десятки и даже сотни тысяч световых лет остались практически незаполненными? Однако если мы посмотрим на крупномасштабную структуру Вселенной, то увидим, что она напоминает собой губку.

Источник

Новое астрономическое открытие поставило под вопрос принцип Коперника 500-летней давности

Гигантское кольцо гамма-всплесков и предполагаемая крупномасштабная структура, связанная с ним. Возможно, конечно, что это лишь псевдоструктура, и мы обманываем себя, считая, что это образование простирается на многие миллиарды световых лет

В течение почти всей истории человечества одно из представлений о нашем месте во Вселенной долго никто не оспаривал: наша планета, Земля, является недвижимым центром космоса. Этому соответствовали все наблюдения:

- небеса – включая звёзды, туманности и Млечный Путь, вращаются над нашей головой;

- только несколько источников света – такие, как Солнце, Луна и планеты — двигаются относительно этого вращающегося фона;

- ни один из экспериментов не демонстрировал вращения Земли или параллакса звёзд.

Идея о том, что Земля вращается вокруг своей оси и движется по орбите вокруг Солнца казалась некоей забавной выдумкой, которую всерьёз рассматривали лишь несколько древних философов вроде Аристарха Самосского или Архимеда. Геоцентрическая схема Птолемея работала лучше любой другой модели в описании движения небесных тел, до тех пор, пока Кеплер не постулировал эллиптические орбиты в XVII веке.

Однако, вероятно, более сильная революция произошла на сотню лет раньше, когда Николай Коперник возродил идею о том, что Землю стоит увести от привилегированного положения в центре Вселенной. Сегодня принцип Коперника, говорящий о том, что ни мы, ни кто-либо ещё, не занимаем особого места во Вселенной, является краеугольным камнем современной космологии. Но верен ли он? Давайте подробно изучим свидетельства.

Движение Марса с декабря 2013 по июль 2014 года. Марс двигался из правого нижнего угла диаграммы в левый верхний до февраля, затем замедлился, остановился, пошёл назад, потом в мае снова замедлился и остановился, и, наконец, вернулся на первый путь. Раньше это считалось свидетельством наличия эпициклов, но теперь мы знаем, что это не так.

Модель Солнечной системы от Коперника, впервые сформулированная 500 лет назад, предлагала интересную альтернативу общепринятому объяснению.

Согласно одной из классических идей, все остальные планеты, кроме Земли, двигались вокруг Солнца по кругу, при этом вращаясь по небольшим окружностям, которые в свою очередь двигались по большим окружностям. Такая схема давала определённую траекторию для каждой планеты, в соответствии с которой большую часть года планеты на небосводе двигались в определённом направлении по отношению к звёздам, но на какое-то время они, казалось, останавливались, обращали движение вспять, а потом снова шли в обычном направлении.

Это явление, известное, как ретроградное движение планет, долгое время служило свидетельством против круговых гелиоцентрических орбит. Одним из величайших прорывов Коперника – по крайней мере, исходя из исторических свидетельств, ведь трактат Аристарха Самосского не дошёл до нас – стала демонстрация того, что если внутренние планеты движутся по орбитам быстрее внешних, то их периодическое ретроградное движение можно объяснить, не прибегая к эпициклам или кругам в кругах.

Одной из величайших загадок XVI века было то, почему планеты двигаются ретроградно. Её можно было объяснить либо геоцентрической моделью Птолемея (слева), либо гелиоцентрической моделью Коперника (справа). Правда, ни одному из них не удалось описать систему с произвольной точностью.

Если Земле не нужно занимать особое положение во Вселенной, тогда ею, и всем остальным, должны управлять одни и те же физические законы. Планеты вращаются вокруг Солнца, луны – вокруг планет, и даже на все объекты, падающие на поверхность Земли, должны действовать одни и те же универсальные законы. Более столетия ушло на то, чтобы пройти от оригинальной идеи Коперника до открытия первого успешного закона гравитации. Ещё более ста лет понадобилось, чтобы проверить его напрямую. Однако гелиоцентрическая модель Коперника оказалась правильной.

Сегодня мы расширили принцип Коперника до предела. Наша планета, наша Солнечная система, наше место в Галактике, расположение Млечного Пути во Вселенной – да и вообще все планеты, звёзды и галактики не должны ничем выделяться. Во Вселенной не только всё время и повсеместно должны действовать одни и те же законы – не должно быть ничего особого или выделяющегося у любого места и любого направления во всём космосе.

Симуляция крупномасштабной структуры Вселенной. Космологи только сегодня начинают подступаться к задаче определения того, какие регионы оказались достаточно массивными и плотными для того, чтобы соответствовать звёздным скоплениям, галактикам, галактическим скоплениям, и на каких масштабах и в каких условиях они сформировались.

Это, конечно, тоже лишь предположение. Мы предполагаем, что Вселенная одинакова по всем направлениям – изотропна – и одинакова во всех местах – гомогенна, по крайней мере, на крупнейших масштабах, Но чтобы проверить это на деле, нам нужно решить две задачи.

1. Нам нужно количественно оценить эти величины. Одно дело – заявить, что Вселенная изотропна и гомогенна, и совершенно другое – понять, на каком уровне она изотропна и гомогенна, и на каком уровне анизотропность и негомогенность начинают играть какую-то роль? Ведь если измерить среднюю плотность Вселенной, получится что-то около одного протона на кубический метр – только Земля в 10 30 раз плотнее среднего значения, из чего очевидно следует негомогенность Вселенной!

2. Нам нужно измерить Вселенную и всё проверить. Мы ожидаем, что на крупных космических масштабах Вселенная будет очень близка к идеальной однородности – изотропности и гомогенности. Однако на всех масштабах должна проявляться анизотропность и негомогенность, и наблюдения должны продемонстрировать, насколько точно несовершенна Вселенная.

И если теория сильно не совпадёт с наблюдениями, у нас появится проблема, которая заставит нас поставить под сомнение действенность принципа Коперника.

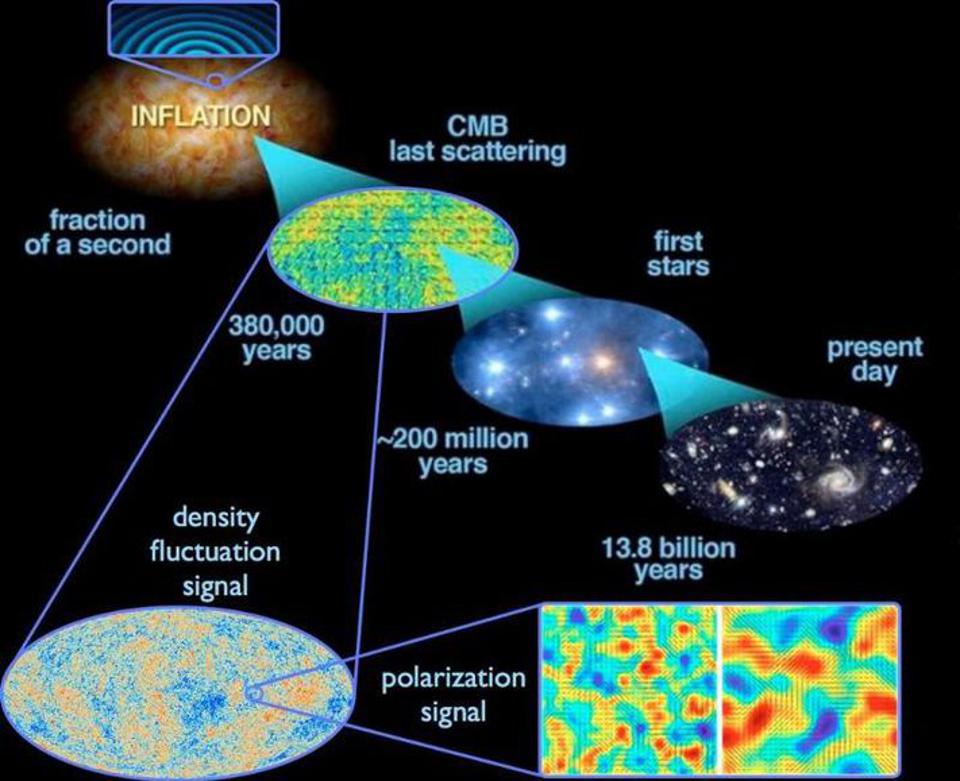

Квантовые флуктуации, происходящие во время инфляции, растягиваются на всю Вселенную, и в конце инфляции превращаются в флуктуации плотности вещества. Это со временем приводит к появлению крупномасштабной структуры – такой, которую мы наблюдаем в нашей Вселенной, а также к флуктуациям температуры, имеющимся в реликтовом излучении. Подобные новые предсказания необходимы для подтверждения достоверности предлагаемого механизма тонкой подстройки.

Насколько мы понимаем, Вселенная появилась не просто из Большого взрыва, но из состояния, известного, как космическая инфляция, предшествовавшего и породившего Большой взрыв. Во время инфляции Вселенная не состояла из материи и излучения, в ней доминировала форма энергии, присущая самой ткани пространства. Квантовые флуктуации с расширением Вселенной растянулись по всему её объёму. Когда эта фаза и инфляция закончились, присущая пространству энергия превратилась в материю, антиматерию и излучение, породив Большой взрыв.

Квантовые флуктуации в этом важном переходе превратились в флуктуации плотности: участки, где плотность была немного выше или немного ниже среднего. Судя по наблюдаемым нами флуктуациям в реликтовом излучении и крупномасштабной структуре Вселенной, мы знаем, что их уровень равен порядка 1/30 000, и редко, примерно в 0,01% случаев, вы можете обнаружить флуктуацию в четыре раза больше. На всех масштабах, крупных и мелких, Вселенная родилась почти идеально гомогенной – почти, но не совсем.

С улучшением спутников увеличиваются их возможности зондировать меньшие масштабы, больше диапазонов частот и меньшие разницы в температурах реликтового излучение. Обратите внимание на существование флуктуаций в левой части графика: даже на крупнейших масштабах Вселенная родилась не идеально гомогенной.

Если вы хотите, чтоб в вашей вселенной сформировались гравитационно связанные структуры, вне зависимости от масштабов, вам придётся подождать. Должно пройти достаточно времени для того, чтобы:

- выросли участки с изначально более высокой плотностью, лишь немного превосходящей среднюю;

- а это случится только тогда, когда космический горизонт, то есть, расстояние, которое может пройти свет, идущий от одного конца до другого, станет больше пространственного масштаба этих флуктуаций;

- и они должны вырасти с уровня в 0,003% до 68% — это критическое значение, ведущее к гравитационному коллапсу и быстрому (нелинейному) гравитационному росту;

- и только после этого смогут появиться такие наблюдаемые особенности, как квазары, галактики и обогащенные облака межзвёздного газа.

В среднем это значит, что при превышении определённых расстояний шансы получить связные космические структуры малы, а на расстояниях меньших этих масштабов подобные структуры должны быть достаточно распространёнными. Хотя полная вероятность того, что именно вероятно, а также вероятность того, что это произойдет, еще недостаточно изучена, общее ожидание состоит в том, что большие связные космические структуры должны исчезать на масштабах более 1-2 миллиардов световых лет. Модели и наблюдения за галактиками дают похожие крупномасштабные паттерны кластеризации.

Симуляции (красные) и наблюдения за галактиками (синие/фиолетовые) дают одинаковые крупномасштабные паттерны кластеризации. При отсутствии тёмной материи многие из этих структур отличались бы не просто в деталях, а вообще не существовали бы. Галактики встречались бы редко и содержали бы почти исключительно лишь лёгкие элементы. Крупнейшие галактические стены не превышают 1 млрд световых лет в поперечнике.

Однако наблюдения дали нам не совсем ту картину, которую мы ожидали. Года до 2010-го наши поиски крупномасштабных структур открыли существование гигантских «стен» Вселенной: галактик, группирующихся на космических масштабах, и формирующих связанные структуры, простирающиеся на сотни миллионов световых лет – максимум до 1,4 млрд световых лет. Но за последнее десятилетие были открыты несколько структур, которые, судя по всему, выходят за этот предел:

- Huge LQG, или громадная группа квазаров – группа из 73 квазаров, формирующая структуру размером порядка 4 млрд световых лет;

- великая стена Геркулес — Северная Корона – скопление порядка 20 гамма-всплесков, выдающих структуру, простирающуюся на 10 млрд световых лет;

- на недавней 238-й встрече американского астрономического сообщества исследователи под руководством Алексии Лопес представили свидетельства существования гигантской арки из ионизированного газообразного магния, которую нашли при изучении поглощения излучения фоновых квазаров. По результатам исследования длина этой структуры должна равняться около 3,3 млрд световых лет.

Крупная структура, найденная в результате наблюдений, вроде бы опровергает гомогенность на больших масштабах. Чёрные пятна – это ионизированный газообразный магний, обнаруженный по особенностям поглощения света фоновых квазаров (голубых точек). Но на самом ли деле это реальная единая структура – пока непонятно.

На первый взгляд, эти структуры огромны – даже слишком огромны для того, чтобы укладываться в привычную для нас картину Вселенной. Но нам нужно очень, очень осторожно обходиться с заявлениями о том, что наша Вселенная не гомогенна на крупных масштабах – в особенности потому, что против этого у нас есть множество свидетельств. В своей значимой работе космолог Сеш Надатур после подробного изучения этих структур выдвинул два интересных предположения:

- Если сгенерировать искусственные данные, не содержащие никаких структур в космических масштабах, больших определённых значений, алгоритм поиска структур всё равно может сообщить вам, что вы нашли структуру – хотя это будет всего лишь признаком его несовершенства.

- Наличие признаков таких крупномасштабных структур само по себе не опровергает стандартную космологическую модель. Нужно количественно оценить, насколько распространённость таких структур несовместима с предсказаниями. К примеру, можно измерить фрактальную размерность Вселенной и сравнить его с предсказаниями, касающимися вселенной, заполненной тёмной материей и тёмной энергией. Ни одна из групп, заявлявших, что эти структуры нарушают гомогенность на больших масштабах, таких оценок не делала.

Если кинуть на пол большое количество спичек, в них можно будет найти закономерности, связанные с группированием. Если на полу найдутся последовательности из нескольких спичек подряд, их легко будет принять за крупномасштабную структуру.

На первый вопрос пытаются ответить несколько последних работ, а вот второй пока остаётся без ответа. Один из вариантов представить себе эту задачу – вообразить, что у вас есть коробка с очень большим количеством спичек, и вы опрокидывает её на пол, давая спичкам свободно раскатиться по полу. Полученная структура будет частично, но не полностью случайной. Вы увидите в ней закономерности, связанные с группированием

Часть спичек будет лежать отдельно. Некоторые будут выстраиваться в линии из 2, 3, 4 или даже 5 спичек подряд. Вам попадутся даже последовательности из 8-10 спичек, которые вы не ожидали увидеть.

Что, однако, случится, если у вас будет одна группа из 4-5 спичек подряд, расположенная вблизи другой такой группы? Есть риск, что вы решите, будто обнаружили группу из 8-10 спичек, в особенности, если ваши инструменты поиска корреляций будут несовершенными. Хотя у нас есть уже достаточно много примеров подобных структур, чьи размеры превзошли наши ожидания, ни одну из структур длиной более 1,4 млрд световых лет пока не сочли определённо реальной.

На картинке показаны два крупных скопления квазаров: группа квазаров Кловес-Кампусано (красным) и громадная группа квазаров (чёрным). Всего в двух градусах от них была найдена ещё одна группа. Но пока неясно, являются ли эти квазары независимыми, или входят в одну крупномасштабную структуру.

Некоторые важные моменты, связанные с гомогенностью Вселенной на крупнейших масштабах, умудряются упустить большинство людей – и даже большинство астрономов. Например, у нас всё ещё недостаточно данных. Мы не определили большинство галактик, стоящих за этими квазарами, газовыми облаками и гамма-всплесками. Ограничившись качественными данными из наблюдений за галактиками, мы не находим структур больше, чем 1,4 млрд световых лет в поперечнике.

Кроме того, Вселенная не родилась идеально гомогенной, несовершенства были у неё на всех масштабах. Несколько крупных, редких (но не сильно) флуктуаций могут стать простейшим объяснением нашего наблюдения этих крупномасштабных структур, превышающих по размерам то, что мы предсказывали.

Если окажется, что эти структуры неожиданно большого размера на самом деле реальны, это пошатнёт не только предположения, связанные с гомогенностью, но и самые основы современной космологии и принципа Коперника. Однако до того, как эти свидетельства станут однозначными, нужно преодолеть ещё несколько препятствий. Это интересная тема для исследований – но точно так же, как не стоит ставить на предварительные результаты, опровергающие теорию Эйнштейна, не нужно делать ставки и против Коперника.

Источник