Что смотреть на выставке Фешина и Бенькова в Музее русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма проходит выставка «Место под солнцем. Беньков/Фешин». Ее герои – два ярких художника начала ХХ века. Оба родились в Казани, учились в Петербурге, после революции не вписались в советский идеологический канон. Николай Фешин эмигрировал в США, стал там успешным портретистом. Павел Беньков из тех авторов, которых музей открывает заново и вытаскивает из забвения. В советские годы он поселился в Узбекистане, где поспокойнее относились к «формализму» и не преследовали за «неправильную» живопись. Выбрали три пары работ и историй из жизни друзей-живописцев.

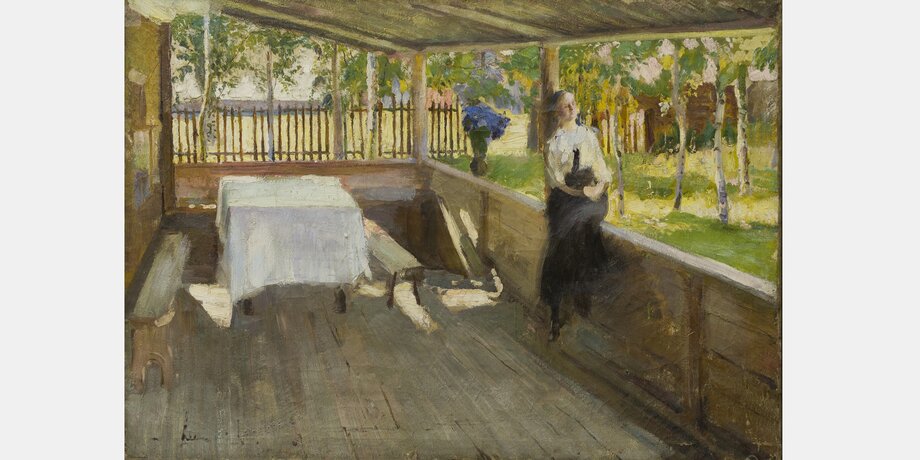

Николай Фешин «Портрет миссис Фешиной с дочерью» / Павел Беньков «На террасе»

Фешин Н.И. «Портрет миссис Фешиной с дочерью», 1925. Собрание Вадима Коссински, Москва

Фешин и Беньков составляли необыкновенно контрастную пару и их все время сравнивали, хотя они были совершенно разными и в искусстве, и внешне. Фешин – благородный, красивый, замкнутый. Беньков – веснушчатый, к 30 полностью облысевший, с «неинтересным лицом», но при этом «душа компании». Когда после учебы в петербургской Академии художеств они вернулись в Казань и начали преподавать в художественной школе, вокруг них сформировались кружки: студенты разделились на «беньковцев» и «фешинцев». Художественный стиль их работ отличался кардинально: у Фешина более экспрессивный, с крупными мазками, которые как будто «лепят» форму; у Бенькова же, особенно в ранних работах, читается увлечение импрессионизмом.

На двойном портрете Фешина изображены его жена Александра и дочь Ия, которые были его постоянными моделями. Александра – большая любовь всей его жизни, и она же – причина драмы. Семейная жизнь не была гладкой, у жены было много претензий к взрывному характеру художника, для которого работа была на первом месте. Просьба о разводе после двадцати лет совместной жизни оказалась для Фешина ударом – в течение пяти лет после расставания он писал бывшей жене письма с любовными признаниями и сожалениями о случившемся.

После разрыва Ия осталась с отцом, а Александра оказалась без средств к существованию. Ей достался дом-мастерская Фешина в Таосе, но денег не было даже на отопление. Она ела один раз в день в соседнем ресторане и расплачивалась картинами бывшего мужа.

Беньков П.П. «На террасе», 1913. Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан

Картина Бенькова написана еще до отъезда в Узбекистан, в то время, когда их пути с Фешиным еще не разошлись. Под Казанью в селе Васильево на берегу Волги он снимал дачу (у Фешина там же был дом). Картина передает все обаяние жизни на природе, а цветовая палитра и фигура мечтательной девушки напоминают о лучших работах Константина Коровина.

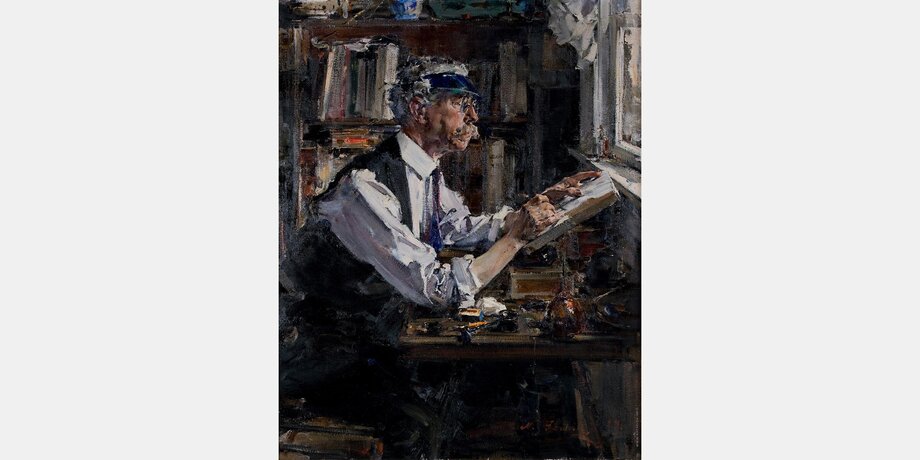

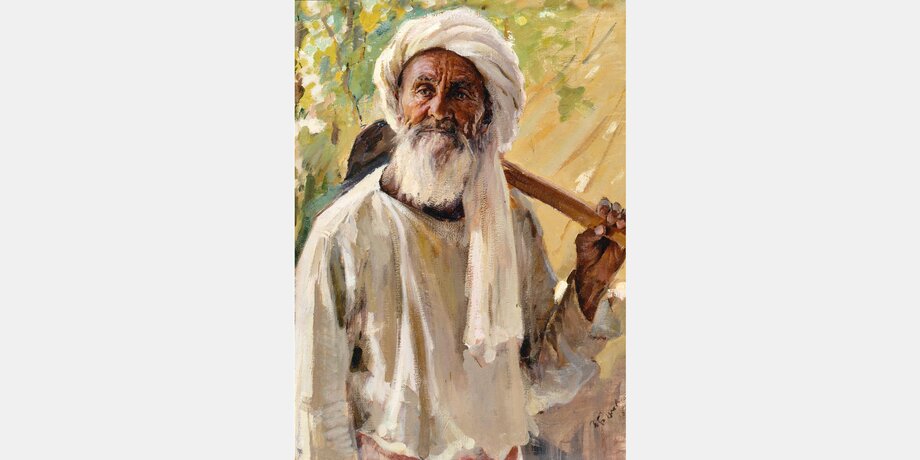

Николай Фешин «Портрет гравера Уильяма Уотта» / Павел Беньков «Портрет ударника»

Фешин Н.И. «Портрет гравера У.Д. Уоттса», 1924. Частное собрание, Москва

Оба художника были сильны в портретах. Фешин здесь написал Уильяма Уотта – мастера ксилографии (гравюры на дереве), который в том числе переводил в печатный вариант некоторые его картины. Уотт как раз работает над деревянным печатным клише. Для Фешина эта работа стала важной точкой в эмигрантской карьере. На выставке в американской Национальной академии дизайна картину признали лучшим портретом, Фешин получил премию 200 долларов, но главное – на него буквально посыпались заказы. В Нью-Йорке он стал модным портретистом. Его работы остались в американских собраниях, а лет 10 назад о нем вспомнили русские коллекционеры, и началась гонка за его лучшими работами с рекордами на аукционах. Сейчас он входит в десятку самых дорогих русских художников, рекорд – 10,8 миллионов долларов.

Беньков П.П. «Портрет колхозника-ударника», 1939. Государственный музей Востока

Примерно в это же время (в середине 1920-х) Беньков переехал из Казани в Бухару, а затем в Самарканд, где быстро стал одним из лидеров местной живописной школы. Он преподавал, обзавелся собственной мастерской и за следующие 20 лет превратился в местную легенду. Бенького описывали как грузного «барина» с тросточкой, разъезжающего по городу в тарантасе, на свои деньги он покупал холсты студентам, а когда из-за больного сердца не смог выходить на пленэр, его выносили в кресле писать тихие дворики. Главной задачей художника в социалистической республике было отображение нового быта и «строителей новой жизни». Колхозник-передовик в белой чалме как раз из их числа.

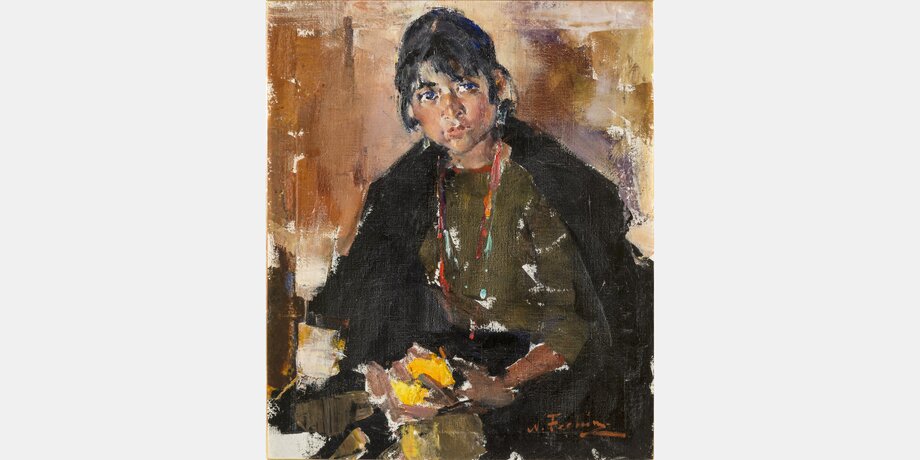

Николай Фешин «Портрет девочки из племени Таос» / Павел Беньков «Крытый базар в Бухаре»

25. Фешин Н.И. «Портрет девочки из племени Таос», 1930. Частное собрание, Москва

Музей русского импрессионизма

Ленинградский проспект, 15, строение 11

Успешная нью-йоркская жизнь Фешина прервалась из-за болезни – у него обнаружили туберкулез. В поисках более подходящего климата он уезжает в городок Таос в штате Нью-Мексико, известный национальным разнообразием – здесь много индейцев, испанцев, мексиканцев, американцев и эмигрантов-европейцев. По собственному проекту Фешин строит в горах небольшой дом из глины, где сейчас устроен его музей. Шесть лет, проведенных в Таосе, считаются самыми плодотворными в его творчестве после эмиграции. Особой популярностью у коллекционеров Западного побережья пользовались портреты индейских женщин и девочек в национальной одежде, с предметами местной культуры или фруктами в руках. За позирование, а заодно и работу по дому и уход за садом, таосские индейцы получали 25 центов в час.

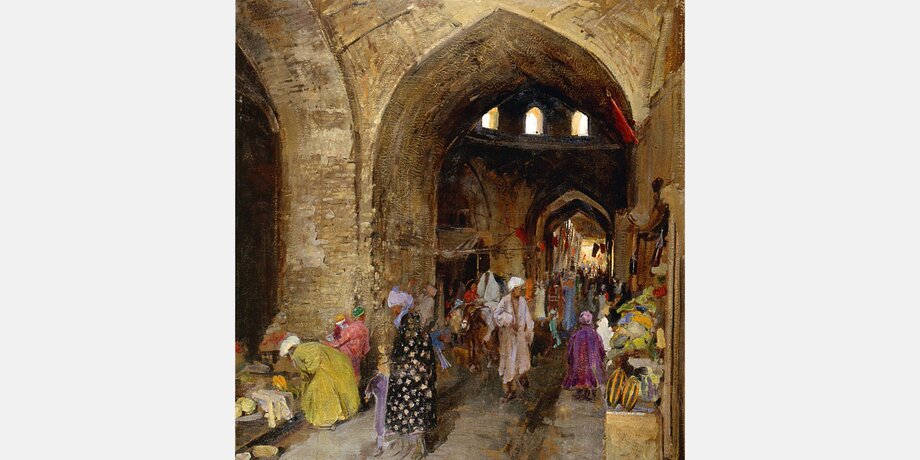

Беньков П.П. «Крытый базар в Бухаре», 1929. Государственный музей Востока

Узбекистан вдохновлял многих художников, и Бенькова в том числе, яркими красками и необычными костюмами. Работавший в молодости в театре, Беньков это особенно ценил. Первым местом остановки после Казани стала Бухара, поразившая его оживленными крытыми базарами, которые строились на перекрестках торговых дорог и перекрывались куполами, спасавшими торговцев и покупателей от солнца. В этой картине художнику хорошо удалось передать и прозрачный полумрак под куполом, и старинную архитектуру XVI века, и яркие одежды узбеков, и световые эффекты. Как и большинство своих полотен, эту работу художник начинал писать на пленэре, а затем доделывал в мастерской, используя для этого натурщиков и реквизит.

Источник

«Место под солнцем. Беньков/Фешин»

В Музее русского импрессионизма впервые после долгой разлуки встретились два талантливых русских художника-импрессиониста – два близких друга, пути которых в 1920-х годах навсегда разошлись. Один уехал в Америку, другой немногим позже – в Узбекистан. После революции, Гражданской войны, пережитых потрясений, болезней, голода оба они искали своё место под солнцем и в жизни, и в творчестве, и в истории искусства. Отсюда и название выставки.

Спустя более чем 90 лет живописные работы Павла Бенькова и Николая Фешина снова представлены вместе. Среди участников нового выставочного проекта, реализация которого в Музее русского импрессионизма продолжалась больше года, – Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств, Фонд Марджани (Москва), Sepherot Foundation (Лихтенштейн) и частные коллекционеры.

Слева: Зинаида Ковалевская. Портрет Павла Бенькова Справа: Николай Фешин. Автопортрет

…Они родились в одном и том же городе – Казани. Павел Беньков – в 1879 году в семье железнодорожного служащего. Николай Фешин – в 1881-м у владельца иконописной мастерской; через несколько лет мальчик, заболев менингитом, чудом выжил — очнулся после двухнедельной комы, лишь когда к его постели принесли животворящую икону Тихвинской Божией Матери…

Став друзьями, они делили трудности жизни вдали от родных

С детства оба увлекались рисованием. В 1894-м Беньков вместо поступления в духовную семинарию, обманув родителей, сдал экзамены в Казанскую художественную школу на позицию вольнослушателя. Туда же поступил и Фешин. Став друзьями, они делили трудности жизни вдали от родных. В 1901-м оба получили рекомендацию в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. Фешин попадает в переполненную и невероятно популярную мастерскую Ильи Репина, Беньков – в мастерскую Дмитрия Кардовского, ученика Репина, а когда появляется возможность, едет на каникулы в Европу, посещает занятия в Академии Рудольфа Жюльена в Париже. Путешествует по Италии, Испании… В итоге в конце 1908-го за нарушение дисциплины – из-за заграничной поездки опоздал к началу учебного года – его отчислили из училища. Правда, позже звание художника всё-таки получил – за картину «Покорность» (1909), о которой благожелательно отозвался Репин.

Павел Беньков. Покорность, 1909 год

Окончив в 1909-м Академию с медалью и заслужив право на пенсионерскую поездку за рубеж за картину «Капустница», Фешин отправляется в Австрию, Германию, Италию, Францию… С того же года участвует в выставках Товарищества передвижников и, вплоть до начала Первой мировой войны, европейских. В 1910-м на ежегодной выставке Института Карнеги в Питтсбурге он «на равных» с Клодом Моне, Огюстом Ренуаром, Камилем Писсарро, Альфредом Сислеем. Мастерство русского художника отмечают и публика, и критики, а его работы приобретают американские коллекционеры, в частности Уильям Стиммел.

Их постоянно сравнивают, вызывают на соперничество коллеги

И снова – Казань. Та же художественная школа. Благородный замкнутый Фешин и душа любой компании Беньков уже преподаватели. Их постоянно сравнивают, вызывают на соперничество коллеги. Даже обожающие и того и другого студенты делятся на «беньковцев» и «фешинцев»… Оба женились на своих ученицах: Беньков – на Ольге Траубенберг, дочери преподавателя географии и истории Татарской учительской школы, Фешин – на Александре Белькович, дочери первого директора школы.

Революция, Гражданская война… В школе отключают отопление. Фешин и его ученики работают в пальто, валенках и варежках. Раздобыть краски и холст в голодном, захваченном эпидемиями городе почти невозможно. Беньков с отступающими белыми войсками направляется в Сибирь. И там та же страшная бедность, разруха, безденежье. Работает в Иркутске и Омске как театральный художник. В 1921-м, вернувшись в Казань, возобновляет преподавание в художественной школе, которая стала официально называться Казанским художественно-техническим институтом, вступает в Ассоциацию художников революционной России, много ездит по стране.

…Один из временных блоков в экспозиции – доэмиграционный.

Вот «Портрет Т.А. Поповой» (конец 1910-х – начало 1920-х) Павла Бенькова, запечатлевшего ученицу и модель Николая Фешина в художественной школе (1912–1917); её загадочную улыбку сравнивали с улыбкой Джоконды. Вот напоминающая коровинскую картина «На террасе» (1913) – с мечтательной молодой особой. «На Волге. Ташёвка» (1914–1915) – летом на даче. Кстати, все пейзажи художника неизменно дневные. За исключением одного – «Стамбул ночью» (1914), который был написан в начале Первой мировой войны при возвращении из его последней поездки в Италию через Африку и Турцию. Это вид на мечеть Кылыч Али-паши, иногда называемую Топхане джами. А «Усадьба» (1914–1916) – это Языково-Богородское, где вплоть до 1917-го сохранялась комната, в которой в 1833-м останавливался Александр Пушкин; в 1922-м дом Языковых сгорел. Из Москвы – «Поздняя осень. Сад Эрмитаж» (1920-е).

А это дочь казанского школьного сторожа «Катенька» (1912) Николая Фешина – девочка с задумчивым, сосредоточенным взглядом и куклой в руках. Его же – в том же цветовом бурном магическом вихре – «Натурщица» (1910-е), «В бондарной мастерской» (1914), «Портрет В.С. Богатырёва» (1916), «Зимний пейзаж» (1917).

В 1923-м художники пишут портреты друг друга – последнее свидетельство их выдержавшей многолетние испытания, трагические повороты и творческие подъёмы дружбы

В 1923-м художники пишут портреты друг друга – последнее свидетельство их выдержавшей многолетние испытания, трагические повороты и творческие подъёмы дружбы. Местонахождение портрета Николая Фешина работы Бенькова неизвестно. В экспозиции «Портрет П.П. Бенькова» (не позднее 1923-го) Фешина. Здесь же его «Автопортрет» (1920).

О прерванных связях, потере всяческих контактов между художниками свидетельствует жёлтая черта, символически разделяющая пространство экспозиции на Восток и Запад – Узбекистан Бенькова и Америку Фешина.

«Эмиграция была вынужденной, как и для огромного числа людей, спасавшихся бегством от хаоса и крови в развороченной революцией России, – считает искусствовед Галина Тулузакова. – Смена идеологии художественного образования, организационные пертурбации привели практически к уничтожению Казанской художественной школы в том виде, в котором она создавалась. Всё, что было важно и дорого, исчезало на глазах. Фешина уже ничего не держало. Он оставлял Россию, понимая, что “кирпично-заводское искусство” утверждается надолго, что он может легко потерять не только творческую индивидуальность, но и саму жизнь, что он не видит в советской России будущего для своей обожаемой дочери Ии».

Коллекционеры покупают картины Фешина прямо с мольберта, представляют его известным арт-дилерам и директорам музеев

В августе 1923-го Фешин с семьёй прибывает на пароходе в Нью-Йорк. Здесь его ждут. Одна за другой в Чикаго и Нью-Йорке открываются персональные выставки. Не владея английским языком, он постоянно даёт мастер-классы: живопись в действии красноречивее слов. Коллекционеры покупают картины Фешина прямо с мольберта, представляют его известным арт-дилерам и директорам музеев. Он в эпицентре эмигрантской артистической жизни Нью-Йорка.

Николай Фешин. Портрет гравера У.Д. Уоттса, 1924 год

…На следующее утро после вручения престижного приза Томаса Р. Проктора на выставке в Национальной академии дизайна в Нью-Йорке за «Портрет гравёра Уильяма Дж. Уотта» (1924) – мастера ксилографии, гравировавшего фешинские произведения для американских изданий, – художник проснулся знаменитым. В нынешней экспозиции эта работа из блестящих. Как и «Портрет Дуэйн» (около 1926-го) – художницы и меценатки, поддерживавшей художников Таосской колонии и дружившей с Фешиным. Не говоря уже о картинах «До́ма в Нью-Йорке» (1924), «Миссис Фешина с дочерью» (1925), «Портрет Александры» (1926–1927). На них самые любимые модели художника – жена и дочь, которую писал с младенчества до зрелого возраста. Впоследствии она станет танцовщицей, арт-терапевтом, популяризатором творчества отца.

Открывшийся у Фешина туберкулёз заставляет его покинуть Нью-Йорк. И обрести дом в затерянном в горах городке Таос в штате Нью-Мексико. Контрастная природа этого края и многоцветная индейская жизнь вдохновили художника внести в палитру необычайно яркие, эффектные краски. Но плодотворный творческий подъём снова заканчивается драмой: любимая жена подаёт на развод. И снова те же поиски места под солнцем – переезжает с дочерью в Калифорнию, в Лос-Анджелес. А после её свадьбы обустраивается в Санта-Монике. Начинает сотрудничать с Галереей Эрла Стендаля, отправляется с учениками в путешествие по Мексике, где знакомится с Диего Риверой. Потом Ява, Бали, Япония…

В Таосе, в доме, построенном самим художником, по сей день существует его музей.

Он ушёл из жизни во сне 5 октября 1955 года в Санта-Монике. По завещанию отца Ия перезахоронила его прах в Казани в 1976-м. В Таосе, в доме, построенном самим художником, по сей день существует его музей.

Николай Фешин. Калифорния, 1925 год

…Шумные волны калифорнийского побережья, сочные натюрморты, колоритный быт индейцев Северной Америки.

А рядом, по ту сторону «границы», – весенние акации Самарканда, восточные базары и минареты старой Бухары, узбеки на фоне хаузов с питьевой водой и городских каналов-арыков…

Павел Беньков. Старая Бухара, 1931 год

Впервые Беньков посетил Бухару в 1928-м, а через год уже окончательно с женой и дочерью поселился в Самарканде. Южное азиатское солнце подарило не только силы и вдохновение, но и новые темы и новый непривычный колорит.

Страсть и темперамент в бухарских картинах сменились мудрым прощальным взглядом на мир

Пейзажи 1940-х полны ясной гармонии, тишины и элегического покоя. Страсть и темперамент в бухарских картинах сменились мудрым прощальным взглядом на мир, который он так любил.

Павел Беньков. Портрет жены, 1925-1926 годы

Внимания заслуживают написанные ранее портреты тех, кто входил в ближний круг Бенькова: «Портрет жены» (1925–1926) и «Портрет историка П.В. Траубенберга» (1926) – тестя художника, сидящего в кресле с высокой прямой спинкой у письменного стола на фоне книжных полок и не скрывающего своего неодобрения современных реалий. Потомственный дворянин, до революции он входил в состав руководства Казанского университета и был очень заметной фигурой в городе, а его сын был участником Белого движения…

Павел Беньков. Портрет историка В. П. Траубенберга, 1926 год

В последние годы из-за больного сердца художнику всё труднее стало выходить за пределы своего дома с садом и оплетённой виноградом верандой. Тихие тенистые дворики, в которые его выносят в кресле, – главный мотив картин, лишённых, несмотря на сюжетную и композиционную близость, какого-либо однообразия.

16 января 1949-го он умирает. Долгое время имя живописца носило Самаркандское художественное училище, где он преподавал, и улица, на которой жил. В городе его запомнили как местную легенду: грузный «барин» с тросточкой, разъезжающий по городу в тарантасе и покупающий на свои деньги холсты студентам.

До 1970-х годов картины эмигранта Фешина были неизвестны на родине

…Поиски своего места под солнцем отозвались долгим и сложным возвращением творчества художников к российскому зрителю. До 1970-х годов картины эмигранта Фешина были неизвестны на родине, а живопись Бенькова, члена Союза художников СССР, заслуженного художника Узбекской ССР, участника крупных всесоюзных выставок, зазвучала по-иному лишь недавно.

Экспозицию дополняют гигантский тайм-лайн, на котором отмечены основные вехи судьбы художников, и уникальные кадры документальной хроники 1920–1930-х годов. Для незрячих и слабовидящих посетителей три картины – упоминавшаяся «Катенька» и «Портрет девочки из племени Таос» (1930) Фешина и «Девушка-хивинка» (1931) Бенькова – оснащены «тактильным интерактивом»: гипсовой копией изображения, связанным с его темой предметом и колбой с ароматом-ассоциацией, чтобы усилить восприятие.

…Уехать или остаться в послереволюционной России? Каждый из художников решал тогда для себя сам. Чей выбор оказался однозначно верным? Ответ на этот вопрос музей оставляет для зрителя открытым.

Выставка продлится до 24 сентября.

Куда пойти: Музей русского импрессионизма

Адрес: Москва, Ленинградский проспект, 15, стр. 11

Как поменялась жизнь благочинных за последние 10 лет

Новости к середине недели

«Стол» запускает проект с адресами храмов, где соблюдают антиковидные меры

Источник