Взаимодействие океана с космосом

ИССЛЕДОВАНИЯ ОКЕАНА ИЗ КОСМОСА В ТЕПЛОВОМ ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ СПЕКТРА

В тепловом инфракрасном диапазоне спектра имеется два «окна прозрачности» атмосферы ? в интервалах длин волн 3 ? 5 и 8 ? 13 мкм, где также можно проводить космические исследования Мирового океана. В первом из этих «окон» собственное тепловое излучение океана соизмеримо по интенсивности с отраженным солнечным, поэтому измерения температуры океана должны производиться только на теневой стороне орбиты. Во втором «окне» отраженная солнечная радиация практически отсутствует, и Тепловые измерения не зависят от условий освещенности поверхности Земли Солнцем.

Прозрачность атмосферы в этих «окнах» довольно высока, но при точных температурных измерениях требуется учитывать и поглощение излучения атмосферой Земли. Для точного определения передаточной функции атмосферы необходимо знать вертикальные профили (распределение с высотой) температуры и влажности воздуха, а также вертикальное распределение и оптические характеристики аэрозоля (облачности). Точная оценка этих величин возможна только с привлечением дополнительных данных зондирования атмосферы в видимом, ближнем инфракрасном и микроволновом диапазонах спектра. Для приближенных расчетов температуры подстилающей поверхности можно обойтись и простыми оценками атмосферных помех.

Набор гидрофизических параметров, определяемых при зондировании Мирового океана из космоса в этой области спектра, весьма ограничен, но зато среди них находится один параметр, представляющий большое практическое значение, ? температура поверхностного слоя океана.

Точное знание о распределении этой температуры позволяет определять границы океанских течений, положение фронтальных зон, следить за перемещениями океанических мезомасштабных вихрей, находить районы повышенной биопродуктивности, оценивать взаимодействие океана и атмосферы и решать ряд других важных задач.

Информацию о температуре поверхностного слоя океана несет инфракрасное тепловое излучение его поверхности, интенсивность которого связана с обычной (термодинамической) температурой известным законом Стефана?Больцмана. Поскольку эту интенсивность можно измерить с помощью установленной на борту ИСЗ аппаратуры, то, следовательно, таким образом можно определить и температуру океана. Основными приборами, спроектированными для исследования Мирового океана в тепловом инфракрасном диапазоне, являются сканирующие радиометры, с помощью которых получают информацию о температуре поверхности океана в удобном и наглядном виде.

По принципу действия сканирующие радиометры инфракрасного диапазона аналогичны обычным сканирующим приборам видимого диапазона, описанным ранее, и в последнее время их зачастую конструктивно объединяют в один прибор. Принятые на Земле сигналы спутниковых инфракрасных радиометров преобразуют в специальных устройствах в интенсивность источников света, с помощью которых на обычной черно-белой фотопленке регистрируется температура океана. Таким образом, космическая радиометрическая информация данного диапазона по внешнему виду соответствует обычной черно-белой космической фотографии, и на ней различными оттенками серого тона выделены участки Мирового океана, имеющие различную температуру поверхности (пример подобных изображений показан на последней странице обложки).

Подобный метод представления данных термического зондирования позволяет быстро строить карты температуры поверхности Мирового океана с дискретностью по температуре порядке 1 ? 3 К. Для получения более детальных данных информация, поступающая с радиометров, может быть обработана на ЭВМ и представлена в любом удобном для дальнейшего использования виде.

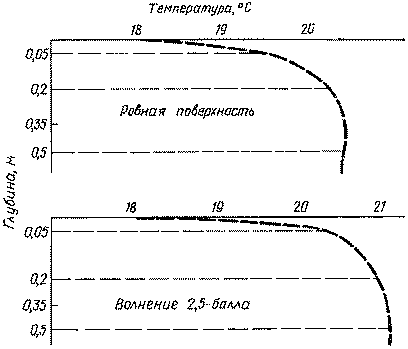

Основными проблемами, возникающими при обработке радиометрической информации, являются проблемы устранения атмосферных помех и проблемы приведения информации к виду, удобному и привычному для океанологов. Дело в том, что океанологи за температуру поверхностного слоя океана принимают термодинамическую температуру воды, измеренную с помощью ртутного или другого контактного термометра на вполне определенной глубине (0,5 м). А радиометры инфракрасного диапазона измеряют радиационную температуру тонкой излучающей поверхностной пленки (скинслоя, или пограничного слоя, или холодной пленки), толщина которой не превышает нескольких десятков микрометров. Но, как показали точные измерения, в тонком, толщиной всего несколько сантиметров, пограничном слое океана имеется всегда положительный или отрицательный перепад температур, достигающий, в зависимости от различных гидрометеоусловий, величины 2 ? 3 К (рис. 6).

Таким образом, даже в идеальном случае, т. е. при отсутствии атмосферных помех, всегда наблюдается разница между показаниями обычного термометра, опущенного на глубину 0,5 м, и показаниями радиометра, измеряющего температуру поверхностной пленки толщиной несколько микрометров. Кроме того, при интерпретации данных дистанционного зондирования необходимо учитывать, что спутниковые измерения соответствуют интегральному потоку с некоторой площади, а традиционные измерения с помощью контактного термометра проводятся в одной точке, и это также может быть источником рассогласования в показаниях приборов.

Часто эту естественную разницу температур принимают за ошибку метода и говорят о низкой точности космической инфракрасной радиометрии, что совершенно неверно. Космические радиометры позволяют измерять радиационную температуру подстилающей поверхности с точностью до 0,1 К, и именно такая величина должна рассматриваться в качестве меры точности для космических инфракрасных методов измерения температуры океана. Влияние атмосферы и облачности при этом можно учитывать с помощью калибровки данных по измерениям на тестовых участках, а также применяя специальные методы обработки результатов дистанционного зондирования.

Рис. 6. Изменения температуры воды в поверхностном слое океана при различных условиях

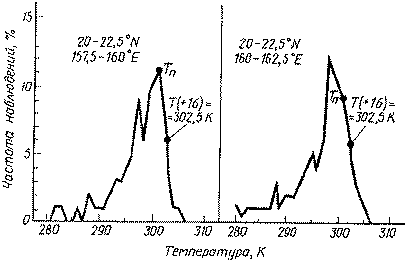

Одним из таких методов является метод гистограмм, впервые использовавшийся при обработке данных радиометров высокого разрешения, установленных на борту ИСЗ серии «Нимбус». В этом методе вся информация радиометров инфракрасного диапазона разбивается на небольшие массивы, соответствующие областям Мирового океана размером 2,5 ? 2,5° по широте и долготе. Далее в пределах каждого массива данных строится гистограмма распределения интенсивности сигналов радиометра от каждого элемента изображения. Если при этом в какой-то момент времени в поле зрения радиометра попадает облачность, то последнее приводит к снижению интенсивности выходного сигнала радиометра, поскольку температура облаков значительно ниже температуры океана. Образцы полученных таким образом гистограмм и приведены на рис. 7.

«Холодные» фронты этих гистограмм сильно растянуты и не годятся для определения температуры океана. Для решения этой задачи лучше всего подходят «теплые» участки гистограмм. Предварительный анализ ошибок измерений показал, что формы этих участков определяются только аппаратурными шумами радиометров, которые можно определить при наземных испытаниях прибора (до запуска на орбиту). Среднеквадратичная величина шума радиометра ИСЗ «Нимбус» была известна и составляла 1,5 К.

С учетом этих данных температура поверхности Океана может быть определена как температура точки максимального наклона кривой на «теплом» участке гистограммы минус среднеквадратичная величина шума радиометра. Таким образом, для обеих гистограмм измеренная радиометром температура поверхности океана составляет 301 К. В настоящее время этот метод широко используется для построения карт температуры поверхности Мирового океана, определенных по спутниковым данным.

Рис. 7. Гистограммы распределения температуры поверхности двух районов океана по данным ИК аппаратуры ИСЗ «Нимбус-3»

Советскими учеными предложены некоторые другие методы обработки данных спутниковых инфракрасных измерений, в частности, метод оптимальной интерполяции, учитывающий статистические свойства поля температуры поверхности Мирового океана. Этот метод позволяет исключить как влияние шумов аппаратуры, так и влияние облачности, но, кроме того, в отличие от метода гистограмм, не приводит к ухудшению пространственного разрешения обрабатываемой информации.

В последние годы проведен ряд теоретических и экспериментальных работ по повышению точности перехода от радиационной к термодинамической температуре океанской поверхности. В частности, ведутся работы по созданию модели поведения поверхностного слоя океана при различных гидрометеоусловиях. Большие перспективы связываются также с разработкой многозональных методов инфракрасных измерений, позволяющих экспериментальным путем определять параметры холодной пленки.

Теоретической основой для разработки многозональных методов является то, что эффективная толщина излучающей пленки для каждой длины волны различна. Поэтому, используя одновременные измерения интенсивности радиации океанской поверхности в нескольких узких интервалах, можно оценить величину перепада температур в поверхностном слое океана и учесть ее при обработке данных дистанционных измерений.

Так, совместная обработка двухканальных измерений температуры Мирового океана, проведенных с помощью ИСЗ «НОАА-6», позволила намного повысить точность определения термодинамической температуры океана. Например, сравнение спутниковых данных с результатами синхронных контактных измерений температуры поверхностного слоя океана, выполненных на одном из подспутниковых полигонов (исследуемой области) в Атлантическом океане, показало, что среднеквадратичное отклонение между контактными и спутниковыми измерениями составило 0,56 К при изменениях температуры поверхностного слоя от 1 до 27 °C. Такие точности дистанционного измерения температуры океанской поверхности с помощью радиометров инфракрасного диапазона являются уже вполне удовлетворительными и позволяют решать многие практические задачи.

Использование инфракрасной аппаратуры, установленной на различных ИСЗ, способствовало получению ряда важных для океанологии результатов. В 1971 ? 1973 гг. американскими специалистами была исследована динамика течения Гольфстрим на основании данных радиометров ИСЗ «НОАА». На многих полученных за это время инфракрасных изображениях Атлантического океана хорошо видны границы этого течения, изгибы его оси (меандры), вихри и другие характерные образования. Результаты наблюдений за западной частью Саргассова моря показали, что вихри в этом районе образуются у мыса Гаттерас и перемещаются в юго-западном направлении со средней скоростью около 1,5 км в сутки. Выяснилось, что вихри поглощаются Гольфстримом в районе полуострова Флорида, а среднее время жизни вихрей ? около двух лет.

На борту геостационарного метеорологического ИСЗ «СМС-1» была установлена сканирующая аппаратура, с помощью которой каждые 30 мин на Землю передавалось изображение Центральной Атлантики в видимом и тепловом инфракрасном диапазонах спектра. Ряд последовательных изображений океана в инфракрасном диапазоне был смонтирован в виде кадров обычного кинофильма, что позволило наглядно наблюдать зарождение и перемещение вихрей вдоль западной границы Гольфстрима у полуострова Флорида.

По данным инфракрасных радиометров ИСЗ серии «НОАА», в Центральной Атлантике и других районах Мирового океана обнаружился ряд неизвестных ранее зон апвеллинга, т. е. зон подъема глубинных вод, богатых питательными веществами.

Особенно успешно данные спутниковых радиометров инфракрасного диапазона используются при проведении океанографических экспериментов в так называемом квазиреальном времени. В этих экспериментах данные съемки поверхности Мирового океана с помощью инфракрасных радиометров передаются непосредственно на НИС, где обрабатываются и используются для наведения НИС в заданный район, например, в центр океанического вихря.

Начиная с 1973 г. осуществляется полностью автоматизированная обработка данных, поступающих с радиометров ИСЗ серии «НОАА». Спутниковые данные передаются на две наземные приемные станции, а далее информация через обычные каналы связи транслируется в центр ее обработки, где поступает на ЭВМ. Конечным продуктом обработки являются ежесуточные карты температуры поверхности Мирового океана в глобальном масштабе. Точность определения температуры в этой системе составляет около 1,5 К.

По оценкам многих специалистов, в ближайшем будущем реально ожидать повышения точности в определении температуры океанской поверхности с помощью установленных на ИСЗ радиометров до величин 0,2 ? 0,5 К. Пространственное разрешение получаемой при этом информации будет порядка нескольких сот метров, а периодичность ее получения ? до нескольких раз в сутки. С учетом таких перспектив радиометры инфракрасного диапазона планируется устанавливать на всех разрабатываемых океанологических ИСЗ.

В настоящее время успешно идут эксперименты по созданию инфракрасных лазеров (например, газовых лазеров, работающих на углекислом газе и имеющих излучение с длиной волны 10,6 мкм). С помощью этих приборов, установленных на самолетах, хорошо определяется загрязнение океана нефтепродуктами и решаются некоторые другие задачи, интересующие океанологов. Эти эксперименты показывают, что приборы подобного класса подходят для дистанционных исследований Мирового океана и в принципе возможна их установка на борту ИСЗ. Тогда и в инфракрасном диапазоне можно будет проводить активное зондирование океана.

В заключение этого раздела отметим, что информация инфракрасного, как и видимого, диапазона, получаемая даже в глобальном масштабе, имеет фрагментарный характер из-за покрытия многих районов Мирового океана плотной облачностью и туманом. Глобальное изучение океана без пропусков возможно только при использовании волн радиодиапазона.

Источник

Космические исследования океана

Тема 1. Исследования Мирового океана средствами дистанционного зондирования

Основные проблемы и методы аэрокосмического изучения океана

Слабо изучена, пока на уровне гипотетических построений динамика водных масс всей толщи океана. Остается нерешённым и ряд важнейших практических проблем: безопасности мореплавания и судоходства, прогноза погоды, контроля загрязнения окружающей среды и зон повышенной продуктивности. Для судоводителей, рыбаков, работников портов, прогнозистов-океанологов особую ценность представляют научные сведения о таких слабо изученных явлениях как сейши, сулой, «мёртвая вода», апвеллинг, меандрирование течений, фронтальные зоны, свечение моря… Сама постановка таких задач предусматривает различные масштабы охвата океана, включая глобальный, и высокую периодичность обновления информации. Однако традиционные методы исследования океана с использованием научно-исследовательских судов и автономных буёв предоставить этого не могут, что связано, прежде всего, с невозможностью охватить постоянными измерениями акваторию всего океана и даже малых его частей. Используя традиционные методы исследования, океанологи не могли иметь полной картины пространственно-временной изменчивости океана.

Необходимость дистанционного зондирования

Всё это привело к понимаю того, что к исследованию процессов, протекающих в океане, должны быть привлечены принципиально новые средства и методы наблюдения, из которых наиболее перспективным оказалось дистанционное зондирование с борта космических аппаратов. На смену стали приходить сначала наблюдения с самолётов, а затем – из космоса. А к 70-80-м годам прошлого века сформировалось целое научное направление – дистанционное зондирование океана. С 1970 г. стали доступны инфракрасные снимки океана со спутников NOAA с пространственным и термическим разрешением, достаточным для качественного оценивания горизонтального переноса в приповерхностном слое океана и визуализации динамических структур, проявляющихся в поле температуры поверхности воды. Первые радиолокационные изображения океана из космоса были получены радиолокатором с синтезированной апертурой SAR во время полёта американского спутника Seasat в 1978 г., открыв возможность изучения волнения. В настоящее время дистанционное зондирование океана – одно из быстро развивающихся направлений исследований Земли.

Со времён глубокой древности известно, что на поверхности океана проявляются самые разнообразные гидрофизические и гидробиологические процессы, происходящие как внутри океана, так и на его поверхности при взаимодействии с атмосферой. Основной особенностью, отличающей дистанционные методы исследования океана от традиционных (контактных), является непрямой характер наблюдения физических процессов и измерения их параметров. Приборы, установленные на спутниках, регистрируют активный (отраженный) или пассивный (собственное излучение) сигнал в различных областях электромагнитного спектра, который необходимо преобразовать в интересующую океанологов физическую величину.

Дистанционное зондирование в видимом диапазоне основано на наблюдении яркости рассеянного и отражённого океаном солнечного света. Такую съёмку ведут с помощью оптических камер и сканеров: из российских – это многозональные сканеры МСУ-М, МСУ-СК и МСУ-Э на спутниках « Ресурс-О » и « Метеор » , « Океан » ; из зарубежных – сканеры спутников NOAA , Landsat , Spot , IRS и многих других, а также специально созданные для изучения цвета океана системы CZCS ( Coastal Zone Color Scaner ) спутников Nimbus и SeaWiFS ( Sea viewing Wide Field Sensor – сканер цвета моря) спутника SeaStar .

Зондирование в тепловом инфракрасном диапазоне для определения температуры поверхности океана основано на измерении собственного теплового излучения поверхности океана. Наиболее известен сканирующий радиометр AVHRR ( Advanced Very High Resolution Radiometer ) на спутниках серии NOAA – его данные получили повсеместное признание и используются во всем мире; другой известный аналог – радиометр серии ATSR ( Along Track Scanning Radiometer ) на европейских спутниках ERS и Envisat .

Пассивное зондирование в микроволновом радиодиапазоне, который в отечественной литературе называют СВЧ-диапазоном, основано на регистрации собственного СВЧ и радиотеплового излучения океана (системы океан-атмосфера); активное (радиолокация) зондирование – на излучении со спутника и приёме отраженного/рассеянного морской поверхностью радиосигнала. Среди данных пассивных СВЧ-радиометров накоплены значительные массивы данных радиометров SSMR спутников Nimbus и SSM / I , спутников DMSP . С помощью пассивных радиометров можно получить информацию о температуре поверхности океана, сплоченности и толщине морских льдов и даже солёности, а также влагозапасе облаков, интенсивности осадков, скорости ветра. Основным средством активного зондирования стали радиолокаторы бокового обзора с реальной антенной (РЛСБО) и антенной с синтезированной апертурой (РСА или SAR ). Наибольший вклад в исследование океана внесли SAR на спутниках Seasat , ERS -1, ERS -2, Radarsat и Envisat , среди российских – РЛСБО на спутниках серии «Океан» и РСА на спутнике «Алмаз». На принципе активной локации работают также радиоальтиметры (для измерения уровня океана и высоты волн) спутников Topex / Poseidon , Jason и др., и скаттерометры (для измерения поля приповерхностного ветра) NSCAT , QuikScat и др. Большинство перечисленных датчиков позволяют вести глобальный мониторинг Мирового океана и их данные доступны через Интернет практически в реальном времени.

Работоспособность датчиков оптического диапазона (видимого и теплового инфракрасного) в значительной степени ограничена погодными условиями (в первую очередь наличием облачности), состоянием атмосферы и освещённостью. Датчики радиодиапазона SAR , РЛСБО, СВЧ-радиометры, альтиметры и скаттерометры могут работать независимо от облачности и освещённости. В настоящее время исследования океана радиолокационными методами являются одним из активно развивающихся направлений спутниковой океанографии.

Поля и явления Мирового океана, исследуемые дистанционными методами

Источник