Ячеистая структура вселенной образуется

До второй половины прошлого века принято было считать, что космическое вещество – звёзды, галактики располагаются в пространстве неупорядоченным образом. Эстонские астрономы из Института астрофизики и физики атмосферы пришли к выводу, что это не так. Вещество во Вселенной располагается не хаотично, а формируется в ячеистые структуры с ребром порядка 100-300 миллионов световых лет. Причём вещество располагается в тонком (по космологическим меркам) слое граней ячейки. Внутри ячейки вещества почти нет, поэтому в английской литературе ячейки называются void – пустой. Это дало повод астрофизикам образно сравнить ячеистую структуру Вселенной с пеной. К этим выводам исследователи пришли, тщательно изучив распределение массы галактик, охватывающих скопления в Персее, Андромеде и Пегасе. На границе такой “ячейки” поверхностная плотность галактик и скоплений галактик оказалась раза в четыре выше, чем в ее центральной части. По словам одного из авторов открытия Я. Эйнасто, галактики и их скопления расположены в порядке, напоминающем пчелиные соты огромных размеров, и чем ближе к стыкам таких ячеек, тем сильнее сконцентрировано вещество. Картина, полученная американскими астрофизиками после обработки на ЭВМ данных о миллионах галактик, так же как будто подтвердила ячеистую структуру Вселенной. Какими силами, какими факторами обусловлена такая симметричная, упорядоченная структура? На этот вопрос сегодня нет ответа. Как считают сами авторы этого открытия, советские астрономы эстонского происхождения М. Йыеваэр и Я. Эйнасто, “численные эксперименты показывают, что ячеистая структура не может возникнуть путем случайного скучивания. Мы думаем, что структура имеет первичное происхождение и образовалась до того, как сформировались галактики и скопления галактик. ” (из сообщения на симпозиуме Международного астрономического союза, Таллин, 1977г.).

На расстояниях значительно превышающих размеры ячеек структура Вселенной по современным данным однородна, т.е. вся структурирована в однотипные ячейки.

В современной космологии нет даже гипотез, которые могли бы объяснить строго ячеистый характер структуры вещества во Вселенной. В теории поля делаются попытки объяснения структуры случайными флуктуациями вакуума или протовещества на ранних стадиях расширения после Большого взрыва. Но остаётся трудный вопрос. Как случайные флуктуации формируют геометрически строгую структуру таких масштабов?

Есть гипотеза образования блинов адиабатного сжатия вещества Вселенной, предложенная академиком Зельдовичем. Но и эта гипотеза в своей основе базируется на случайный характер образования блинов сжатия, что не согласуется с симметрией ячеистой структуры.

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЧЕИСТОЙ СТРУКТУРЫ

Согласно наиболее распространённому и достаточно устоявшемуся на сегодняшний день представлению, формирование Нашей Вселенной началось с Большого взрыва, произошедшего в сингулярной точке. Был произведён акт Творения при котором совершена работа по высвобождению в локальном объёме сингулярной точки всей совокупной энергии Вселенной. При этом высвобождение было произведено таким образом, чтобы на определённом этапе эволюционного развития и становления восторжествовал антропный принцип. Во Вселенной возник наблюдатель, особым образом структурированная материя, способная осознавать себя, познавать окружающий мир и даже творчески его преобразовывать.

Под воздействием первоначального импульса, возникшего в момент Большого взрыва при выделении из состояния ложного вакуума огромной энергии, начинается стремительное расширение, раздувание первоначального локального объёма сингулярной точки Вселенной. Этот этап развития Вселенной принято называть инфляционной эрой. За краткий период инфляционной эры формируется вещественная основа Вселенной, возникают частицы и античастицы. В самом конце инфляционной эры начинается процесс аннигиляции, в результате чего и формируется ячеистая структура Вселенной. Как представляется происходит это следующим образом. В результате стремительного раздувания, столь же стремительно падает плотность энергии высвободившейся из ложного вакуума в сингулярной точке и соответственно падает температура материальной среды, заключённой в объёме Вселенной того периода. На начальном этапе инфляционной эры плотность материи настолько велика, что возникшие частицы и античастицы не вступают в реакцию аннигиляции. По причине стремительного раздувания в первоначальной Вселенной не возможно установления равновесия ни по плотности энергии, ни по температуре. Объём растёт пропорционально кубу стремительно нарастающего радиуса. Причём быстрее всего нарастает удельный объём единицы материи (энергии) в периферийном слое расширяющейся Вселенной, а значит в этом слое наименьшая плотность и температура. На определённом радиусе (назовём его радиусом аннигиляции) плотность и температура снижаются настолько, что начинается реакция аннигиляции вещества и антивещества. При аннигиляции в периферийном слое выделяется с одной стороны огромное количество лучистой энергии. С другой, в результате аннигиляции в периферийном слое остаётся только вещество. Это принято объяснять тем, что по непонятным пока причинам в инфляционный период вещества образуется больше чем антивещества. Затем, по причине раздувания, аннигиляционного радиуса достигает новая порция, новый слой материи, в нём протекает реакция аннигиляции и т.д., пока послойно не аннигилирует всё антивещество, возникшее в инфляционный период. На этом инфляционная эра заканчивается, Вселенная становится вещественной. Остатки, выделившейся за короткий период аннигиляции в конце инфляционной эры лучистой энергии и представляют собой сегодняшнее реликтовое излучение. Теперь попытаемся объяснить, почему в результате аннигиляции вещество сформировалось в ячеистые структуры в виде пены, когда всё вещество сконцентрировалось в тонком слое граней ячеек. Казалось бы, что в результате выделения огромной энергии при аннигиляции, вещество в слое должно хаотично разлететься по ходу раздувания.

Причина структуризации вещества в ячейки видится в следующем. Так как раздувание происходит стремительно, можно предположить, что внешний слой расширяющейся Вселенной имеет скорость близкую к световой. Согласно специальной теории относительности масса вещества при этом стремится к бесконечности. Следовательно, для дополнительного ускорения вещества по радиусу расширения требуется энергия также стремящаяся к бесконечности. Энергия же Вселенной хоть и огромная, но конечная.

Полный текст доступен в формате PDF (401Кб)

Источник

§ 3. Концепция крупномасштабной ячеистой структуры Вселенной в XX в. От Ф. Цвикки до наших дней

1. Возрождение иерархической концепции Вселенной. Создание первой строгой математической космологической теории (Эйнштейн), прогресс наблюдательной астрономии и, наконец, установление внегалактической природы спиральных туманностей (Хаббл, 1924) — все это вновь привлекло внимание астрономов г. проблеме строения, структуры Вселенной в целом. Наблюдательное решение проблемы виделось в изучении распределения галактик.

На первых порах результаты оказались диаметрально противоположными выводам В. Гершеля о крупномасштабной структурности Вселенной. Попытка глобального обзора гершелевым методом черпков (теперь уже не звезд, а галактик), предпринятая Хабблом в 20-е гг., показала в целом равномерное их распределение и, следовательно, бесструктурность, однородность Вселенной.

Несколько ранее Рейнолдс вновь выявил таинственный пласт туманностей, пересекающий все небо перпендикулярно Млечному Пути. Однако обнаруживался этот пласт более четко лишь по ярким туманностям-галактикам. Переход и других астрономов к такому дифференцированному (по яркости) изучению распределения галактик привел к иной, по сравнению с их же первыми результатами, картине. Оказалось, что мир галактик, подобно миру звезд, имеет все же крупномасштабную структуру. Галактики обнаружили тенденцию к скучиванию. Они образовывали и небольшие скопления (вроде нашей Местной группы), и колоссальные «метагалактические» системы-скопления. Установить это удалось по распределению галактик ярче 14 m (каковая, кстати, была предельной рабочей величиной и для телескопов Гершеля).

Первое такое сверхскопление галактик обнаружил Ж. де Вокулер на основании изучения каталога галактик, составленного Х. Шепли и А. Эймз. Экваториальная область этой сверхсистемы в точности совпала с «пластом Волос Вероники», открытым В. Гершелем.

Вокулер только и наблюдал эту полосу резко повышенной видимой плотности распределения галактик по небу. Дальше шла интерпретация явления. Оно было объяснено им в рамках иерархической концепции Вселенной: как экваториальная часть сильно уплощенной сверхсистемы, возможно, даже вращающейся, иначе как Сверхгалактика. И хотя сам Вокулер назвал ее Местным (Локальным) сверхскоплением, в астрономическую картину мира в 50-е гг. она вошла сначала как Сверхгалактика Вокулера.

Господство иерархических представлений сказывалось и в идеях, выдвигавшихся в первой половине XX в. другими крупными астрономами. Так, американский астроном Ф. Цвикки (1898—1974) еще в 1938 г. высказал мысль, что вся наша Местная группа галактик является членом некоторой более крупной системы галактик. Вокулер в 1956 г. также писал, что «большинство, если не все, галактики мыслятся как принадлежащие к большому числу сверхсистем. правильных скоплений и неправильной формы облаков, начиная от маленьких плотных групп. до огромных объединений туманностей в несколько десятков мегапарсеков в поперечнике. » Поперечник Местного сверхскопления он оценил в 30—50 Мпк, расстояние от нас ее центральной части — огромного скопления галактик в созвездии Девы — в 10—13 Мпк (по современным данным, около 20 Мпк).

2. Новый этап наблюдательного изучения распределения галактик. Открытие принципиального различия между скоплениями и сверхскоплениями. К настоящему времени выявлено множество новых сверхскоплений галактик типа Местного и больших масштабов. Тенденцию к скапливанию показали и радиогалактики. Таким образом, идея крупномасштабной структурности Вселенной, выдвинутая впервые на основе наблюдений В. Гершелем в конце XVIII в., в наши дни перешла из области элементов картины мира в ранг достоверных научных знаний.

Вместе с тем уже на уровне скоплений галактик современная картина структурности Вселенной оказывается весьма далекой от классических представлений Канта — Ламберта: скопления не имеют правильной уплощенной формы «сверхгалактик», не вращаются. Экстраполяция на «всю Вселенную» образца Солнечной системы, а затем и спирально-эллиптических галактик показала свою неправомерность. Скопления галактик напоминают, скорее, «рои мошек». В то же время, по современным представлениям, они могут быть завершающим этапом формирования иерархической структуры в Космосе: допускается, что галактики объединяются в скопления под действием гравитации так же, как сами галактики являются результатом гравитационных взаимодействий звезд и звездных скоплений.

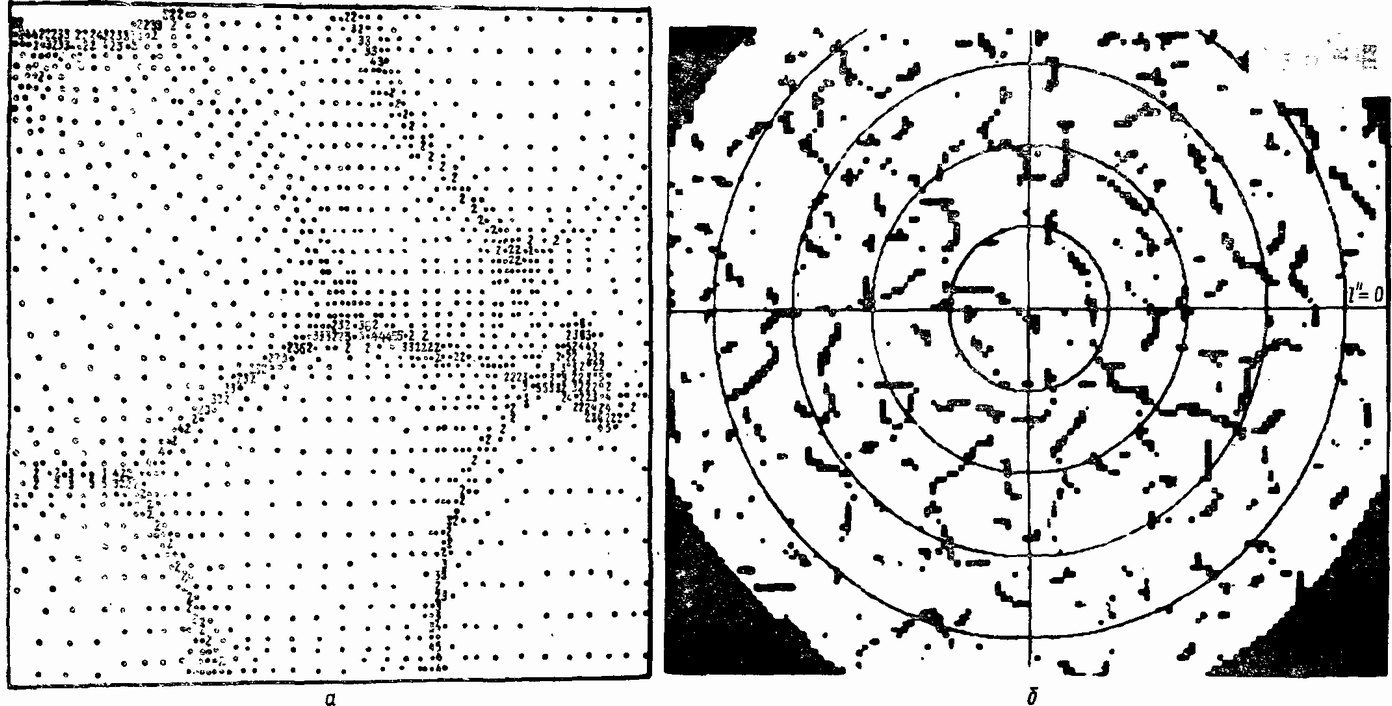

Рис. 29. Крупномасштабная структура Метагалактики: а) двумерная модель филаментарно-ячеистой структуры (А.Г. Дорошкевич, С.Ф. Шандарин, 1975 г.), б) схема наблюдаемого распределения галактик

Идея бесконечной иерархии космических систем в наши дни поддерживалась лишь немногими. На передний план вышло иное направление в космологии. В его основе лежит вытекающая из наблюдений идея крупномасштабной структурности также с постепенным усложнением систем, но не чисто иерархического типа.

Наиболее крупномасштабными из наблюдаемых (а может быть, и из возможных, на что первым указал Цвикки) объединениями галактик представляются сверхскопления, которые включают отдельные галактики и скопления их и размеры которых достигают многих десятков мегапарсеков. Они состоят из десятков тысяч членов. Расстояния между ними уже сравнимы с их размерами. Последнее еще в 30-х гг. XX в. привело Цвикки к идее структуры Вселенной вроде «мыльной пены», где сверхскопления занимали, однако, сами ячейки — пузыри пены. Тогда, правда, эта идея не нашла поддержки.

3. Открытие ячеисто-филаментарной крупномасштабной структуры Метагалактики. По современным данным, структура Вселенной действительно ячеистая, но галактики и скопления их располагаются, напротив, не в ячейках, а как бы в стенках ячеек, по окраинам огромных пустых (или почти пустых) областей, получивших название «войды». Такая структура нашла объяснение в теории «горячей Вселенной». Я.Б. Зельдович на основе обобщения теории гравитационной неустойчивости Дж. Джинса показал, что в ранней Вселенной гравитационная неустойчивость сначала ведет к сгущению вещества в направлении не к отдельным центрам (классическая идея Ньютона), а к поверхностям. В результате происходит как бы расслоение вещества на сравнительно тонкие уплотняющиеся искривленные и разнонаправленные «пласты» (образно названные «блинами»),

В 1975 г. Дж. Кинкарини и Г. Руд (США), рассмотрев красные смещения у тысяч галактик, обнаружили, что они растут ступенчато. Это и показало существование колоссальных пустот в Метагалактике. В том же году С.Ф. Шандарин и А.Д. Дорошкевич провели первый в мире численный расчет двумерной модели эволюции совокупности гравитирующих точек, сначала распределенных приблизительно равномерно, лишь с небольшими местными возмущениями плотности. Они показали, что эволюция идет в направлении образования вытянутых нитеобразных (филаментарных) структур, которые, пересекаясь, создают сетчатую картину (см. рис. 29, а), т. е. налицо было как бы сечение объемной ячеистой структуры. В последующие годы эти результаты, имеющие принципиально новый характер, были полностью подтверждены английскими и американскими космологами (рис. 29, б), а в 1978 г. и группой эстонских исследователей Я.Э. Эйнасто, уже на наблюдательном материале каталога галактик. Наконец, в 1981 г. тот же результат был получен при расчете трехмерной модели А. Клыпиным и С. Шандариным. К этому времени в 1980 г. группа Эйнасто обнаружила и реальную филаментарную структуру — сверхскопление в Персее.

В рамках теории гравитационной неустойчивости было показано, что стягивание почти однородно распределенного вещества к некоторым поверхностям, усиливаясь и распространяясь вдоль них, приводит к взаимному пересечению этих поверхностей (вспомним картину пересекающихся пластов у Гершеля). В результате образуется непрерывная объемная ячеистая структура, так что вещество оказывается сосредоточенным в стенках ячеек. В дальнейшем «стенка» превращается в колоссальное уплощенное клочковатое собрание галактик и их скоплений (один вид сверхскоплений). Пересечение стенок образует второй вид сверхскоплений — нитевидных (филаментарных). Наконец, в местах пересечения ребер — в «узлах» сетки формируются сверхскопления третьего типа, наиболее заметные. Такова общая картина структуры наблюдаемой Вселенной — Метагалактики по данным современной науки.

4. Современные идеи об эволюции структуры Метагалактики. Структура сверхскоплений — неправильная, клочковатая — и колоссальные размеры их свидетельствуют о неравновесности этих систем. (Характерный срок достижения равновесия — время пересечения системы телом, движущимся в ее гравитационном поле, — сравнимо здесь с возрастом наблюдаемой Вселенной.) В структуре сверхскоплений прослеживаются признаки предшествующего «коллапса». В связи с этим небезынтересно сопоставить высказывания исследователей, разделенные почти двумя столетиями, но созвучные по эволюционному подходу и пониманию Вселенной. В 1811 г. Гершель писал: «. Если они [туманности] обязаны своим происхождением разрушению прежде существовавших обширных туманных образований . мы можем ожидать, что. эти разрозненные туманности должны находиться не только в большом изобилии, но и поблизости друг к другу или даже в непрерывном соединении друг с другом в зависимости от различной протяженности и расположения прежних диффузных образований из такой туманной материи». В работе 1983 г. Я.Б. Зельдовича, А.В. Мамаева и С.Ф. Шандарина читаем: «Галактики в значительной мере объединены в скопления, и все вместе скопления галактик и изолированные галактики долго — до сегодняшнего дня — помнят об облаке, где родились. »

В последние годы были высказаны и некоторые теоретические предположения о возможной дальнейшей эволюции крупномасштабной структуры Вселенной (Метагалактики): вещество из стенок ячеек постепенно переходит в ребра, а далее стягивается к вершинам ячеек. В результате сверхскопления в узлах растут и могут в дальнейшем сливаться периферийными частями, так что возникает некоторое непрерывное распределение галактик и их скоплений с уплотнениями в местах бывших узлов. Картина оказывается неожиданно близкой к идее Цвикки полувековой давности — к его образу Вселенной, заполненной сверхскоплениями галактик как мыльная пена пузырями воздуха.

Источник