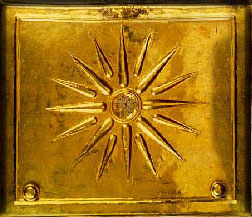

Вергинское солнце — древний символ греков

Вергинское солнце (или Вергинская звезда) являлось символом, высоко почитаемым древними греками. И хотя это был исконно греческий символ, весь мир узнал о нем благодаря македонцам, которые использовали его как символ династии Аргеадов в Македонской империи.

Впервые вергинское солнце было обнаружено в 1977 году во время археологических раскопок в Вергине в Северной Греции. «Звезда» украшала золотую гробницу одного из царей Древней Македонии. Профессор Манолис Андроникос, который обнаружил ценную находку, был уверен, что гробница принадлежит отцу Александра Великого, Филиппу II Македонскому. Сейчас ее можно увидеть в археологическом музее Вергины, недалеко от места находки.

Многие до сих пор считают, что вергинское солнце было царским символом, который зародился именно в период расцвета Македонской империи, когда гробницы царей украшали эти «звезды».

Однако известный исследователь Джон Пол Адамс первым обратил внимание на то, что этот символ служил декоративным элементом в древнегреческом искусстве на протяжении длительного периода.

А ведь древние греки просто так ничего не украшали: каждый рисунок и каждую детали они наделяли особым смыслом, а значит, вергинское солнце стало национальным символом Эллады еще задолго до образования македонского царства и появления династии Аргеадов.

Классическое вергинское солнце состоит из 16 лучей, но этот символ встречается также с 12 или даже 8 солнечными лучами.

Традиционное солнце с 16 лучами имеет следующее значение: 4 луча символизируют 4 элемента природы, ЗЕМЛЯ — ВОДА — ОГОНЬ — ВОЗДУХ, остальные 12 лучей представляют 12 богов Олимпа. В первую очередь, вергинское солнце является символом девственного начала. Именно поэтому древние чаще всего изображали его с Афиной Девой.

Стоит отметить, что вергинская звезда в несколько измененном виде сейчас изображена на флаге республики Македонии, что служит одной из причин многолетнего конфликта между этой страной и Грецией. Ведь флаг, принятый в 1991 году, был практически идентичен флагу сразу нескольких административных районов Северной Греции, расположенных на территории древней Македонии. Греки считают его использование на флаге другой страны попыткой узурпировать национальный символ и переписать историю.

Сегодня археологи часто встречают изображение вергинского солнца на обнаруженных древних монетах, сосудах, фресках и статуях. Известно, что этот символ имеется на многих монетах 5 века до н.э. островной и континентальной Греции.

После объединения греков под предводительством Александра Великого, вергинское солнце стало главным символом греческого этногенеза.

Сотни монет, сосудов и других бытовых предметов с нанесенным на них вергинским солнцем были найдены не только на территории древней Македонии, но и во многих других уголках Греции.

Источник

Сириус — Царь-звезда

Лишь немногие звезды названы безотносительно к их месту в созвездии или вообще на небе. Важнейшей из них является самая яркая звезда земного неба Сириус. Это название принято производить от греческого Сериос, т. е. «жгучий, знойный». При этом ссылаются обычно на то, что Сириус появлялся на ночном небе в период наибольшего зноя (июль-август), и поэтому древние якобы полагали, что жара идет не от Солнца, а от Сириуса. Существует также версия, что поскольку Сириус — альфа Большого Пса, то греки называли его также и по созвездию, т. е. «собака». Под влиянием греков использовали это имя и римляне, и ученые арабского мира. У Омара Хайяма эта звезда — Собака Великана. Наиболее ранней версией последней интерпретации являлась, по-видимому, мифическая «гончая Индры». Но позволим себе усомниться в происхождении названия Сириус от слова «знойный», а предположим гораздо более древнее, доримское, происхождение этого наименования, как это имеет место в случае догреческого происхождения названия Орион. В этом случае имеет смысл опять обратить к праевропейским, в том числе к шумерским, корням.

Современное слово царь (украинское «цар») обычно интерпретируют, как сокращение, возникшее при быстром темпе произношения от византийского «цесарь», которое восходит к латинскому Caesar, происходящему в свою очередь от собственного имени римского императора Гая Юлия Цезаря. Обычно на этом реконструкция этимологического ряда и заканчивается. Но при этом остаются открытыми по меньшей мере два вопроса: во-первых, о происхождении самого имени Цезарь, и, во-вторых, о соответствии вышеназванного этимологического построения эволюционному принципу происхождения речи, когда предполагается происхождение более длинных многосложных слов и названий на основе заведомо более простых и односложных, а не наоборот! Поэтому, отбросив «типичную легенду ономастического круга» (по определению О. Н. Трубачева) следует поискать реальные, а не мифические истоки данного слова. В этом случае, по аналогии с историей происхождения названия Орион, следует обратить внимание на шумерское слово Sar, соответствующее понятиям «владыка», «господин», и именно его признать одним из основных предков современного слова «царь». После этого остается только вспомнить, что в Ригведе собака, вестница Индры, носит имя SARama, что, вероятно, и является основным ключом к пониманию происхождения названия Сириус.

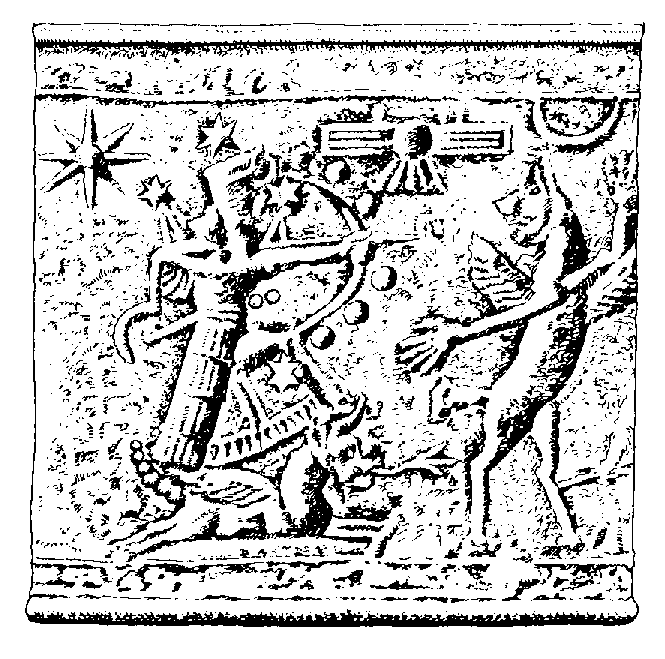

Древневавилонское изображение Ориона в виде сопровождаемого крылатым псом божественного охотника Нимрода, руководившего по преданию строительством Вавилонской башни

Необходимо при этом также уточнить, что в древности на просторах евроазиатских степей не лев, а именно собака считалась царем зверей, как первое прирученное животное, помогавшее человеку, «царю природы», охотиться и пасти стада. Да и какое еще животное, если не царственное, могло находиться рядом с Индрой — «царем богов» и «царем всей вселенной»? К тому же в санскрите, наиболее близкому к Ригведе языку, слово «сиар», к которому иногда сводят происхождение названия Сириуса, имеет значения именно «сиять», «сиятельный» — слова, традиционно используемые по отношению к царственным особам, — а не «знойный» или «жгучий».

Особый интерес представляет и вторая часть составного слова Сарама — корень «ма», который во всех индоевропейских языках ассоциируется с материнским началом. Как здесь не вспомнить римскую легенду о капитолийской волчице, вскормившей Ромула и Рема, древнеиранскую легенду о волчице, вскормившей великого царя Кира, и о легендарном происхождении всех тюрок от мальчика, вскормленного все той же волчицей. А волк в мифологической традиции по своему смысловому содержанию почти всегда тесно сближается с неким божественным псом или собакой. Два волка, всегда сопровождающих согласно легенде скандинавского бога Одина в качестве его «псов», напрямую выводят нас на космического Ориона в сопровождении Большого и Малого Пса. В этом контексте Сараму можно уверенно интерпретировать как «царскую кормилицу», вскормившую древнего человека если не буквально, то косвенно своей незаменимой помощью в охоте и охране стада.

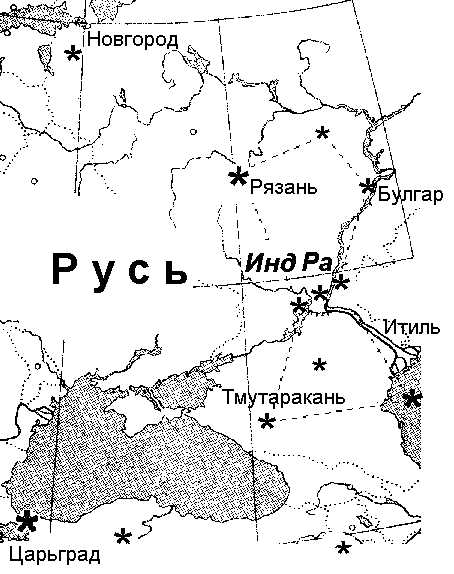

Какие же примечательные названия, связанные с корнем сар/цар сохранила нам история в регионе, прилегающем в юго-западном направлении к «земному Индре»? В первую очередь следует вспомнить о САРМАтии — распространенном античном и средневековом названии приазовских земель. Название это практически буква в букву совпадает с именем божественной САРАМы, за исключением почти естественно выпадающей при добавлении окончания «тия» (о возможном смысле которого будет сказано ниже) одной буквы «а»! Кроме этого, согласно Геродоту, именно здесь обитали ЦАРские скифы — «самое доблестное и наиболее многочисленное скифское племя»

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что название Сириус следует понимать в первую очередь как Царь-звезда, что вполне естественно для самой яркой на небе звезды. Если же говорить о ее земном отражении, то это должен быть объект такого же «царского ранга». Претендент на эту роль практически единственный: это знаменитый Царьград — «столица Вселенной». Однако не только тот Царьград средневековья, который нам хорошо известен под именем Константинополя, но и, возможно, другой, гораздо более древний, память о котором уже почти утеряна. Остались лишь смутные воспоминания, с большим трудом реконструируемые на основе древнейших индоевропейских мифов. Не вдаваясь в подробности, укажем пока лишь на то, что скорее всего город этот располагался в устье древнего допотопного Дона, а точнее в той части Черного моря, которая расположена в непосредственной близости от Керченского пролива. Затоплены эти пространства были примерно пять тысячелетий назад при прорыве вод Средиземного моря в Черное, после чего уровень последнего поднялся почти на сто метров. Катастрофа привела к затоплению обширных пространств Северного Причерноморья и образованию современного Азовского моря. Память об этих событиях скорее всего и породила как знаменитую легенду об Атлантиде, так и сюжеты о затоплении «прекрасной Двараки», города Кришны, и «великой Трипуры», города асуров, в древнеиндийских мифах периода Ригведы. А в памяти славянских народов следы этих воспоминаний наиболее явственно видны в таинственной легенде о славном городе Китеже.

Земные аналоги «Небесного Царства»

Правда в последнем случае необходимы два существенных уточнения. Во-первых, для такой интерпретации следует предполагать уменьшенную в 2 раза земную проекцию звездного неба, что вполне допустимо, так как, например, по древневавилонским представлениям небесный храм считался вдвое большим, чем земной, и при нахождении взаимных соответствий требовалась надлежащая корректировка [12, с. 653]. Во-вторых, в относительно поздних легендах Китеж локализуется в заволжских лесах, т. е. на северо-восток от Волго-Донского Х-образного сближения, где никаких реальных следов большого затонувшего города ни в озере Светлояр, ни в каком-либо другом озере нет и быть не может. Это недоразумение является скорее всего следствием своеобразной инверсии на определенном историческом этапе положения «земного Индры». Есть весьма серьезные основания предполагать, что такая инверсия произошла уже в послепотопный период, когда первичный Царьград оказался уже под водами Черного моря, а в мифологическом древнем сознании «речной Индра» был уже расположен головой на юг. От допотопного Китежа осталось название Китей, которое имел большой античный город на Керченском полуострове, расположенный как раз в той части полуострова, которая максимально приближена к устью допотопного Дона. Развалины этого города, частично исследованные археологами, также в большинстве своем находятся сегодня на морском дне. «Китей, город Айи», «твердая земля Китейская», «Китейский край» неоднократно упоминаются и Геродотом (V в. до н. э.), и Аполлонием Родосским (III в до н. э.) в поэме «Аргонавтика».

Этимология названий Китеж и Китей имеет, скорее всего, прямое отношение к шумерскому слову «Ки», обозначавшему как землю в целом (в то время как «Ан» обозначало небо, а словосочетание «А-Ки-Ан» — не землю и не небо, т. е. океан), так и определенную область, место или округ на земле. Так, например, место наибольшей концентрации шумерских городов их обитателями называлось Ки-Шумер, что собственно и дало название всей знаменитой цивилизации. Киев — «мать городов русских» — именем своим обязан также скорее всего не какому-то перевозчику, а именно этому древнему корню. И подобно тому, как Орион означает просто «созвездие», Киев, возможно, означает просто «город», как первичный и важнейший из сохранившихся древних городов.

Название КИ-шу-МЕР (или КИ-су-МЕР) наряду с практически уже доказанным фактом, что шумеры в Месопотамии, подобно арийским племенам в Индии, были пришельцами, заставляет вспомнить о таинственных КИМЕРийцах, по преданию якобы вытесненных из Приазовья скифами, но оставивших о себе память в названии Боспора Киммерийского и реки Самары. Добавим к этому и имя полулегендарного основателя Иранской державы КИйМАРса [5, с. 23], и то, что в эпосе Гомера только одно название является вполне реальным и однозначно локализованным: это упоминание о киммерийцах, которые жили в Крыму. На основе всего этого допустимо предположить, что киммерийцы/шумеры были одними из коренных обитателей «допотопного Китея», сдвинутых с места либо непосредственно колоссальной природной катастрофой, либо тем социальным хаосом, который за ней последовал. А затем, в легендарных осмыслениях, они превратились в народ, якобы непосредственно предшествовавший скифам времен Геродота. В этом случае известное античное выражение «тьма киммерийская» может свидетельствовать о связанной с этим понятием глубиной памяти, уходящий в «тьму тысячелетий».

И еще несколько штрихов к проблеме Китежа. В последние десятилетия было окончательно установлено, что среди всех европейских языков наибольшее число схождений с Ригведой имеют восточнославянские языки: русский, украинский, белорусский. Этот же факт практически доказан и по отношению к языку скифов (см., например, [4]). Особенно много языковых реликтов, ввиду некоторых особенностей исторического развития, наблюдается в украинском языке, что впервые было отмечено еще в прошлом веке [9]. В связи с этим необходимо принять во внимание тот факт, что по-украински название Скифии/Руси звучит как Скития, что, вполне может являться сокращением исходной полной формы «Со-Кития», т. е. земля, прилегающая к Китею/Китежу. А само слово Китей может рассматриваться как состоящее из двух односложных частей Ки и Тей, смысл первой из которых уже рассмотрен выше, а смысл второй может быть связан с древним греческим корнем theos, т. е. бог. Это значит, что смысловое содержание в целом может быть интерпретировано как «божественная земля», что вполне согласуется с понятием Святая Русь. А рассмотренное выше название СармаТИЯ имеет в таком случае смысл «божественной царской кормилицы», что является более чем уместным определением по отношению к землям, уникальным своими черноземами и обильными пастбищами.

Читайте также

Царь Эдип

Царь Эдип Р. К. Что вы вспоминаете об обстоятельствах, приведших к сочинению «Царя Эдипа»? Как далеко простиралось выше сотрудничество с Кокто в работе над сценарием и текстом? Какова была цель перевода либретто на латинский язык и почему на латинский, а не на

Звезда Матери мира

Звезда Матери мира Семизначное созвездие под именем Семи Сестер, или Семи Старцев, или Большой Медведицы привлекло сознание всего человечества. Библия славословит это созвездие. Буддийская священная Трипитака ему же посылает пространное моление. Древние майя и

Звезда Матери Мира

Звезда Матери Мира Семизначное созвездие под именем Семи Сестер, или Семи Старцев, или Большой Медведицы, привлекло сознание всего человечества. Библия славословит это созвездие. Буддийская священная Трипитака ему же посылает пространное моление. Древние майя и

Царь Соломон

Царь Соломон До сих пор по просторам Азии летает царь Соломон на своем чудесном летательном приборе. Многие горы Азии увенчаны или развалинами, или камнем с отпечатками ступни великого царя, или отпечатками колен его, следами длительной молитвы. Это все так называемые

«ЗВЕЗДА ИСКУПЛЕНИЯ»

«ЗВЕЗДА ИСКУПЛЕНИЯ» «ЗВЕЗДА ИСКУПЛЕНИЯ» — книга Розенцвейга, один из важнейших документов иудаистского модернизма. (З.И. — образ Звезды Давида, одновременно конституирующий сопряженный гештальт.) Представляет собой детально разработанный вариант философской реализации

ЦАРЬ ХАРША

ЦАРЬ ХАРША Если рассказы Сюань-цзана об умственном состоянии Индии во времена его посещения и пребывания при дворе Харши покажутся нам чересчур украшенными настроением буддийского жреца, нам достаточно будет обратиться к истории Харши, написанной по-санскритски Баной,

ЗАВЕТНАЯ ЗВЕЗДА

ЗАВЕТНАЯ ЗВЕЗДА Когда Гаутама Будда стал просветленным, была ночь полнолуния. Исчезли все его беспокойства, тревоги, как будто их никогда не существовало прежде, как будто он спал и теперь пробудился. Все вопросы, беспокоящие его прежде, отпали сами собой, он ощущал

«Звезда твоей судьбы»

«Звезда твоей судьбы» Гипотеза о существовании коллективного бессознательного принадлежит к числу тех научных идей, которые поначалу остаются чуждыми публике, но затем быстро превращаются в хорошо ей известные и даже популярные. Примерно то же самое произошло и с более

Сверкающая звезда

Сверкающая звезда Платон, цитируя египетского жреца, говорил, что мировой пожар, связанный с Фаэтоном, был вызван столкновением небесных тел, которые вращаются вокруг Земли. Поскольку у нас есть основания утверждать, что это была комета Венера, которая после двух

Звезда. Урок тридцать шестой

Звезда. Урок тридцать шестой Даре Речи есть слова уникальные, «штучные», неповторимые по смыслу и звучанию, если не считать производных. Мало того, практически не подверженные влиянию времени, какому-либо «химическому» воздействию идеологий и сохранившие это звучание в

Красная звезда

Красная звезда (роман-утопия)8

Звезда пленительной мечты

Звезда пленительной мечты Теперь, друг-читатель, ты представляешь себе, какой манящий образ будущего мы можем дать не только русским, но и всем народам будущего СССР-2. Да только ли им? Людям всей Земли! А что такое идеал невероятной притягательной силы? Половина победы.

Источник