Имена и обозначения звезд

В нашей Галактике более 100 млрд звезд. Около 1% из них занесено в астрономические каталоги, а значит, эти звезды получили индивидуальные обозначения, в некотором смысле — имена. А остальные звезды Млечного Пути до сих пор безымянны и даже не считаны. О звездах других галактик и говорить нечего. Однако у всех ярких звезд земного небосвода и даже у многих слабых, кроме научного обозначения, есть и настоящие собственные имена; их они получили, как правило, еще в древности.

Около трех сотен ярких звезд имеют собственные имена. Это навигационные звезды, которыми издавна пользовались для ориентации путешественники и охотники. Обычно имена звезд очень древние — Сириус, Вега, Бетельгейзе, Альдебаран. Никто не знает точно, когда они появились. Многие из них имеют арабское происхождение. Часто это названия частей тех фигур, которые дали имя всему созвездию: Денебола (во Льве) — «хвост льва»; в Пегасе звезды Алгениб и Маркаб — это «крыло» и «седло»; Фомальгаут (в Южной Рыбе) — «рот рыбы», Ахернар (в Эридане) — «конец реки», и т. д. В некоторых случаях толкование названий настолько запутано, что требуется большая историко-филологическая работа по восстановлению их генезиса. Пример тому — Бетельгейзе (в Орионе): ряд исследователей считает, что средневековые переписчики внесли ошибку в арабское название звезды, в результате теперь оно неверно толкуется как «подмышка гиганта».

В большинстве своем звезды с именами — это наиболее популярные, ярчайшие звезды, но есть и исключения: группа тусклых звезд в созвездии Телец — Альциона, Астеропа, Атлас, Майя, Меропа, Плейона, Тайгета и Электра — это знаменитые Плеяды, симпатичное звездное скопление.

Особый интерес астрономы проявляют к звездам, которые изменяют свой блеск. Причины этой переменности бывают разными. Звезда «Мира» в созвездии Кит — это пульсирующее светило, размер и температура поверхности которого регулярно меняются. Алголь в Персее — это система из двух звезд, периодически заслоняющих друг друга.

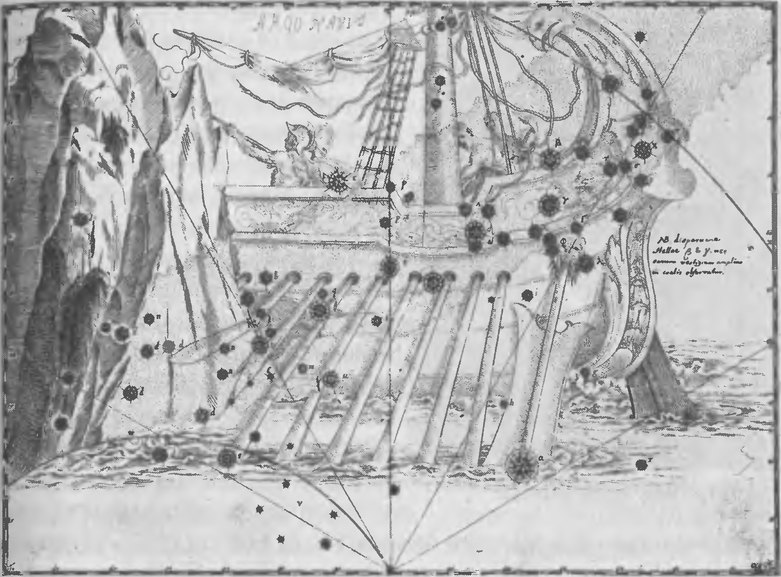

Начав в конце XVI в. детальное изучение неба, астрономы столкнулись с необходимостью иметь обозначения для всех без исключения звезд, видимых невооруженным глазом, а позже — и в телескоп. Сначала, подражая астрономам эпохи Птолемея, пытались описательными выражениями указывать положение звезды в созвездии. Например, про Миру говорили «переменная звезда в шее Кита». Получалось неуклюже. Давать всем важным звездам отвлеченные собственные имена тоже неудобно: такое имя ничего не говорит о положении звезды на небе. Решили в имя звезды включать название созвездия и греческой буквой отмечать ее яркость (астрономы говорят — блеск). В прекрасно иллюстрированной «Уранометрии» Иоганна Байера (1572—1625), где изображены созвездия и связанные с их названиями легендарные фигуры, звезды впервые были обозначены буквами греческого алфавита приблизительно в порядке убывания их блеска: α — ярчайшая звезда созвездия, β — вторая по блеску, и т. д. Так, Мира получила имя «Омикрон Кита» (o Cet). Когда не хватало букв греческого алфавита, Байер использовал латинский. Полное обозначение звезды по системе Байера состоит из буквы и латинского названия созвездия. Например, Сириус — ярчайшая звезда Большого Пса (Canis Major) — обозначается как α Canis Majoris (родительный падеж), или сокращенно α CMa; Алголь — вторая по яркости звезда в Персее, обозначается как β Persei, или β Per. Система Байера оказалась удобной; ею пользуются До сих пор для обозначения ярких, визуальных звезд.

Рис. 1.11. Джон Флемстид.

Позже Джон Флемстид (1646—1719), первый Королевский астроном Англии, занимавшийся определением точных координат звезд при их прохождении через меридиан, ввел систему обозначений, не связанную с блеском звезды. В каждом созвездии он пометил звезды номерами в порядке увеличения их прямого восхождения, т. е. в том порядке, в котором они в процессе своего суточного движения проходят перед неподвижным наблюдателем. Так, Арктур, он же α Волопаса (α Bootes), обозначен по Флемстиду как 16 Bootes. На современных картах звездного неба обычно нанесены древние собственные имена ярких звезд (Сириус, Канопус. ) и греческие буквы по системе Байера; обозначения латинскими буквами по Байеру используют редко. Остальные, менее яркие звезды обозначают цифрами по системе Флемстида.

Изображая звезды на картах неба, астрономы всегда стремились отразить их относительный блеск. При этом всегда яркие звезды изображались более крупными, чем тусклые, и это понятно. А вот внешний вид условного знака менялся. В атласах, составленных до изобретения телескопа, звезда изображалась в виде многолучевой звездочки, что соответствует восприятию звезды невооруженным глазом (рис. 1.12). В эпоху визуальных наблюдений в телескоп вид условного знака, изображающего звезду, стал более круглым, с едва намеченной внутри круга лучевой структурой. А с изобретением фотопластинки и началом регистрации звезд с помощью астрографов изображения звезд в атласах стали просто кружками разного диаметра, как на фотопластинке. Это можно увидеть на картах конца XIX в.: в атласе Мессера (см. рис. 1.8) звезды постоянного блеска изображены черными кружками (негатив!), причем размер кружка пропорционален блеску звезды. Кольца на этой карте — это переменные звезды, перечеркнутые кружки — двойные звезды, пунктирные кружки — туманности, а пунктирные звездочки — звездные скопления.

По мере подготовки все более подробных каталогов звездного неба содержащих данные о более тусклых звездах, в научную практику регулярно вводятся новые системы обозначений, принятые в каждом из этих каталогов. Поэтому весьма серьезную проблему представляет перекрестная идентификация звезд в разных каталогах: одна и та же звезда может иметь десятки различных обозначений. Создаются специальные базы данных, облегчающие поиск сведений о звезде по различным ее обозначениям; наиболее полные такие базы поддерживаются в Центре астрономических данных в г. Страсбуре, Франция (http://cdsweb.u-strasbg.fr).

Рис. 1.12. Изображение не существующего ныне созвездия Корабль Арго в «Уранометрии» Иоганна Байера (1603 г.).

Некоторые выдающиеся (но отнюдь не самые яркие) звезды изредка называют именами астрономов, впервые описавших их уникальные свойства. Например, «Летящая звезда Барнарда» названа в честь американского астронома Эдуарда Эмерсона Барнарда (1857—1923), обнаружившего ее рекордно быстрое собственное движение на небе. Любопытно, что великолепный наблюдатель Барнард открыл немало и других интересных звезд, к которым «приклеилось» его имя. Например, в 1900 г. он заметил яркую голубую звезду в шаровом скоплении Мессье 13. Поскольку ярчайшие звезды шаровых скоплений — это красные гиганты, т. е. состарившиеся звезды типа Солнца, обнаружение голубой, а значит, горячей яркой звезды в шаровом скоплении стало сенсацией, и за ней закрепилось имя «Голубая звезда Барнарда». Она оказалась первым представителем нового класса звезд. А позже были выделены и «желтые звезды Барнарда». Именно поэтому, говоря о звезде Барнарда, следует уточнять, о какой из них идет речь.

Следом за «Летящей Барнарда» по скорости собственного движения идет «звезда Каптейна», названная в честь обнаружившего этот факт нидерландского астронома Якобуса Корнелиуса Каптейна (1851—1922). Известны также «Гранатовая звезда Гершеля» (μ Сер, очень красная звезда-гигант), «звезда ван Маанена» (ближайший одиночный белый карлик), «звезда ван Бисбрука» (светило рекордно малой массы), «звезда Пласкетта» (рекордно массивная двойная звезда), «звезда Бэбкока» (с рекордно сильным магнитным полем) и еще некоторые, в сумме — около двух десятков замечательных звезд. Следует учесть, что эти имена никем не утверждены: астрономы используют их «неофициально», как знак уважения к работе своих коллег.

Особый интерес при изучении эволюции звезд представляют переменные звезды, изменяющие со временем свой блеск. Для них принята специальная международная система обозначений. Ее стандарт установлен «Общим каталогом переменных звезд», который уже многие десятилетия поддерживают московские астрономы (интернет-адрес: www.sai.msu.su/groups/cluster/gcvs/gcvs или lnfm1.sai.msu.ru/GCVS/gcvs). Переменные звезды обозначают латинскими прописными буквами от R до Z, а затем комбинациями каждой из этих букв с каждой из последующих от RR до ZZ, после чего используются комбинации всех букв от А до Q с каждой последующей, от АА до QZ (из всех комбинаций исключается буква J, которую легко спутать с буквой I). Число таких буквенных комбинаций равно 334. Поэтому, если в каком-то созвездии открыто большее число переменных звезд, они обозначаются буквой V (от variable — переменный) и порядковым номером, начиная с 335. После каждого такого кода добавляется трехбуквенное обозначение созвездия, в котором расположена звезда: R CrB, S Car, RT Per, FU Ori, V557 Sgr и т. д. Яркие переменные из числа звезд, обозначенных греческими буквами (по Байеру), иных обозначений не получают. По этой системе обозначают переменные звезды только нашей Галактики. В других галактиках выявлять переменные звезды трудно (из-за больших расстояний), поэтому для них система обозначений еще не сложилась.

Рис. 1.13. Эдуард Барнард.

Источник

Традиционные обозначения звёзд

В популярной астрономии до сих пор используются две традиционные системы обозначения звёзд, дошедшие до нас с давних времен — Байера и Флемстида.

Первая — система Байера, обозначение звёзд созвездия греческими буквами, которую Байер ввел в своем атласе Уранометрия в 1603 году.

В системе Байера звезды созвездия обозначаются буквами греческого алфавита в порядке убывания яркости (фактически из этого правила есть масса исключений, заслуживающих отдельного разговора); по исчерпании греческого алфавита, используются буквы латинского алфавита. Некоторые визуально «похожие» и близкие на небе звёзды Байер обозначал одной греческой буквой с надстрочным номером.

Стоит отметить, что Байер не издал каталога, и обозначения Байера основаны только на его атласе.

Вторая система традиционных обозначений звёзд — Флемстида. Она появляется в каталоге Британской истории неба (Historia coelestis Britannica), изаднной в 1712 году.

Флемстид обозначал звёзды созвездий простой нумерацией звёзд внутри созвездия по прямому восхождению (небесный аналог географической долготы). Созданный на столетие позже, каталог Флемстида более полон, чем список Байера. Как и у Байера, в обозначениях Флеймстида также много исключений из общего правила формирования обозначений.

Обозначения Байера и Флемстида подверглись серьезной модификации после формирования окончательно списка современных созвездий и определения их границ, в частности, в связи с появлением южных и отмены некоторых устаревших созвездий.

На сайте приводятся соответствие традиционных обозначений звёздам из Йельского каталога ярких звёзд, каталога Генри Дрейпера и Боннского Обозрения. Стоит отметить, что это соответствие невсегда удается однозначно установить, особенно для обозначений Байера, из-за неточности астрономических данных исторических источниках.

На навигационной панели справа можно выбрать созвездие, чтобы получить список традииционных обозначений его звезд. Более распространненные варианты соответствий отмечены голубым цветом, альтернативные — желтым.

Источник

Обозначения звезд, входящих в созвездия

В каждом созвездии основные звезды имеют те или иные обозначения. В древности наиболее ярким звездам каждого созвездия давались собственные имена, многие из которых, главным образом греческие и арабские, дошли до наших дней. Так, семь ярких звезд ковша Большой Медведицы получили названия: Дубхе, Мерак, Фекда, Мегрец, Алиот, Мицар и Бенетнаш. Самая яркая звезда созвездия Волопаса сначала именовалась Аркадом (царем Аркадии), по-гречески Пастухом, а затем и до сих пор — Арктуром, т. е. Охотником за медведицей (от греческого «арктос» — медведица и «теревтес» — охотник). Яркая звезда в созвездии Персея, изменение блеска которой было замечено арабами почти 1000 лет назад, получила имя Эль-Гуль (современное имя Алголь), что означало «Демон», который, по убеждению древних арабов, отличался лицемерием и двуличием. Капеллой или, в переводе с латинского, Козочкой названа наиболее яркая звезда созвездия Возничего, изображавшегося на старинных картах в виде мужчины-возницы (кучера) с кнутом, двумя козлятами в левой руке и с козой на плече.

По мере увеличения числа изучаемых звезд стало невозможно запоминать их имена, и с 1603 г. сравнительно яркие звезды в созвездиях стали обозначать буквами греческого алфавита, как правило, в порядке убывания блеска звезд, хотя из этого правила имеется много исключений. В виде примера сошлемся опять на Большую Медведицу, звезды которой обозначены буквами греческого алфавита не в порядке убывания блеска, а по контуру ковша. В результате оказалось, что самая яркая звезда созвездия, Алиот, обозначена не первой (

В созвездии Близнецов звезда

Значительно позже для обозначений звезд ввели цифровую нумерацию по созвездиям, ныне, как правило, применяемую лишь для слабых звезд, которые в ряде созвездий обозначаются также буквами латинского алфавита. Обозначения звезд проставляются на современных картах звездного неба и в специальных списках звезд, именуемых звездными каталогами. К настоящему времени астрономы зарегистрировали в звездных каталогах все звезды, видимые невооруженным глазом, а также многие звезды, доступные наблюдениям лишь в телескопы. Перепись звезд показывает, что наблюдениям невооруженным глазом доступны на всем небе около пяти с половиной тысяч звезд. Остальное множество звезд из-за их слабого блеска невооруженному глазу недоступно.

Источник